南總里見八犬傳第二輯卷之三第十六回

東都 曲亭主人 編次

——————————————————-

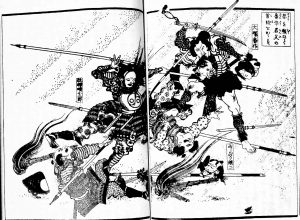

「山院に宿して番作手束を疑ふ」「菴主蚊牛」「たつか」「大塚番作」

白刃の下に鸞鳳良緣を結ぶ

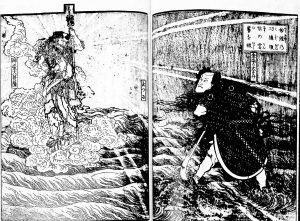

天女の廟に夫妻一子を祈る

卻說大塚番作は、淺痍なれども一晝夜、夥の程を來にければ、疲勞とともにその痍痛みて、通宵いもねられず、枕にかよふ松の聲、溪澗の音さわがしく、ぬるとはなしに目睡けん、紙門隔にうち譚ふ、聲するに驚覺、枕を欹て熟聽ば、老つけたる男の聲也。「されば菴主はかへりけん。渠何事をいふにかあらん」、と耳を澄して聞く程に、忽地女子の泣聲して、「そは聞わきなし、むじんなり。衆生濟度は佛のをしえ、よしそれまでに及ずとも、心を穢す破戒の罪、法衣に愧ず刃もて、殺んとは情なし」、といふは正しく宿貸て、吾をとゞめし女子なり。「原來菴主は破戒の惡僧、妍き少女を妻にして、彼奴を餌に旅人をとゞめ、竊に殺して物をとる、山賊に究れり。たま〳〵君父の怨を復し、恥を雪め、危難を脫れて、こゝまで來つるに阿容々々と、われ山賊の手に死んや。先にすれば人を征す。こなたより擊て出、鏖しにすべけれ」、と思ひ決めて些も騷がず、竊に起て帶引締、刀を腰に、かゝぐりかゝぐり、紙門のほとりへ潛びよりて、開闔の間準より、縡の容を闕窺るに、その年四十あまりの惡僧、手に一挺の菜刀をふり揚て、女子に對ひて威しつ賺しつ、いふこと定かに聞えね共、われを擊んず面魂、女子はこれを禁あへず、髮ふり紊してよゝと泣。害心既に顯然たる、爲體に番作は、聊も疑はず、紙門を丁と蹴ひらきて、庖湢のかたへ跳出、「山賊われを殺さん欤。われまづ汝を殺すべし」、と罵あへず飛かゝれば、惡僧大きにうち驚き、拿たる刃を閃して、斬んとする拳の下を、潛り脫つゝ足を飛して、腰眼のあたりを磤と蹴る。蹴られて前へひよろ〳〵と、五六步走り出して、やうやくに踏駐り、ふりかへつて突かくるを、右へ流し、左へ、辷らし、數回かけ、惱して、疲勞るゝ處をつけ入りて、竟に刃をうち落せば、惡僧いよ〳〵こゝろ慌て、迯んとすれば、番作は、莱刀手ばやくとり揚て、「賊僧天罰思ひしれ」、と罵る聲ともろ共に、あびせかけたる刃の電光、脊條をふかく劈たり。灸所の痛痍に、霎時も得堪ず、惡僧は「苦」と叫びて、仆るゝ胸膈、とゞめの刀尖、刺つらぬきて引拔莱刀、血を揮たらして、刃を拭ひ、𥉉〚目+條〛惑て迯も得ず、伏沈みたる女子に對ひて、眼を瞪らし聲をふり立、「汝は甲夜に飯を惠て、一碗の恩あるに似たり。又賊僧がかへり來て、われを殺さんとするを禁めし、こは側隱の心なれども、この賊僧が妻となりて、是までいくその人を殺せし、是も亦しるべからず。されば脫れぬ天の誅、速に首伏して、刃を受よ。いかにぞや」、と問れて僅に頭を擧、「その疑ひは情由しらぬ、おん身が心の惑ひにこそ。わらはは固より然るものならず」、といはせもあへず冷笑ひ、「淺くも言を左右によせて、時を移して小賊等が、かへるをまちて夫のために、怨を復んと思ふ汝が胸中、われかばかりの倆伎に乘んや。吿ずはこれもていはせん」、と打晃す菜刀の光と共に飛退き、「やよ俟給へ、いふことあり」、といへ共聽ぬ怒の刀尖、何處までもと夤緣す、刃頭に盾もなよ竹の、雪に折なん風情にて、右手を伸し、左手を衝、片膝立て身を反らし、後ざまに迯遶るを、番作はなほ逃さじ、と擊ばひらき、拂へば沈み、立んとすれば頂の上に閃く氷の刃、脫れかた手を懷へ、さし入るゝ間もなく、斬んと進む目前へ、とり出す一通つきつけて、「これ見て疑ひ散し給へ。聞わきなや」、と兩の手に、引延したる命毛の、筆に示せしその身の素姓、番作得と透し見て、思はず刃をとり直し、「こゝろ得かたき書狀の名印。梵妻賊婦が艷書欤、と思ふには似ず勇士の遺書。やうこそあらめ、その情由語れ」、と身をひらかし、刃を席薦に突立て、膝折敷て目守てをり。

“南総里見八犬伝(017)” の続きを読む