◎神西清訳 チェーホフ「シベリアの旅」(10)

【編者より】

底本にある岩波文庫「シベリアの旅」には、その他、短編小説「グーセフ Гусев」「女房ども Бабы」「追放されて В ссылке」が収載されていますが、青空文庫「チェーホフ」にありますので、参照してください。未完に終わった「シベリアの旅」は今回の神西清による解題で終了です。全編は、「シベリアの旅」タグで御覧ください。ご愛読に感謝します。

全編を通じて、ふりがなは ruby タグ を、傍点は、b タグを用いました。また、より小さな活字体では、font タグを用いたところもあります。

昭和九年という、日本が暗い世相の予兆から、それが現実になりつつあった時代でこそ書き得た、神西清の全霊を込めたというべき、名解説です。

解題

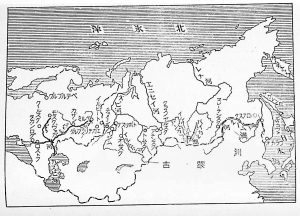

ーハ九〇年は、チェ—ホフの作家的生涯に於て重要な轉機をなしてゐる(チェーホフ三十歲)その外向的なあらはれは、 言ふまでもなくシベリヤを橫斷してサガレンへの大族行である。本集はこの旅行から比較的直接に齎らされた藝術的所產を中心にして、當時の彼に見られる幾つかの動向を捉へようと試みた。

一

サガレン旅行がチェーホフの藝術の進展のうへに演じた役割は、 從來稍ゝもすれば單なるー插話としてその價値が見失はれがちであつたに拘らず意外に大きく、ここに基點を置いて自覺せるチェーホフの出發を記念することは極めて妥當である。その意味は先づ、これに先立つ二三年のあひだに彼を度つた激しい危機と密接に關聯させて考へられなければならない。その危機の釀成は固より非常に複合的であるが、次の二三の事實はこれに就いて幾分の豫備知識を與へるものと思はれる。

何よりも先づ眼につくことは、チェーホフか文筆生活の開始に當つて極めて不幸であつた事である。彼が一家の生計を支へるためにモスクヴァの滑稽新聞に寄稿し始めたのは、まだ醫科大學に在學してゐた一八八〇年のことに屬する。この卑俗なヂャーナリズムの泥沼に彼を引き入れたについては、 若年の彼が持つてゐた皮相な滑稽的天分も當然ー半の責を負ふべきであるにせよ彼カこの境地に自足してゐたと考へることもまた謬りである。この時期の彼を「陽氣で無帰気なー羽の小鳥」と見、彼のユーモア短篇に今なほ安易なー瞬の愉樂を求める人々に禍あれ。彼等はその「小鳥」の次の絕叫をも聽くべきである。

「私は奴等の仲間にゐる。奴等と一緖に働き、握手し合つてゐる。遠目にはどうやらーかどの詐欺師に見えるさうだ。ああ腹が立つ。だが晚かれ早かれ緣切りだ。」(一八八三年)

「もし私の裡に尊重に値する天分があろとすれば、私はこれ迄それを尊重して來なかつたことを自白します。色んな新聞を渡り步いてゐたこの五年のあひだに、私は自分の文學的『下らなさ』に對する世間の眼に泥んでしまひ、自分の仕事を卑めて見ることに慣つつこになりました。」(一ハ八六年)

この悲慘な墮落は、それが彼の曇らぬ良心の面に歷然と意識されてゐるだけ、ー層眼をそむけさせるものがある。「私はあまり多作はしません。一週間にせいぜい短篇が二つか三つです」(八六年、 スヴォ—リン宛)と怖るべき吿白をしながら、ー八八〇年から一ハ八七年末までに彼が書きなぐつた作品の數は、 よしその大部分が主として片々たる短篇(まれに雜文)の類であるにせよ、 總數五百五十を超えてゐる。かかる沈湎の境に、 その懸命な身もがきにも拘らず長く彼を引留めてゐた一素因として、當時所謂八〇年代のロシャ社會の退嬰無比な倦怠の色が思ひ浮べられる。未曾有の反動の重壓の下、文學にも科學にも訪れるのは預気力な灰色の日々でしかなかつた。あらゆる希求も美への僮憬も悉く凋萎させずには措かぬ小市民生活の泥沼、その中にあつてチェーホフも亦、ある時期のあひだトルストイの無抵抗の敎義に取り縋つた。

かうした環境と心境とが、 やがて人を自滅の深淵に臨ませることは必然的であろ。出口のない悲慘と墮落の自意識、濫作の末の疲勞困憊、題材の涸渴、無興味、自己嫌忌、やがて完膚ない破滅……。戯曲は『イヴァーノフ』Ivanov Иванов<ロシア語は編者追加>(一八八七年)の主人公が目らを過勞の極困憊した勞働者に譬へ、退屈な話』Skuchnaja istorija Скучная история<ロシア語は編者追加>(一ハ八九年)の老敎授が精神的虛脫者であるのに何の不思議もない。この二つの作品は、右のやうな諸要素及びその發生するあらゆる有機毒素の累積に孕まれた危機の深さを殘りなく反映しつつ、彼に於ける一時期の終結を記すものに他ならない。この意味から、先全な自傅小說と呼びうるこの二作品は、彼が進んで遂げた自滅の記念碑と解することが出來る。彼は饐えきつた自己及び環境の一切を舉げて火に投じ、その屍灰から起ち上るかも知れぬ新しい生命を見守つたのでもあらう。

「この二年の間、別にこれと言つた理由は何もないが、私は印刷になつた自分の作品を顧る興味を失くしてしまひ、評論にも文學談にもゴシップにも、 成功にも失敗にも、髙い稿料にも無關心になりました。――つまり、私はまるつきり馬鹿になつたのてす。私の魂には一種の沈滯が生じたのです。私はこれを自分の個人生活の沈滯に歸してゐます。私は失望もしてゐないし、疲勞も沮喪もしてゐませんが、ただ突然何もかもが今までほどに面白くなくなつたのです。自分を振ひ起たせるために何とかしなけれはなりません。」(ーハ八九年五月、スヴォーリン宛)

この何氣ない手紙の一節が、右のやうな危機の深さの端的な表白として改めて讀み直さるべき時期の來てゐることは明かである。チェーホフはー八九〇年の初め頃、たまたま試驗準備をしてゐた弟ミハイルの刑法・裁判法・監獄法などのノオト類をふと眼にして、「足下から鳥の立つやうに」サガレン族行を思ひ立つたといふ。丹念に彼の傳記を調べて見たとしても、或ひはこれがその唯一の「眼に見えた」動機であるかも知れない。そして、實はそれで十分ではないか。あらゆる抑壓の下に形體は自壊しつつ、しかも獨特の何か不可思議な生活力の烈しさによる抵抗熱が身裡に鬱積された極みにあつては、 一行の文字のふとした衝擊に逢つてすら、 忽ち瓣ははじけ飛ぶのである。

これを機緣として、久しく彼の待ち望んだ一つの情熱が彼の裡に燃え上つた。彼は「一日ぢゆう本を讀み、抜書を作つてゐる。私の頭の中にも紙の上にも今ではサガレンしかない。憑物だ。サカレン病 Mania Sachalinosaだ」(一八九〇年二月、プレシチェーエフ宛)と言ひ、 全く憑かれた人のやうになつてサガレン島に關する文獻に沒頭した。その興味はとりわ、罪囚たちの悲惨な生活の上に凝つた。

「私達は幾百萬の人間を牢獄に朽ちさせたのです。徒らに、分別もなく、野蠻な遣ロで朽ちさせたのです。私達はー萬露里の寒氣の中を、手械をはめた人々を驅り立て、シフィリスに感染させ堕落させ、みすみす罪囚の數を殖やしたのです。しかも、これら總ての責を、赤鼻の獄卒に轉嫁してゐるのです。」(ー八九〇年三月、スヴォーリン宛)

然しこのやうな罪囚に封する異常な執心が、或る衝動的な性質を帶びてゐることは蔽ふべくもない。ここで圖らずも、 私達は彼の生活樣態のー特徴に思ひあたるのである。それは彼獨特の潑刺たる勤勞愛であり、苦行愛である。ではあるが彼が、「私は懶惰を軽蔑する。精神の動きの虛弱さや不活潑さを輕蔑すると同様に」といひ、「舊制度と和解せずに、たとひ愚かしからうと賢明であらうと、とにかくそれと闘つてこそ健康な靑春と呼びうる」と語るとき、 少くもその放射面が現實であり社會である限り、そこに働いてゐるのは彼自身の心性ではなく、何者かがその裡に巢喰つてゐて、時に彼の心性をしてこの叫びを上げさせてゐる樣な感想を、私達は受けるのを常とする。饑饉時や疫病時に際して彼のあらはした獻身的な努力、僻地の學校圖書館に豊かならぬ財囊を割いて圖書を寄附する彼――その眞撃さは疑ひもなく、これを見て感激せぬのは鬼畜であるかも知れないが、しかもこれらの行動は、彼の生活量の總體から考量するとき、常に何かしら間歇的であり無花果的であり、 受身的な積極性の相を帶びるのを常とする。そしてここで、 彼の良心的な感性の鋭さを考慮に入れながら、かかる衝動を喚び起す奥底の刺戟として一種の「苛責」に想到することは極めて自然である。のみならすこれに關しては、彼の書簡集から幾つかの證據を拾ひ出すことさへ可能である。日く、等閑に附して來た醫者としての務めに對する自責。日く、藝術の自由性乃至藝術上の制作の實踐的無價値に對する執拗な反省。……これらの不安は、恐らくその全生涯を通じて彼の心裡に巢喰ひつづけ、絕えず迸出の機會を窺ふ魔であつたのである。

この地に絕えず追はれ、突き轉ばされるとき、彼が悲慘極りない孤獨者の悲劇を露呈することは何としても否定し難い。實際彼ほどに、倨傲ならぬ純粹の個性の殉敎者はあまり見當らぬであらう。この敎養深い孤獨人は、「連帶性とか何とかいふ囈語は、取り所や政治や宗敎などに就いてなら私にも分る」乃至「仲間の助けになりたいなら、先づ自分の個性と仕事を尊敬することだ」といひ、一切の共働を拒否し、階級を認めず、勞働者を知らず農民を信ぜず、 インテリを憎悪しブルジョアを蔑視した。固より、かうしたあらゆる集團的階級的なるものへの彼の拒否を取り上げて、これを指彈し非難することは今日となつては常識以外の何物でもない。その故に最早彼を棄て去ることも亦、各人の隨意である。然しながら忘れてはならぬことは、この個性の悲劇が實は彼の近代的全悲劇の中核に極めて接近してゐること、 或ひは中核そのものであることである。しかも彼にあつては、これは常に意識された悲劇であつた。(彼の親友メンシコフは興味ある插話を齎らしてゐる。チェーホフの仕事机の上には銅印が置いてあり、その銘に「孤獨者にとつて世界は沙漠だ」とあつたといふ。)

チェーホフは絕えず土地や人的環境や風物の新鮮さを好んだ。健康が許すあひだ殆ど間斷なしに國內を旅行し、その足跡が外國へ及んだことも一再ではない。それが矢張り右に見た魔の所業であり、 それが絶えず彼の裡に「遠方の招きに牽かれる心」を、「居に安んぜぬ徒心」を搖すつてゐたことは否定すべくもないのである。そのあらはれが、假借することのない勞力と時間の浪費――つまり一種の苦行の相を呈することも屢ゝであつた。その意味から言つて、彼のシベリヤ及びサガレンの旅を、かかる苦行の相なるものと呼び得る。それは彼に餘りにも高價に値した。彼の早死の原因をなした胸の痼疾も、その源をこの辛勞多い旅に歸せられてゐる。

右のやうに、チェーホフをこの旅行に驅リやつた衝動的素因を瞥見した上は、 更にこの衝動を强化し支持した謂はば潛在的動因に眼を轉じないでは濟まされない。實をいふと、前に見たやうに突然彼の激しい興味が向けられた對象が偶々罪囚の生活であつたといふことは、ここで更に彼の作家的內奧の動向と微妙な契合をなしてゐるのである。それは、彼の危機の深さを如實に反映する『イヴァーノフ』及び『退屈な話』などの祕かな根底をなしてゐる特徵――すなはち自他の病患、世紀末のロシヤ社會を蔽ふ怖るべき變態的事象に對する異常な凝視である。この二作あたりを轉機として、彼の作家的視線は漸く病的、變態的な方面――彼の鋭敏な感性には人一倍强く映ずるあらゆる醜惡さに注がれはじめた。作家チェーホフの內部に、かかる病患・變態によつてのみ初めて創造欲をそそられる、一種の傾向が漸く形成され、それが次第に强まりつつあつた。勿論自他の病患を正視しようとする彼の眼光は、彼が徒らな笑ひの性格を喪ふにつれ、 また久しきに亙る混濁生活の間に、徐徐に養はれ鍛へられてゐたとはいへ、この期に於て充分に鞏固であつたと言ふことは出來ない。それはまだ、何かしら潜在的何かしら無意識的な作家的本能の生成でしかなかつた。だがこの様な瞬間に、ふとした衝動によつてサガレン島がロシア的悲痛の完全な軆現者或ひば象徵として眼底に映’じたとすれば、チェ—ホフが勿心ち全身全靈を舉げて共處へ牽引されたのは極めて當然である。この場合、彼の作家的本能の趨向は、 突發的な一つの衝動が指し示した方向と完全に合致して,その衝動を支持し强化し、やがてこれに取つて代るべき役目を見事に果たしたのである。

“テキストの快楽(015)その1” の続きを読む