◎ハインリッヒ・マン「アンリ四世の青春」

◎ツヴァイク「メリー・スチュアート」

◎井上 究一郎訳「ロンサール詩集」(岩波文庫)

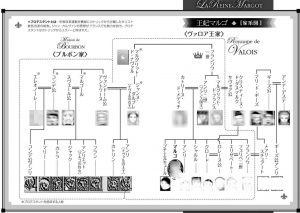

フランソア二世(在位1559 – 1560年)は、アンリ二世の后妃カトリーヌ・ド・メレディスの長子であったが、幼少時代より病弱で、即位前の1558年

にメリー・スチュアートと結婚するが、早くも彼女は Widow となる。その結婚時代、二人の出自や気質の大きな違いだろうか、カトリーヌとメリーは世に言う「嫁姑」の関係だったようだ。もっとも結婚自体が、フランスが、イギリスの王位継承権を頂こうというカトリーヌ側の打算的なものだったのだが…

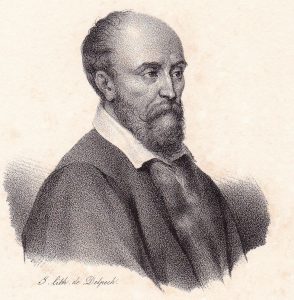

そのフランス朝廷時代に、メリーは、フランス詩の改革にも意欲的だった詩人 ピエール・ロンサールと出会い、心を通わせたようだ。ロンサールは、以下のようなみずみずしいソネットやオードを得意としていた。Wikipedia では、他に二篇の詩の訳文が掲載されている。

カッサンドルへのソネット

あの褐色の二つの眼、私の生命の焔、

その稲妻は私に眼つぶしをくわせ、

私の青春の自由を捕え、

それを縛って獄舎に投じた。私の理性はあなたのやさしい火に奪われた、

そんなにもあなたのすばらしい美にまなこくらみ、

誠をつらぬき通そうと、それ以来、

他のどんな眼も見たいとは思わなかった。他のどんな暴君の拍車にも刺激を受けず、

他のどんな思想も頭に宿らず、

他のどんな偶像も私は心にあがめない。私の手には他のどんな名もうまく書けない、

私の紙には何一つちりばめられない、

私の筆に描かれるあなたの美をほかにしては。

『恋愛集』(1552年)

フランソア二世を喪ったメリーの姿を見て、ロンサールは詠う。

ながく、こまやかな、うすい、紗の、

襞《ひだ》また襞とうり重なる

白い喪服は、お顔から腰まで、

覆いの役をつとめる。

この白衣は、風が小船にふきつけて、前へとすすませるおりの、

一枚の帆にも似てふくらむ。

御身は、このような服につつまれて、

かつてはその御手に王杖をにぎられたこの美しい国から、

ああ、悲しいかな!立ちさりたもう御身は、

うれいに沈み、御身の胸を

流れる涙のうるわしい水晶で濡らしつつ、

かなしげに、その名を水の美より借りた王宮の

広い御苑の長いこみちを

あゆまれていた。

それに対して、政治的な陰謀も駆使したが、詩人としての資質も多少なりともあったメリーの「応答」らしいものが、フランソア二世への追悼として残っている。

たえまなく私の心は

なきかたをいたむ。

ときおり、空のかなたに

私のめが向かうおり

あのかたのやさしいまなざしを

私は雲のなかにみとめる。

突如として私は水のなかに、あのかたの姿をみる。

墓のなかにおられるように。

私がやすらっていて

ふしどの上でまどろんでいるおりに、

私は、あのかたが私にふれるような気がする。

くるしみにつけ、やすらいにつけ、

つねにあのかたは私のかたわらにいる。

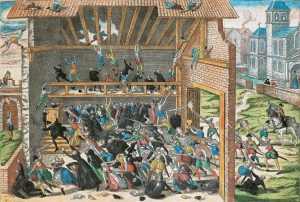

ロンサールも、その後の激烈な宗教対立と無縁ではない。王母さまとは、カトリーヌのことだろう。

王母への論説詩[断片]

王母さま、自然のふところにフランス人と生まれた私、

その私が、来るべき諸世紀に、わがフランスを満たしている

この苦しみと極度の不幸とを語らなかったら、

それはなんという木石でございましょう。

フランスの生みの子らが、その親たる国をひっ捕らえ、

衣服を剥がし、野蛮にも死ぬほどにたたきのめした

このさまを、鉄のペンで鋼《はがね》の紙に書きしるし、

ひろく世界に後世に問おうとするのでございます。

[……]

こんにち、君がことごとく武器で満たし、

おびただしい数の甲冑を群がらせ、

略奪に燃えた貪婪《どんらん》の軍隊で満たしている土地、もし君がこの国にいい子であるならば、

いまこそできるその養育の恩をかえし、

君の軍隊を撤し、ジュネーヴの湖に、

(呪うべきものとして)その武具を沈めよ。

装填した福音書をフランスに説くな。

硝煙で黒焦げのピストルをもつキリストを、

人の血で染む赤い大きな刀をひっさげ、

鉄兜をいだいたキリストを、フランスに説くな。

[……]

(『続当代惨禍論説詩』から 1562年)

ロンサールは、立場上、カトリック寄りだったのかもしれないが、そういうことを離れても、現在なお続く、宗教対立や人種差別などといった「共同幻想」を口実とした殺戮に対して、彼の心からの怒りが伝わって来る詩句である。バルテルミー以後、ロンサールの詩は、静かだが、どこか悲哀に満ちたものになる。

マリーの死を悼《いた》むソネット

五月、瑞枝《みずえ》に 初花の

若さをひらく ばら見れば、

暁《あけ》の涙にうるおいて

空もねたまん あざやかさ愛と優雅を宿らせて、

庭も木立も香に匂う、

されどはげしき雨に、陽に、

病みてほろほろ散りゆかん。花のならいか、あめつちの

讃えし若さ、君が美も、

灰となりたり、みまかりて。涙と嘆き、乳と花、

ささぐる供物《くもつ》 受けよかし、

きみとこしえに ばらなれと。

『総合作品集』 1578年

当方「きみとこしえに ばらなれと」と言える状況にあこがれはするが、そうしたことはもう決してこないだろうな。死にあたり、ロンサールは次の語句を残したそうだ。

Adieu chers compaignons, adieu mes chers amis,

Je m’en vay premier vous preparer la place.

さようなら、親しい仲間、さようなら、なつかしい友らよ、

私は先に行って、君たちの席をもうける。

ロンサールの死後、2年でメリーは処刑される。その前には、彼女は、スコットランドにわたり、ロンサール前期詩の「優雅な」環境から離れ、シェイクスピア的世界ーマクベス的状況に直面することになるが、それは別の話題としていずれまた…