◎アントン・チェーホフ「いいなずけ」と「作家の手帖」(訳者はしがき)

赤旗4月19日「金曜名作館」に、「アントン・チェーホフ没後120年」と称し、特に、彼の最後の小説「いいなずけ」が取り上げられていた。(画像左)

晩年の彼のテーマ「古い時代からの人それぞれの決別」に連なるものだが、どうもそれだけではなさそうだ。「新しい生活」に決心だけではなく、実際踏み出した女性の物語である。それと、その女性への指南役として、自らをモデルとした人物を配している点である。

小説の結末はこうである。

「ナージャは祖母の泣き声を耳にしながら、長いあいだ部屋を歩きまわっていたが、やがて電報を取り上げて読んだ。きのうの朝サラトフでアレクサンドル・チモフェーイチ、つまりサーシャが結核のために亡くなったという知らせだった。」

祖母と母親のニーナ・イワーノヴナは追善供養の手配に教会に出かけたが、ナージャはまだ長らく部屋のなかを歩きながら考えていた。ナージャはありありと意識した──自分の人生はサーシャが望んだようにその方向を転じたんだと。自分がここではひとりぼっちで、必要とされない赤の他人であるとも意識した。また、自分にとってもここの一切が不必要なものとなり、一切の自分の過去もわが身からもぎ取られ、めらめらと燃えあがり、その灰までもが風に吹き飛ばされるようにかき消えてしまったことをありありと感じた。ナージャはサーシャの部屋に入って、しばらくたたずんでいた。

《さよなら、いとしいサーシャ!》──ナージャは心のなかでサーシャに別れを告げた。するとナージャの前に、新しい広々としたはてしない生活が開けてきた。それはまだおぼろげで謎だらけだが、ナージャの心をつかんで、おいでおいでと差し招いていた。 ナージャは二階の自分の部屋に行って荷物をまとめると、その翌朝、家の者に別れを告げ、元気に意気揚々とこの町をあとにした。もう戻ることはないと考えながら。」(浦雅春訳)

読者は、ヒロインの行く末をかれこれ予測し、「革命家」という意見が多かったとある。小説の書かれた、1903年のロシアといえば、それまでの一定の停滞を経て、「革命」の高揚期、しかし反面では昏迷をも内に含んだ転換期の入り口にも当たる。その中では、ヒロインはどんな革命家の道をたどったのだろうか?「社会革命党(エスエル)」に代表されるザヴィンコフのようなテロリストだろうか?また、やがては、スターリンやプーチンにもつながる独裁者の登場を助ける役割を果たすだけなのか、それとももっと新しい別の基盤のある「革命家」なのだろうか?まさか、前二者であるはずはないし、当たり前だが、チェーホフは何も語ることなく、1904年に世を去った。そして今はとりわけ大事なのは、チェーホフが語ったかもしれないメッセージに思いを馳せようではないか!

続編として、神西清訳の「チェーホフの手帖」を少しずつ、テキスト化するのを目論んでいる。とりあえずは、訳者の神西清の「はしがき」から

はしがき

これは作家チェーホフの私録である。その成り立ちについて簡単に左に記す。チェーホフの死後、妻オリガ・クニッペル=チェーホヴァの手もとに、一冊の手帖が保存してあった。それはチェーホフが、折りにふれての感想や、将来の作品のための腹案や、スケッチや心覚えの類を、丹念に書きとめて置いたものである。なかには読書の折りなどに彼の心を打ったと思われる、他の作家からの抜き書きなども見受けられる。この手帖は一八九二年に始まって一九〇四年に終っている。つまり彼がサガレンの旅から帰還の後、なか一年を置いて『隣人』や『六号病室』などを書いた年を起点にして、『桜の園』の上演によって祝祷された彼の最後の年に及んでいるのである。してみるとこの手記の年代は、作家としての彼の円熟期に当っており、忘れがたい幾多の名作をその背景にもっているわけである。

この手帖とは別に、チェーホフの遺した手稿の束のなかから、特に『題材・断想・覚書・断片』と表に記した紙包みが発見された。このばらばらの紙片に書き込まれてあるものも、内容からいえば手帖と同じ性質のものである。年代的にもまず同じ時期のものと推測される。

これらの私録をチェーホフがどんなに大切に扱っていたかは、彼がわざわざノオトブックを用意してその大部分を浄書していたことからも察しのつくことである。何かの作品に織り込まれて使用ずみになった分は、彼の手で抹殺してある。尤もそれが作品の中に形を変えて導き入れられている場合には、生かしてこの本にも収めてある筈である。こうした編纂者の配慮のおかげで、私たちはチェーホフの制作過程の一斑にも接し得るわけである。例えば『三人姉妹』の台詞の草案などがその例である。

しかしこの私録がチェーホフの死後に持つ意義は、勿論そんななところにとどまっているのではない。この貴重な私録は、チェーホフの発想の秘密を私たちに解体して見せている。その断ち切られた一片ごとに、チェーホフの智慧が異様な光を放っているのである。

『日記』はー八九六年から一九〇三年にわたっている。言いかえると、彼が『わが生活』を書き『かもめ』を発表した年から、『許婚』や『桜の園』を書いた年までである。原本には『日記よリ』となっていて、或いは誰かの手で抄出されたものではないかと疑わせるが、文章の姿にまでその手が及んでいようとは考えられない。彼の手紙がひどく饒舌なのと裏返しに、彼の日記は恐ろしく簡潔なスタイルをもっている。この内外両面の対照は興味ぶかいことである。この日記の性格は彼の手帖に酷似している。

この手帖と日記のほかになおーニの文献的な資料を添えて、私は四年前にやはり『チェーホフの手帖』と題した本を上梓したことがある。書肆は芝書店であった。今度その本の中から純粋にチェーホフの私録だけを取り出して刊行するに際しては、ほとんど改訳にちかい斧鉞を加えたことを申し添えたい。稀覯の原本を貸与された伊藤職雄氏、 訳者の疑問を解きつつ懇切な助言を惜しまれなかったM・グリゴーリエフ氏の御好意に深い感謝を捧げる。

ー九三八年秋

神 西 清

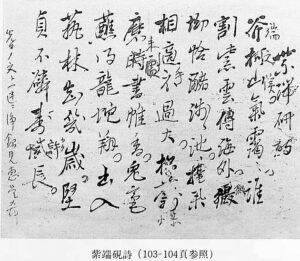

(元本は、画像右)

参考】

・馬のような名字 チェーホフ傑作選 (河出文庫) 浦雅春 (訳)

・チェーホフの手帖(新潮文庫) 神西清訳

なお、底本中の、ふりがなは、ruby タグを用いた。