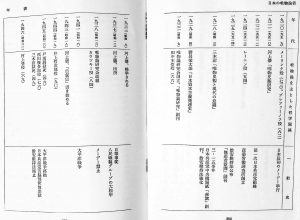

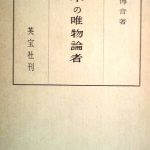

◎ 三枝博音「日本の唯物論者」(013)

〚編者注 以下の底本は、科学の古典文献の電子図書館「科学図書館」の古典文献の電子図書館「科学図書館」から〛

付録・唯物論史

まえがき

唯物論はひとつの世界観であるが、この世界観はつねに敵をもっていた思想であった。このことをまず知っておくことが必要である。どんな世界観思想だってもちろん反対論をともなわないものはない。その思想がはっきりしていればいるだけ、反対論がともなうのは当然のことである。しかし、単なる反対者でなくて必ず敵をもつということは、唯物論思想の特質であり、この思想の運命である。

唯物論史は周知のように古代ギリシアのレウキポスやデモクリトスからはじめられるが、すでにこれらの思想家たちからが、敵としてはとりあつかわれなかったにしろ、プラトンやアリストテレスからよく言われず、少くとも世界観のうえで味方とは考えられていなかったことは、アリストテレスの書いているものからしても、明らかである。ヨーロッパでは唯物論の思想を人々のうちに滲透させた人としてルクレティウスはすぐれた思想家であるが、ほぼ二〇〇〇年もの長いあいだ彼の著述(『ものの本性について』)が避けられていたようであるのも、じつは宗教の信仰にたよる人々や眼に見えぬイデーのみ貴ぼうとした観念論者たちのなかに、黙っている小さな無数の敵がいたのだとおもう。近世になると唯物論の敵の例は多い。敵が多いだけでなく、判然と必ず敵を呼び出す思想として、唯物論は出てきているのである。

誰もコペルニクスやガリレオを唯物論者だとレッテルを貼りはしないが、しかし何としても聖書のなかの造物者としての神を否定してしまった点では、これらの自然科学者たちは近世の唯物論的世界観への道をひらいた第一人者だといわねばならない。コペルニクスやガリレオが不倶戴天の敵を宗教裁判所を代表とする信仰者たちのなかに呼びおこしたのは、じつに近世の自然科学的世界観のなかにある無神論的唯物論だったのでなくてはならない。一八世紀のフランスの唯物論者たち、ラマルク、エルヴェシウス、ジャン・メリエなどとなると、生涯敵をもちつづけたのであった。一九世紀から二〇世紀のマルクス、エンゲルス、レーニンとつぎつぎあげてくれば、もう唯物論はつねに敵があることによってひとつの体系ある思想組織となった世界観であったことがあきらかである。さて私たちは今やそのような唯物論的世界観の支持者を「近代日本をつくった人々」のなかに置いて考察しようとしているのである。

「近代日本」とはいったい何だろう。それはいうまでもなく、近代的性格をそなえるようになった時代の日本のことでなくてはならない。近代的性格とは、人間が自分自身を見出し(ルネサンス)、神を否定し(一八世紀)、産業の仕方を機械化し(一九世紀)、世界観を自然科学的思想のうえに築いてしまった時代(二〇世紀)がもっている性格のことでなくてはならない。してみると、近代日本とは、かつて「神国」と呼ばれ通してきた日本が右のような近代化を実現するに至った日本のことだということになる。日本は近代化という至難のことをとにかく一世紀たらずの間になしとげたのである。日本がかように近代化されてしまったことが、日本人の生活を幸福にしたと無条件にいえるかどうか、それについてはいろいろな意見があることでもあろう。しかし上述の意見で日本が近代化していることは、どうしようもない事実である。

民族国家の近代化の困難は、日本だけではない。ソヴィエトも中国もそれぞれこの困難を背負った。そしてその困難さにはそれぞれ特徴があった。日本の場合、そのむつかしさの特徴はどういう点にあったのであろうか。

いずれは近代化とは生活の合理化ということで言いかえられるものである。合理化において日本人はどういう特質を示したか。日本人は生活の合理化を個々の人間のうちの知恵において処理したが、その知識の客観的な組織(科学および科学的技術)において処理しなかった。このことへの着眼は日本文化を理解するにとって大切な鍵であると私はおもう。もし、日本人が前者をすら欠いでいたら、今日日本は世界の最劣等の民族国家であったろう。

生活の合理化が正規にすすんだ例は西欧の諸国であるが、そこでは組織だった産業が先頭に、技術と科学がこれにつき、純粋な科学がこれにともない、哲学はこれらの全線に併行した。これをぜんたい的にいうと、客観的組織化が特徴だった。日本に欠けていたものはこれだった。

つまり、サイエンスとテクノロジーとが欠けていたことである。学問と実践の両方において組織性がなかったこの国において、もっとも困難なるものは以上いったような意味での組織的な客観的な世界観の欠如である。

日本の唯吻論はこうした世界観の弱さのなかに形成されねばならぬものだった。荒野の地に花が咲こうとしたが、この花はつねに摘みとられようとされた花だったわけだ。私たちは福沢諭吉のような近代的思想家によってこの荒れた土地がややいっぱん的に耕地化されていったことはみとめるが、唯物論の播種とまではいかなかった。むしろ日本人の生活の合理化をもっとも具体的に尖鋭に押しすすめようとした森有礼のような思想家によって、唯物論はようやく根を下しはじめたといいたい。あとでのべるように、森には合理化を鮮明に強力に押し出した啓蒙家の面があったから。

日本の近代化をそれぞれの文化部門でひきうけた思想家実践家たちのなかで、唯物論者たちはどういう課題をどういうように解いていったか。この問題に若干の考察を加えることが、この論文の狙いである。さて、そうしたとき唯物論者とはどの範囲までの合理的な近代的思想家を指すのであるか。このことをヨーロッパにおいてその実例のもっとも判然とみられるような型に分けて考えることをしないで、日本の近代化の実情についてその型をいちおうさだめて、叙述してみたいとおもう。

生活の合理化へと日本人の思想を導いた人々を唯物論への道を準備した人たちとして、これを啓蒙家または哲学思想家のなかから見出すことがまず最初に試みられる。これらの人々は当然明治の初期または中期に属する。第二に、合理化の思想をとくに具体的に鮮明に押しすすめた人々を唯物論への道を拓いた人たちとして、政治家または専門の学者のなかから見出すことがなされる。この型の人々も、どちらかというと明治時代に属する。第三は、唯物論という世界観をとくに意識しこれを志向した思想家ではないという点では、第一第二と共通する。しかし、第三では、唯物論思想をすでに意識していて、これと併行して別箇の世界観をもってとおした人々について考察する。第四では、唯物論という世界観を日本人の間に実現させようと努力した人々を、考察する。第五には更に、唯物論の一九世紀後半、二〇世紀の前半における発展の実情からみて、歴史的唯物論という新観念のもとで新しい世界観を樹立しようとした人々を評論してみることである私は右のように五つの型をつくってみて、これでこの人物評論を主とする近代日本の唯物論小史をまとめてみたいとおもう。その五つはA・B・C・D・Eに分けることにしたい。なお読者が私の『日本の唯物論者』を参照されることを望みたい。

“読書ざんまいよせい(073)” の続きを読む