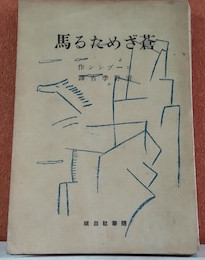

◎蒼ざめたる馬(007)

ロープシン作、青野季吉訳

アルベール・カミュは、コロナ禍の最中で讀んだ「ペスト」と「蒼ざめたる馬」に題材をとった戲曲「正義の人びと」くらいしか知らなかった。今回、岩波新書で、彼の生涯や作品の紹介を讀んで、少し興味を持った。その中で、「正義の人びと」に触れたところから、部分引用。

戯曲は、一九〇五年のロシア第一次革命のさなか、セルゲイ大公暗殺を実行したロシアのテロリストたちを扱っている。

一九〇五年のロシアに、自分の時代について語るのに等価の倫理を見出したのである。冷戦のさなかに、政治とモラル、正義と自由、目的と手段の問題に、抒情性と古典性を兼ね備えた演劇による答えを提示することが彼の狙いであった。「心優しき殺人者たち」ではテロの状況が忠実に再現されているが、『正義の人びと』では、いくつかのロシアを想起させる特徴を消し、歴史的モデルに自分自身の体験の記憶を注ぎ込んで、時代を超えた普遍性をもたせようとした。

…

『正義の人びと』では、カミュは『誤解』のような古典劇の様式に戻り、舞台として極度に切り詰められた隠れ家の枠組みを作った。外界から切り離された登場人物たちは、つねに閉所空間にいる。大公暗殺とカリャーエフの処刑という二つの事件は、古典劇の規範に従って、舞台の外で起こる。こうした過去の美学的手法を用いて、彼はテロリズムというきわめて今日的な主題に挑んだのだ。

…

セルゲイ大公殺害の任務を引き受けたカリャーエフは、同志のドーラに向かって自分の信念を語る。「だれも二度と殺人を犯さない世界を建設するために、ぼくたちは殺すのだ。大地がついには潔白な人びとで満ちあふれるためにこそ、ぼくたちは犯罪者となることを受け入れるのだ」。本来は相反するものである殺人と潔白が、ここでは関係づけられる。ロシアの民衆の潔白を実現するためにこそ、テロリストたちはみずから殺人者であることを受け入れる。しかし、『戒厳令』のディエゴはすでに、独裁者ペストのやり方は殺人をなくすと称して殺人を犯すことだと批判していた。民衆の潔白のために殺人を犯すテロリスト自身は、果たして潔白なのだろうか。この困難な問題をめぐって戯曲は展開される。

潔白のためには殺人も必要であることを覚悟していたカリャーエフであるが、大公の馬車に子どもたちが同乗していることを知ったとき、爆弾を投げるのをためらう。ここから、カミュが創造した虚構の人物であるステパンと、カリャーエフの論戦が始まる。ステパンは、革命を実現するためにはどんな手段も許されるのであり、そこに「限界はない」と主張するが、それに対してカリャーエフはこう言う。「君のことばの裏には、やはり専制政治が顔をのぞかせている」。この「専制政治」は、『正義の人びと』執筆時の冷戦時代には左翼全体主義の巨大な国家の姿をとってあらわれていた。

ステパンも正義を主張するが、正義の上にさらに潔白を要求する点において、カリャーエフはステパンとは異なる。「人間は正義だけで生きているのではない」、人間に必要なのは「正義と潔白」だと彼は言う。自分の身の潔白を守るため、カリャーエフは大公の甥と姪の命を助ける。そしてテロの犠牲者から奪うことになる命に対して自分の命を代償として差し出すことを覚悟する。それは、殺人が引き起こすニヒリズムに陥らないためにカミュが提示することができた唯一の解決法なのである。

『正義の人びと』のドーラも同様に愛の権利を主張するが、彼女はロシアの圧政と闘う革命家であり、同志カリャーエフを愛しながらも、正義への愛を優先することを義務と考える。

第三幕において、カミュの戯曲のなかでもっとも悲痛な愛の場面が二人のテロリストのあいだで展開される。ドーラはカリャーエフに、鎖につながれた人民の悲惨を忘れて自分を愛してくれるか、とたずねる。…人間たちはもはや愛するすべを知らない」。カリャーエフは、正義の集団的情熱に身を捧げている。しかし、愛を求めるドーラは、絶望的にこう問いかける。

…

「でも、だめね、あたしたちには永遠の冬なんだから。あたしたちは、この世界の人間じゃない、正義に生きてる人間なのよ。夏の暑さなんか、あたしたちには縁がないのよ。ああ!憐れな正義の人びとだわ!

『結婚』で謳歌された夏は、この「永遠の冬」からはあまりにも遠い。ドーラにとっては、死こそが、カリャーエフとふたたび結ばれる唯一の避難所なのだ。幕切れ直前に、彼女の最後のせりふが痛切に響きわたる。「ヤネク!寒い夜に、そして同じ絞首刑で!これで何もかもずっと楽になるわ」。

この作品は正義についての思想劇であると同時に、カミュにとってはまれな愛のドラマでもある。…『正義の人びと』では、…女優と劇作家の不可能な情熱恋愛が、政治的イデオロギーの議論の背後に忍び込んで、この戯曲の方向を定めたのだ。困難な愛の叫びが、反抗的抒情性とともに高まり、作品のあちこちから聞こえてくる。」

今は、こんな学生時代と同様な命を賭けた「情熱」は持ち得ないが、カミュの出自たるアルジェ植民地の体験を持ち続けた彼の生きざまだけは伝わってきた。

カミュの戯曲「正義の人びと」の典拠の一つになったのが、ロープシン「蒼ざめたる馬」であるが、こちらは、登場人物はすべて架空名となっている。また、ロシア的抒情か?、カミュは「政治的な緊張」に主体を置いているのに対して、いささかメロドラマ調が辛気臭くなっている。このあたりは、ザヴィンコフとカミュの気質の違いか、強いて言えば、ロシアとフランスの国民性が現れているのかもしれない。

四月十三日。

エルナは私に云つた。

「あなたに合ふばつかりに生きてゐるやうに思へてよ。わたしあなたを夢に見ましたわ。わたしのお禱りはみんなあなたの爲めよ。」

「エルナ、お前は仕事を忘れてゐる。」

「わたしは一緖に死にましやうね.。…..ほんとにわたし、あなたとかうして居ると、小娘のやうな、赤ん坊のやうな氣がします。…..わたしはあなたに差上けるものは何んにも無いの······わわたしの愛だけ。受けて下さいね……」

そして彼女は泣き出した。

「泣くな、エルナ。」

「わたしは嬉しくつて泣いてるのよ。······でもモウ止みましたわ。それ、泣かないでしやうね。わたしあなたにお話しゝ度いことがあるの。ハインリヒが……」

「彼がどうしたって!」

「まあ、そんな冷淡になさらないでね······ハインリヒが昨日わたしに、わたしを愛してるって、 言ったの。」

「え?」

「でもわたしはあの人を愛さなくつてよ。お存じでしやう。 わたしの愛するのはあなたけなのどう?嫉妬《やけ》て?どう?」彼女は私の耳にさゝやいた。

「嫉妬《やけ》る?馬鹿々々しい!」

「嫉妬《や》いちやいけなくつてよ。わたしあの人のことなんかちつとも思つてやしませんから。でも あの人はほんとうに可哀相。わたしそりお氣の毒に思ふの。しかしあの人の言ぶことをかな けりあならないとは思はないの。何だかあなたに裏切りでもするやうに思ったんですもの……」 「僕を裏切るつて!しかし、エルナ。」

「わたしはあなたをそんなに深く愛してるんです。それでもあの人はまた可哀相でならないの。わたしはあの人にお友達になりますつて云ひましたわ。お氣にかゝつて?」

「そんなことはないさ。エルナ。 僕は氣にしやしない。嫉妬もしない。」

彼女は目を落した。惱んでゐた。

「あ、あなたはたどもうおかまひ無しなのねえ。」

「エルナ」と私は云った。「ある女達は、忠實な人の妻であったり、熱烈な戀人であったり、誠の深い友達であつたりする。しかし彼等は、優れたタイプの女ー生れながらの女王である女ーと較べものにはならんよ。 そう云ふ優れた女は、誰にも彼女の心を與へやしない。彼女の愛は、選ばれた一人に與へるすばらしい賜物なんだ。」

エルナはオド/”\した眼をして聽いてゐた。それから彼女は云つた。

「あなたはまったくわたしを愛してるやしないのねえ。」

私は接吻で彼女に答へた。彼女は私の頭を押付けて、囁いた。

「一緖に死にましやうね、え?」

「多分、そうだらう。」

彼女は私の腕の中で眠りに落ちた。

四月十五日。

ハインリヒの馬車に乘って出掛けた。

「どんな氣持だね?」私は彼に聞いた。

彼は頭を振つた。

「あんまりいお役目ちやないね。」と彼は云つた。雨の中を、一日中で、馬車を驅るなんて。」

「全くだ。」と私は彼に云つた。それも、戀《こひ》に落ちてる時は、よけい不愉快だ。」

「何を知つてるんだい?」彼は素早《すばや》く私の方へ振返つた。

「何を知ってるつて?何にも知らない。知り度くもないさ。

「君は何でも嬉戲《ちやうだん》にしてしまふ。 ショーヂ。」

「そんな事ないよ。」

私達は公園を通つた。キラ/\する雫《しづく》が、溢れた枝から、私達へふりかゝつた。芝生にはところ/”\に淺、<ママ>い綠の新しい草があつた。

「ジョーヂ!」

「え?」

「ジョーヂ。 爆發物の準備には、偶然の出來事が起る危險はないかね?」

「勿論、あるよ。偶然な出來事は、折々、起るよ。」

「すると、エルナは燒死んで仕舞ふね?」

「あるだらう。」

「ジョーヂ!」

「何?」

「何故、あの女にその仕事を委せておくんだ!」

「彼女《あれ》は黑人《くらうと》だ。」

「あ、あの女が!」

「そうだ。」

「誰かほかの人に能きないのか?」

「え?」

「出來ないこともなからう。しかし君はなぜそんなに氣にするんだい?」

「氣にしやあしない。たと知りたいんだ。」

歸り路に、彼はまた私の方へ向いた。

「ジョーヂ。」と彼は云つた。

「もうぢきやる〈「やる」に傍點〉か?」

「うむ。」

「何時《いつ》?」

「二三週閒の中に。」

「誰かつれて來て、エルナの代りをさせることは、どうしても出來んか?」

「どうしても出來ん。」

彼は靑い服の中で戰慄《おのの》いた。しかし何にも云はなかつた。

「誰かほかの人に能きないのか?」

「え?」

「出來ないこともなからう。しかし君はなぜそんなに氣にするんだい?」

「氣にしやあしない。たと知りたいんだ。」

歸り路に、彼はまた私の方へ向いた。

「ジョーヂ。」と彼は云つた。

「もうぢきやる〈「やる」に傍點〉か?」

「うむ。」

「何時《いつ》?」

「二三週閒の中に。」

「誰かつれて來て、エルナの代りをさせることは、どうしても出來んか?」

「どうしても出來ん。」

彼は靑い服の中で戰慄《おのの》いた。しかし何にも云はなかつた。

「いゝ日だ。ハインリヒ。くよ/\するな。 はしやげよ!」

「僕はいゝ氣持なんだ。」

「取立て誰かの事を氣にするな。そうするともつと幸福《しあはせ》になるよ。きっと。」

「分つとる。君が云はなくつてもいいよ。 さよなら。」

彼は靜かに馬車を願って行つた。こんどは私が、長い閒、彼を見送つてゐた。

四月十六日

私は自問する。私はまだエレーナを愛してゐるか?たゞ一つの影を、彼女に對する以前の愛を、 愛してゐるのではないか?ヴァニアの言つた事は正しいのではないか、私は誰も愛しない、愛す ることが出來ないのだと云ふことが?が、何故人は愛さなければならんのだ、要するに。

ハインリヒはエルナを愛してゐる。 一生、 彼女だけを愛して行くだろう。しかし彼の愛は、 彼を幸福にはしない。私の愛は全く歡びなのに、彼のは反對に、彼を悲慘《みじめ》なものにする。

私はまた退屈な旅館の、退屈な私の部屋に坐つてゐる。多數の人々が、私と同じ屋根の下に生きてる。私は彼等とアカの他人だ。私はこの町の石壁の中で、アカの他人だ。私は、何處でも、アカの他人だ。エルナは、自身のことは何にも考へないで、彼女の全存在を私に與へてゐる。が、私は彼女のことを氣にかけない。彼女の愛に報ゆるー何で?友情で?もしくは恐らく、友情と云ふ僞りの口實で?エレーナのことを思つてゐて、エルナに接吻する、何と云ふ馬鹿なことだ、 それでも、私のしてゐることは、それだ。しかし要するに、それが何だ!