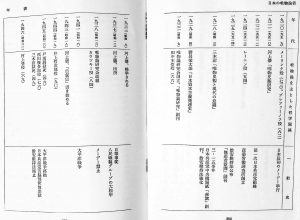

◎ シェイクスピア・坪内逍遥訳「マクベス」(01) 第一幕

* 登場人物

* 第一幕 第一場

* 第一幕 第二場

* 第一幕 第三場

* 第一幕 第四場

* 第一幕 第五場

* 第一幕 第六場

* 第一幕 第七場

* 第ニ幕 第一場

* 第ニ幕 第二場

* 第ニ幕 第三場

* 第ニ幕 第四場

* 第三幕 第一場

* 第三幕 第二場

* 第三幕 第三場

* 第三幕 第四場

* 第三幕 第五場

* 第三幕 第六場

* 第四幕 第一場

* 第四幕 第二場

* 第四幕 第三場

* 第五幕 第一場

* 第五幕 第二場

* 第五幕 第三場

* 第五幕 第四場

* 第五幕 第五場

* 第五幕 第六場

* 第五幕 第七場

* 第五幕 第八場

——————————————————————————-

登場人物

* ダンカン、スコットランドの王。

* マルコム、其王子。

* ドナルベイン、其王子。

* マクベス(王の從兄弟)、王軍の將。

* バンクヲー、王軍の將。

* マクダッフ、スコットランドの貴族。

* レノックス、スコットランドの貴族。

* ロッス、スコットランドの貴族。

* メンチース、スコットランドの貴族。

* アンガス、スコットランドの貴族。

* ケイスネス、スコットランドの貴族。

* フリーアンス、バンクヲーの一子。

* シーワード、ノーサムバランド伯、英軍の將。

* 少シーワード、其息。

* シートン、マクベスに仕ふる一士官。

* 少年、マクダッフの子。

* イギリス王の侍醫。

* スコットランド王の侍醫。

* 一武官。

* 一門衞。

* 一老人。

* マクベス夫人。

* マクダッフ夫人。

* 一侍女、マクベス夫人に仕ふる女。

* ヘカチー(或ひはヘケート)、女魔神。

* 三妖巫。

* 幻像。

貴族、紳士、士官、兵士、刺客、侍者役及び使者役。

場所

スコットランド及びイングランド。

——————————————————————————-

マクベス:第一幕 第一場

——————————————————————————-

第一幕

第一場 荒れ地。

雷鳴電光。三人の妖巫

妖の一

いつ又三人が一しょにならう、鳴る時か、光る時か、降る時かに?

妖の二

騷動が終んだ時分に、勝敗の決った時分に。

妖の三

そいつァ日沒前だらうよ。

妖の一

場處は何處で?

妖の二

例の荒れ地で。

妖の三

彼處でマクベスを待ちうけやう。

此時、あちこちで此妖巫らの使役する魔物の鳴く聲が聞える。

妖の一

今往くよ、灰毛猫!

妖の二

蟇が呼んでるよ。

妖の三

あいよ、今直ぐ。

三人が手を取合って、踊りながら歌ふ。

三人

清美は醜穢、

醜穢は清美、

狹霧や穢い空氣ン中を翔ばう。

三人ともに入る。

(惡魔の使徒である妖巫らは、常に人間の災禍の下るのを希望してゐるから、 其自然觀は人間のそれとは逆である。人間の善、美、清淨、愉快、便利とするものは、彼等の惡、 醜、汚穢、不愉快、不便利とするものであり、而して其反對が彼等の善、美、清淨、愉快、便利なのである。 天候とても同斷。晴朗は彼等の忌む所、陰鬱な瘴烟や、毒霧が彼等の得意の舞臺なのである。 風雨、雷電を喜ぶのも同じ理由。以上は當時の民間信仰にもとづいた説。)