◎葛子琴と頼山陽

前回も述べたように、葛子琴は、木村兼葭堂と縁の深い混沌詩社のいわば盟主。木村兼葭堂への賛詞は以前に記した。

頼春水も渡った、玉江橋が完成した時の作。

玉江橋成 葛子琴

玉江晴度一條虹 玉江《ぎょっこう》 晴れて度《わた》る 一条の虹

形勢依然繩墨功 形勢 依然たり 縄墨《じょうぼく》の功

朱邸綠松當檻映 朱邸《しゅてい》 緑松《ろくしょう》 檻《かん》に当たりて映じ

紅衣畫舫竝橈通 紅衣《こうい》 画舫《がほう》 橈《かじ》を並べて通ず

蹇驢雪裡詩寧拙 蹇驢《けんろ》 雪裡《せつり》 詩寧《なん》ぞ拙《せつ》ならん

駟馬人閒計未工 駟馬《しば》 人間《じんかん》 計《けい》未だ工《たくみ》ならん

南望荒陵日將暮 南のかた 荒陵《こうりょう》を望めば 日将《まさ》に暮れんとし

浮圖湧出斷雲中 浮図《ふと》湧出《ゆうしゅつ》す 断雲《だんうん》の中《うち》

首聯と頷聯の語釈、訳文は、サワラ君の日誌を参考のこと、そこには訳文として、

玉江橋 晴れわたる 一筋の虹のごとし

その姿 以前のままに 完成

諸藩の蔵屋敷 緑の松 欄干の水際に映り

派手な衣装 色艶やかな遊覧船 橈(かじ)を並べて通う

とある。頸聯、尾聯と続けると、

「この橋のたもとに住む私が、雪の中、ロバ上での詩は、下手なわけはないと思うが、四頭立ての馬車に乗るほど出世したかった司馬相如のように、作詩の工夫は上達しそうにない。南の方には、天王寺方面の高台には、日が暮れようとし、四天王寺五重の塔が雲のあいまから湧き出て見えている。」

玉江橋を南北に通る、なにわ筋を南に眼をやると、天王寺の五重の塔が見えたことは、前に述べた。「浪華風流繁盛記」の挿絵にも、遠景として描かれている。

頼山陽は、子琴を「混沌社の傑材」として称賛する。

論詩絶句 其十六

浪速城中朋童箸 浪速《なにわ》城中に朋童箸《あつま》り

猶従嘉蔦索金銭 猶ほ嘉蔦に従って金銭を索《もと》む

廷証混沌新穿薮 廷証たる混沌に新たに薮《あな》を穿《うが》つは

唯有多才葛子琴 唯だ多才有るのみ 葛子琴

子琴の作品は、五言、七言の古詩など力作長編詩も多いが、ここでは、今の季節感に満ちた五言律詩を一首。

端午後一日芥元章見過留酌 端午後一日《たんごごいちにち》。芥元章《かいげんしょう》過《す》ぎらる、留め酌《しゃく》す

風烟堪駐客 風烟《ふうえん》 客を駐《とどむ》るに堪《た》う

落日一層樓 落日 一層《いっそう》の楼

緑樹連中島 緑樹《ろくじゅ》中の島に連なり

靑山擁上游 青山《せいざん》 上游《じょうゆう》を擁《よう》す

采餘河畔草 采《と》り余《あま》す 河畔《かはん》の草

競罷渡頭舟 競《きそ》い罷《や》む 渡頭《ととう》の舟

不但殘蒲酒 但《た》だに蒲酒《ほしゅ》を残《ざん》するのみならず

簾櫳月半鉤 簾櫳《れんろう》 月半《なか》ば鉤《こう》す

語釈など]端午の翌日の作 芥元章:京都の儒者、子琴より二十九才年長 風烟:かぜにたなびく靄 一層の楼:唐・王之渙「登鸛鵲楼」より「更に上る一層の楼」より 緑樹 中の島に連なり:今より中の島は緑豊かだった 青山 上游を擁す:上流には、金剛、葛城などの山々が連なり 采り余す 河畔の草 競い罷む 渡頭の舟:屈原の入水にちなんで、薬草を採取したり、舟競争を行ったり 蒲酒を残する:厄払いに少なくなった菖蒲酒を飲み 簾櫳 月半ば鉤す:すだれ窓に、(旧暦なので)三日月の倍くらいの六日月がかかる

葛子琴の墓は、大阪市北区栗東寺にあるが、写真のように、表面が剥げ落ちている。どうか、なんとかならないものだろうか?生粋の浪華詩人であるだけに、復元整備を切に望みたい。また、機会あれば、葛子琴の作品を紹介することにする。

写真は、「浪華風流繁盛記」より、落成当時の玉江橋、大阪市HPより、玉江橋顕彰碑、子琴の旧居近く、橋の北詰めにあるが、彼の名前は出てこない。 葛子琴の墓碑(栗東寺)(参考文献から)

・参考文献】

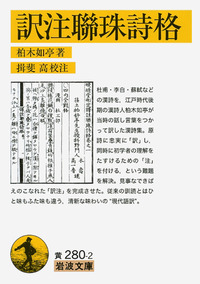

・水田紀久注「葛子琴 中島棕隠 江戸詩人選集 第六巻」

・中村真一郎「木村兼葭堂のサロン」