◎芥川龍之介と木村蒹葭堂と皆川淇園

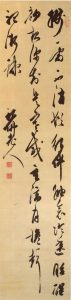

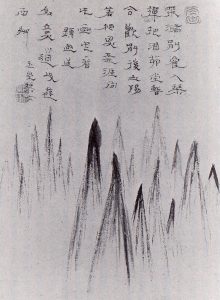

採蓮曲 皆川淇園

別渚 風少なくして 花 乱れ開く

船を移し 槳を揺かして 独り徘徊す

偶 葉底 軽波の動くに因って

知る是れ 人の相逐ひ来る有るを

江戸時代の大坂の「文化遺産」で誇れるものが三つはある。一つは、人形浄瑠璃、二つには、懐徳堂(Wikipedia)、商人が設立した学問所である。加藤周一の「三題噺」の一題に登場する富永仲基はこの学問所の門人であった。三つ目に、木村蒹葭堂が開いたサロンがあげられるのではないか。明治や戦争中を経ていづれの「文化遺産」もその「保存・継承」は決してたやすいことではなかった。橋下大阪市長の自分の好き嫌いだけでの文楽助成打ち切りや、懐徳堂保存会長に、日本郵政公社第一代総裁だった西川善文氏が座っていることなどは、また別の話題ではある。

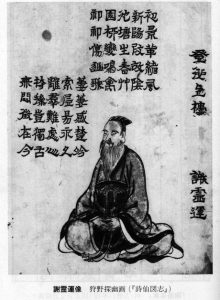

ところで、東京人は、めったに大阪をほめない。逆もまた真実であろう。しかし、東京人龍之介は、「僻見」(青空文庫)の「四題噺」の一題に、木村蒹葭堂のサロンを誉めちぎる。巽斎の生涯に「如何に落莫たる人生を享楽するかを知つてゐた」として深い共感を寄せている。その収集物には、「クレオパトラの金髪」も混じっていたに違いないと龍之介特有のウィットまで付け加える。そうした思いを継ぐ形で「江戸文化人の共和国」を一冊の書物として作り上げたのは中村真一郎氏。その遺稿となった「木村蒹葭堂のサロン」がそれである。大部の本から、抜き出したらきりはないが、本日は、蒹葭堂が京都に訪ねた皆川淇園(Wikipedia)の詩を、遇NHKカルチャーラジオ「漢詩を読む」で流れていたので…

真一郎先生は、淇園を「清濁併せ呑む」と、NHK解説者宇野直人先生は、「なかなか幅の広い人格」と論評する。

ま、他愛もない詩と言えばそれまでだが、一応解説すると、採蓮曲は、楽府という日本でいう小唄に比べられるか、そのお題。「お客さんとの接待に飽きてか、別の船に移って舵を動かして一人で蓮の花が愛でていると、風がないのに葉が浮いた水面にさざ波が...さては、私を追いかけてきたのかしら」位の意味だろうか?

これはこれは、淇園先生、隅に置けないですな。祇園で相当浮名を流さないとここまでは書けないだろうな(笑)。

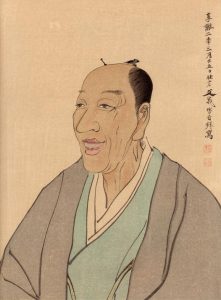

写真は、谷文晁作の木村蒹葭堂肖像画(Wikipedia の「木村蒹葭堂」の項目と現在の蒹葭堂跡石碑。