◎ 三枝博音「日本の唯物論者」(007)

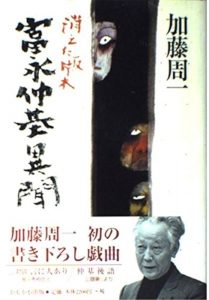

第三節 とみなが・ちゅうき(富永仲基)

一 彼の生涯

ヨーロッパで近世の唯物論が盛んにおこったのは、商人階級およびこの階級のひごによる人たちの間から学問が伸び、いきいきとした思想が出はじめてからである。いわゆるブルジョアジーの擡頭からである。日本でもこれと同じことがいえるのである。商人社会がまず成立した大阪から、唯物論への道を用意した思想家が多く出たのは自然のなりゆきである。江戸時代では、皇室を尊崇する風のあつい学者が京都に、幕府の学問に忠実であろうとした学者たちが江戸に、そしてどこにも尊崇の対象や権威のありどころをもたなかった学者たちが大阪に現われたのも、また自然である。

私たちのとみなが・ちゅうきは大阪に生れ大阪で成長した。江戸時代の日本の学問の歴史からいって江戸時代の中ごろまででは、大阪に生れた青少年たちは、学問する便利があったはずはなかった。大阪という都会が商人社会を形成するようになったのは、だいたい元禄いごである。大阪に学問の風がおこり、就学にも便利になったのは、懐徳堂というひとつの学堂ができてからといってよいであろう。そのはじめは享保九年(一七二四)の頃であった。この学堂のじっさいの世話をした学者はみやけ・せきあん(三宅石庵)という朱子学の系統の人だった。もっともしかし、この学堂は朱子学だけではなく、いわゆる陸王の学の系統でもあった。いずれにしても、三宅は大阪という商人社会が生み出さねばならないような思想家の性格の人ではなかった。この学堂の敷地や建物の配慮からはじめて、その創立の経営までをうけもった人が、五人ほどいた。仲基の父の芳春はそのなかのひとりであった。芳春の家は代々醤油醸造を家業としていたということであって、彼はかなりの分限者(財産もち)であった。だから、仲基はブルジョア社会に成長したのである。でも彼の学問の出発には、父の教養はもとより石庵の学問の影響があったわけである。

仲基の生涯はまだくわしくは知られていないが、正徳五年(一七一五年)の生れである。このことは仲基研究者たち(日本生命保険会社のあるところ)であるといわれている。幼い時の名は幾三郎、一般に通っていた名は三郎兵衛であった。芳春の三番目の子だった。

さて、彼の生涯のことで知っておきたいのは、右の学堂での研究の模様、彼の学問の成長のありさま、家庭事情、生涯の職業、社会的活動、著述などである。ところで懐徳堂での研究の様子は殆んどわかっていない。彼が学堂に入ったのは、一七二七年頃であるが、一七三〇年(享保十五年)の頃にはもうすばらしい著述ができていたことがわかっている。というのは、その著述の名まえは『説蔽』というのであるが、この本は伝わっていないし、またその内容を誰かが書いてくれた本ものこっていないからである。しかし幸いなことに、仲基の著述で今日のこっている『翁の文』のなかにこの本の内容が推定できる箇所がある。もっともしかし『説蔽』にどんなことが主張されてあったかは、つぎの事件が物語っている。それは『説蔽』を公けにしたことが、懐徳堂の石庵の怒りに触れて、仲基は破門されたということである。それほどの事件をひきおこした彼のこの労作は、彼のとしが十六才よりも後のものではなかったのを考えると、彼の才能は驚くべきものであったとおもわれる。私の解釈では、彼は儒学思想の歴史的批判をこの『説蔽』で企てたものとおもわれる。そは前述の『翁の文』の第十一節がその手がかりになる。中国で孔子以後いくつかの学派学統が出ているが、それぞれがその時代時代に立って前行するものを批判するところに意義があるものであって、どの一派、どの一統も権威をもつ性質のものではない、という主張が『説蔽』の骨子だったらしい。このような仲基の学説は当時のいかなる儒学者からも許容されるはずはなかった。彼の学問の眼は、儒者や老荘のあらゆる学説を、イデオロギーと見てとるところまで澄んでいたのであるとせねばならない。このような見識は当時の伝統のどの学問からも流出し得ないものであって、仲基の社会的環境、その生活諸条件がもとで、彼の思索のなかで、いつか結成へとすすんだ新しい思想だとせねばならない。「蔽」を説くのではなくて、「説の蔽」を明らかにするというのが、書名のもとであったと考えられる。

つぎに、彼の家庭事情であるが、富裕のなかで家庭の平和を享有するようには、できていなかった。この事情は彼の思想を一層せんえいにしたことであったろう。父の芳春のなくなったあとは、同じ家に住むことがたえられないまでに、家庭不和はこうじていたらしい。母とともに、同母弟妹を連れて分家し、独立した。年若い仲基は町儒者として一家を支えねばならなかったものと察しられる。それにもかかわらず、不幸にも仲基は病弱だった。社会的活動といわれ得るほどのことは、ついになかった。というのは、一七四六年(延享三年)八月に、三十二歳でなくなったからである。彼の著述であるが、それについては、つぎの(二)および(三)で述べてみたい。

二 仲基の仏教批判(其の一)

『説蔽』という彼の著述が残っていないことは、まことに惜しまれる。それにしても「説蔽」とは、昔からのもろもろの学説の蔽を明らかにしたものとすれば、それはたくさんの学問の歴史批判でなくてはならない。彼は、彼の著述『翁の文』のなかでこういっている。「近頃の仁斎[伊藤仁斎] は、孟子のみ孔子血脈を得たるものにて、余他の説はみな邪説なりといひ、又徂徠は、孔子の道はすぐに先王の道にて、子思・孟子などはこれにもと戻れりなどいひしは、みな大なる見そこなひの間違ひたることどもなり、この始末を知らんと思はば、説蔽といふ文を見るべし」。これで明らかに知られるように、仲基は学問において、学問史から必然に出てくる学問の本質を把えることができていたのである。批判の精神はすでに徂徠や春台に芽ざしていたが、仲基において批判精神はぜんめん的に学問そのものの精神となってきていた。

仲基の第二の著述は『出定後語』であるが、これは、まことに秀抜な仏教批判なのである。仏教の概論のすばらしいものを企て、それを完成したのは、周知のように空海であるが、空海は体力と学問の精力とがともに具わった無類の学者だった。それでも仏教批判にはなり得なかった。病弱の仲基が、巨大な文献の一大集成である仏教を批判するという仕事は、いったいどうしてできたのであろう。彼は生家の事情からいって、あの夥しい仏教の文献(一切蔵経)の渉猟にはきっと便利であったであろう。伝えられるところでは、彼は家庭を出て旅にいた時期があって、京都の郊外の黄檗山蔵経の校合のために公けに雇われていた。もしこのような彼の経歴が歴史的に明瞭になり実証されるなら、一層彼における批判精神の発展の実情も掴み得られることであろう。しかし、とにかく彼の『出定後語』は、すばらしい仏教イデオロギーの批判を実際にしとげているのである。そして後に多くの仏教僧侶からこの本は仏教をへんてきしたものとして非難された。このことだけでも彼の批判の偉大さを証拠だてることができる。

仏教はひとつの哲学組織とみられる。したがって、そのうちに唯物論の思想との交渉のあることはいうまでもない。

仏教哲学そのものはその教理のうちに(たとえば倶舎論)「境」だとか「塵」だとか「極微」などの概念に出ているような、唯物論の思想に通ずる道をそのなかにいくつももっている。それにもかかわらず、教壇仏教としては、すなわち宗教イデオロギーとしては、唯物論への通路を塞いできたのである。もっともしかし仏教思想はそのいわゆる原始仏教いらいすべて教壇組織のかたちであったのではない。政治家たちのイデオロギーとしてとりあげられ、外から保護せられたとき、教壇組織を固めたのである。そうでない場合では、仏教はたしかに序論で述べたような性格の哲学であったのである。その場合にしても、空の思想は仏教思想の中枢をなすことに変りはない。それが教壇仏教のなかに現われた場合は、空の思想は現実逃避の理論となってくるのだった。

私たちは、ひとびとが仏教について小乗・大乗ということを言うのを知っている。仏陀の頃から大乗教と呼ばれる仏教がととのっていたとは今日誰も考えていない。仲基もまた大乗ということがはっきりしてきたのは仏陀が歿して五〇〇年だという説をとっている。空の思想が仏教全体を貫いているようになったのは仏滅五〇〇年以後だとされている。仲基はそうした空の思想を「空有の説」と呼んでいる。大乗仏教では、人々が実際に存在するとしている一切の事物をすべて空だと否定するようなやり方はとらない。宇宙間の一切の事物は有ともいえるが空ともいえる。そう主張する系統の仏教は「亦空亦有」の宗と呼ばれる。しかし亦空亦有という考え方は徹底しないと主張する系統の仏教もあった。その主張は空でもない有でもない、とするのが正しいという主張である。それは「非空非有」の宗と呼ばれた。私たちが仏教の経や論を読んでみると、非空非有の思想は到るところに見出される。仲基は、「空の思想も亦空亦有、非空非有を戦わすところにくれば、もうおしまいだ(蓋至此而極矣)、いよいよのところ実際的な意味はない(其実皆乏干実理<註1>)、儒教で人間の本来の性質について論議するのがこれに似ている、世子は性には善もあり悪もあるという、告子は性には善も不善もないという、孟子は性は善だという、荀子は性は悪だという、楊子は性は善と悪を混じているという、韓子は性は三つあるという、蘇子は性には善悪はないという、これらはつまりはすべて空虚な議論にすぎない」。彼は、このようにいって、果てしない論議のとるに足らないことを指摘している。「山や川や家、こうしたものがすべて空だというなら、物はすべてないのだから、空というものもあるわけではないから、それなら空といっても不空といってもいい、空だとか不空だとか、すべて人間が概念したのである。ほんとうのものはそのままでどうにもなってはいない(空不空。皆人所命。大道泛焉)。仏教者は、何ぞといえば、おもうこと(念)ですべてのものととりかえられるかのような言い方をする。たとえば、維摩は『一念、一切法を知る、これ道場』という。そうした言い方は誇大妄想としかいえない(是乃変幻張大之説)。道場は道場ではないか、それはもともとおも念うということと何のかかわりもない(固不与念性相関)、それはちょうど神道の人たちが高天原は精神だ(以高天原為心体)などというのと少しも変りはない<註2>。妄想にすぎない」。仲基はこのように鋭く批判しているのである。今日でもこうした誇大な空想を日本人はいつでも心のうちに用意している。一〇年前の戦争の頃は全国いたるところで仲基のいわゆる「変幻張大」が行われたのである。そして国民は悲惨な目にあったのである。

食わなくても腹がふくれる思いをする、着なくても暖い思いをする、という間違った精神主義に追い込まれたのである。人間が食うということは本能的で物質的である。仏教では食のそうした性質を巧みに思想的にとりあげて、四種類の食(四食)の概念をつくっている。このなかに、「念食」や「識食」というのがある。この二つは、もともと私たちの普通の食事のことではないのだが、念食とか識食とか呼ぶ以上、教壇仏教の人たちは仏教の禁欲主義と結びつけて大衆に対し政治的に都合のいい教説をつくりあげるのである。仲基はそういうところをとらえて批判している。「念食といったところで、つまりは心のなかで念うのではないか(念食乃意中所念)、識食といったところで意識のことではないか(識食乃意之所識)、こうしたものは実際の物を食べることではないではないか、食べるということを『張大』し幻想しているだけである。仏教では書冊にすきない経典そのものを仏のからだだとし、また舎利(仏の骨)だとするが、舎利は舎利であって、経典と何の関係があろう(舎利自舎利。固不与経巻相関)」と言っている。すばらしい批判である。

(1) 『出定後語』「空有」第十八節。

(2) 同上、第十一節。

三 仲基の仏教批判(其の二)

仲基は仏教を排斥したのではない。仏教を批判することで仏教の本質を明らかにしようとしたのである。批判においてしばしば峻烈のところがあるのは、仏教のなかの哲学的な思索や象徴による文学的な表現を理解するほどの力量をもたないで、経典のなかのことばだけにとらわれて、彼のいわゆる「変幻張大」の説に陥ち入るのを指摘し、排斥したのである。「仏道のくせは幻術なり」と、彼は、彼の著述『翁の文』のなかでいっている。

もともと幻想の力量ではインド人がもっともすぐれていた(インドの或る方面の数学の発達は、この力量に負うていると私は考える)。中国人はむしろ文字につけての形象や概念や生活化においてすぐれていて、幻想の能力はそれほどでない。日本人はインド人中国人のどの力量もその特長としていない。狭い島国であり、日本の人民たちは生活の実践上の工夫にエネルギーを消費し、その限定の範囲でインド人中国人の特長を模倣的にもっていただけである。だから、紡がれる幻想の糸の長さは短い。これは日本人において悲しいことである。次に文字をめぐるあらゆる技術と知力がまた浅薄である。すると、日本人の誇りはどこにあるか。仲基は「絞」だといっている。絞とはしぼることであり、圧縮していること、固定していることでなくてはならない。人の性質でいえぱ、ゆとりがなく、せっかちであることでなくてはならない。日本人の好きな直情径行は、まず「絞」の概念で理解されるのである。仲基は「竺人の幻に於ける、漢人の文に於ける、東人の絞に於ける、皆その俗然り<註(1)>」といっている。卓見である。私がここに仲基の日本人観を紹介した理由は、ほかでもない。日本人の性格は仮りに「絞」ということにその本質があるとするならば、そうした日本人のうちでマテリアリズムなる世界観がいかに芽ざすことが困難か、また、それが外から移植され受容される場合いかに困難かということを、考えてみたいからである。石浜純太郎が指摘しているように<註(2)>、『論語』(「陽貨篇」)は「直を好んで、学を好まぬのを、絞といふ」ように言い表わしているのである。唯物論哲学はもともとイデオロギーであって、学問と思想がのびやかに健全に発達する国でないと、発展しないものだということを、私たちは理解したいものと思っている。

仲基は「仏道のくせは幻術」、「儒道のくせは文辞」、というに対して、「神道のくせは神秘、秘伝、伝授にて、ただ物をかくすがそのくせなり」といっている。日本人は竹を割ったような性質、あけすけ、直情を好むが、それとともに秘を好む性向を根強くもっていると考えられる。仲基はまさにこの後者を衝いているのである。仲基は「秘」こそは偽の本だとして、排斥している。もし私たちが、ものをうしろ後に秘すくせがあることを日本の政治思想の歴史に求めたなら、少しも努力を要しないことであろう。富永仲基は、他の日本の学者たちと同様、「唯物論」を論議する何らの学問伝統のなかに立たなかったが、彼は私たちの注目をひく力を十分にそなえているのである。

註(1)『出定後語』「神通」第八の節。

(2) 『富永仲基』(創元選書)

底本】

三枝博音「日本の唯物論者」(英宝社・英宝選書)1954年6月30日初版)

その他、「科学図書館」所収の、PDF も適時参照した。

なお、底本中の、ふりがなは、ruby タグを用い、傍点は、太字表示の b タグ を用いた。