南總里見八犬傳第二輯卷之三第十五回

東都 曲亭主人 編次

——————————————————

「怨を報ひて番作君父の首級をかくす」「大塚番作」「にしごり頓二」「牡蛎崎小二郎」

金蓮寺に番作讐を擊つ

拈華庵に手束客を留む

前卷既に說訖る、伏姬富山へ入りにし比は、十六歲のときにして、長祿元年の秋なるべし。又金碗入道ヽ大坊は、嘉吉元年の秋、父孝吉が自殺せしとき、既に五歲になりければ、長祿二年富山にて、伏姬自殺の憂に係り、猛に出家入道して、躬を雲水に任しつゝ、斗藪行脚の首途せし、このとき廿二歲になりぬ。伏姬は年はつかに、十七にて身まかりたまへば、ヽ大坊はかの姬より、その年才五ッの兄なりけり。かくて長祿は三年にして、寬正にあらたまり、又六年にして、文正と改元せらる。さはれ元年のみにして、又應仁と改めらる。これも僅に二年にして、文明と改元ありけり。應仁の內亂治りて、戎馬の蹄、址を掃ひ、名のみなりける華の洛は、舊の春邊に立かへり、稍長閑やかになりぬるも、この比の事なれば、(文明五年春三月、宗全病て卒り。五月に至りて勝元も亦病て卒にき。こゝにおいてその徒の合戰、征せずして寢にけり。是を應仁の兵亂といふ)この年號のみ長久に、十八年まで續きけり。こゝに年序を僂れば、伏姬の事ありて、ヽ大が行脚の啓行せし、前卷長祿二年より、今文明の季年に至て、無慮二十餘年に及べり。この間に犬塚信乃が、未生已前の事を述。この卷亦復嘉吉に起て、文明の比に至れり。

後土御門天皇の御宇、常德院足利義尙公、將軍たりし、寬正文明の間かとよ、武藏國豐嶋郡、菅菰大塚の鄕界に、大塚番作一戍といふ武士の浪人ありけり。そが父匠作三戍は、鐮倉の管領、足利持氏の近習たり。永享十一年、持氏滅亡のとき、匠作は精悍しく、忠義の近臣と相謀りて、持氏のおん子、春王安王兩公達を護奉り、鐮倉を脫去て、下野國に赴き結城氏朝に請待せられて、主從その城に盾籠り、寄手の大軍を引うけて、防戰年を重ぬといへども、士卒の心一致して、撓む氣色はなかりしに、嘉吉元年四月十六日、嚴木五郞が反忠より、思ひかけなく攻破られて、大將氏朝父子はさらなり、躬方の諸將、恩顧の士卒、面もふらず衝て出、奮擊突戰時をうつして、ひとりも遣らず討死し、兩公達は生拘らる。

このとき大塚匠作は、今茲十六歲なりける、一子番作一戍を招きよせて、息つきあへずいひけるやう、「よるとし波の老が身に、生死の海は思ひかけず、百年千歲の後までもと、護册きし兩公達、御運微くまし〳〵て、防戰遂に合期せず、諸將擊れて城墎陷り、君辱められ給ふになん、臣たるものゝ死すべき時なり。さりとて汝は游悴なり。まだ仕ざる身にしあれば、こゝにて狗死すべきにあらず。曩に鐮倉を落しとき、汝が母と姉龜篠は、はつかなる由緣を求て、武藏國豐嶋なる、大塚に潛せおきつ。彼處は汝もしれるごとく、わが先祖の生國にて、則苗字の莊園なれども、今にしては名のみにて、すべて他人の有となれば、誰か渠等を養ふべき。これも亦不便の事也。汝は命ながらへて、大塚の鄕に赴き、父が最期のやうをも吿て、母に仕て孝を盡せ。然とてわれも

抑この一條の物語は、肇輯第一の卷端に說出したる、結城合戰落城のとき、里見季基遺訓して、嫡男義實を延せしと、是同日の事にして、彼は義に仗る、智勇の大將、此は誠忠譜第の近臣、官職素よりその差あり、言私に及ぶといへども、恩義の爲に身を殺し、その子のために訓をのこせし、こゝろは符節を合する如く、人の親たる慈み、おのづからなる誠なり。

卻說大塚番作は、「父の必死を外に見て、存命べくも思はねど、そを爭んも火急の折なり。志を立んとて、父の今果に物を思はせ、よしなき所行に時を移して、親も子も虜とならば、後悔其處に立がたし。一旦その意に任するとも、又せんすべのなからずやは」、とそのときにはや思念して、軈て城中を脫れ出、袖號を掻擲捨て、髮ふり紊して、面を隱し、敵兵にたち雜りて、兩公達のおん所在を、しのび〳〵に窺ひけり。いひあはさねど君を思ふ、心はおなじ父|匠作は、これも敵陣に紛れ入りて、縡の爲體を窺ふに、春王安王のおん胞兄弟は、管領淸方が從軍、長尾因幡介が手に生拘られ、軍散じて後に、鐮倉へと聞えしかば、匠作は、猶姿を變、容を窶して、先途を見んとする程に、五月十日あまりに及びて、淸方則、長尾因幡介を警固使とし、信濃介政康を副使とし、兩公達をあやしげなる、牢輿に乘たてまつりて、京都へぞ上せける。されば大塚匠作は、このときに又政康が、從卒になり濟して、陰ながら兩君のおん供し奉り、ともかくもして道中にて、竊とりまゐらせん、と豫て謀りし事ながら、宗徒の兵士二百餘騎、四面八方をうちかこみ、夜は通宵本陣に、笧火を燒明し、幾隊の火長、迭代に夜行して、露ばかりも由斷せざれば、匠作は思ふに似ず、千々に肺肝を摧くものから、絕てその隙なかりけり。

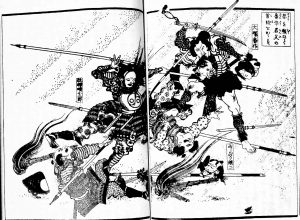

さるほどに兩公達は、五宿六宿と旅宿をかさねて、おなじ月の十六日に、靑野が原を過り給ふ。浩處に、京都將軍よりおん使あり、「兩公達を今さらに、都へは入れたてまつるな。路次にてはやく誅しまゐらせ、おん首級をのぼせよ」、と佶仰下されたり。長尾等これを承り、「さらば」とて美濃路なる、樽井の道場金蓮寺に、おん輿を扛入れさせ、その夜住持を戒師として、形のごとくとり行ひ、矢來の四面に笧火燒して、春王君安王君を、敷革の上に推のぼして、最期のよしを吿奉り、嘆息しつゝ退けば、住持は念珠揉鳴らし、間近く進みて叮嚀に、十念を授奉る。春王君は大人しく、安王君にうち對ひ、「囚れとなりしその日より、かゝるべしとはかねてぞしりぬ。思へば前月結城にて、氏朝をはじめとして、われらが爲に討死せし、いくその武士の初月忌に、周りあひつゝ同胞が、その日に死ぬるはせめてもの、罪滅しに侍るかし。かならずな欺き給ひそ」、となぐさめ給へばうち點頭、「西方とやら淨土とやらんに、父上母君まします、と人が誨て候へば、死してふたゝび亡親に、遭奉るものならば、何かは悲み侍るベき。さはれ冥土の路しらず、是のみ心ぼそく侍り。後れ給ふな」、「後れじ」、と迭に諫め激されて、騷ぎたる氣色なく、さゝやかなる掌をうち合し、はや目を閉て俟給へば、長尾が老黨牡蛎崎小二郞、錦織頓二、切鞆掛たる刃を引提て、おん後方にぞたちよする。これを見、これを聞あへず、長尾はさら也、政康等、「あな痛まし」、とばかりに、鼻うちかめば、雜兵まで、鎧の袖を濡しけり。況や人の後方にをりて、この爲體を見奉る、大塚匠作は聲を呑む、淚は泉の涌ごとく、胸潰れ腸斷れ、「某こゝに候」、と名吿ればこそあれ、名吿れぬ、主從三世の辭別、何といは木を恨るのみ、又せんすべもなきまゝに、憤然として思ふやう、「三面六腎あればとて、この期に及びて公達を、救ひ奉るべうもあらず。殉腹切らんは易けれども、せめて當座の讐敵、長尾を擊てわれ死ん。いな〳〵彼處は間遠也。もししそんじてはその詮なし。よし〳〵牡蛎崎錦織なり共、主君を害する怨はおなじ。這奴等なりとも討果して、いでや黃泉のおん鄕導、仕らん」と、肚裏に、尋思の臍を固めつゝ、刀の鞝舐濕して、西へ遶り、東に居なほり、やゝ近つかんとする程に、二人の大刀とり矢聲をかけて、晃かす刃の光に、憐むべし、兩公達の、御頭顱は磤と地に落たり。匠作「吐嗟」、と圍繞せし、警固の武士を踶踰て、矢來の內に跳入り、「兩公達のおん傅、大塚匠作こゝにあり。怨の刃受よや」、と怒の大音、名吿かけて、二尺九寸の大業物、拔手尖く錦織頓二が肩尖より乳の下まで、ばらりずんと斬仆せば、牡蛎崎小二郞大きに驚き、「原來癖者脫さじ」、と拿たる血刀閃し、遽しくふりかへる、匠作が右の腕、水も溜らず落斬し、弱るところを疊かけて、細頸發石とうち落せば、陣笠被たる一個の雜兵、群立さわぐ兵士を、推わけ掻わけ、飛ぶが如くに、矢來の內へ進入りて、兩公達のおん首級を、左手に髻爴よせ、匠作が首さへとりあげ、頭髻を口に楚と銜えて、片手なぐりに腰刀、ぬく手も見せず牡蛎崎を、乾竹割に砍伏たり。

現由斷大敵にて、事に熟たる長尾なれ共、名劒の奇特により、篝火さへに滅れしかば、癖者を得搦ず、剩春王安王のおん首級を奪ひとられ、面目を失ふものから、さてあるべきにあらざれば、京都へ使者をまゐらせて、且室町將軍へ、縡の趣を訴奉り、その夜より、八方へ部して、日每に番作が往方を索求れども、それぞとしるべきよすがもなく、徒に日を送るほどに、京都へまゐらせたる使者かへり來て、「御敎書也」とてとり出すを、因幡介恭しく受とりて、みなもろ共に拜見す。其略に、

春王安王が首級を奪ひとられし事、大かたならぬ越度なれども、既に誅果たれば、盜しものに益あるまじく、國家の爲に害あらず。よりて長尾因幡介が今度の軍功に換思食、その罪を宥らる。鐮倉へ罷下て、淸方に吿しらせ、殘黨穿鑿すべき者也。仍執達如件。

嘉吉元年五月十八日。 斯波義淳等奉る。

と讀あへず、長尾主從微笑して、はじめて安堵の思ひをなし、軈て兩公達のおん躯をとり斂め、擊れたる士卒の亡骸さへ、金蓮寺に葬果て、次の日樽井を發足し、鐮倉を投て還りけり。長尾等が事、この下に話なし。

案下某生再說、大塚番作は、必死の覺期も忠孝の誠を護らせ給ふなる、神明佛陀の冥助によりけん、からく一條の血路を開きて、金蓮寺を脫れ去、東を望て終夜、名をだもしらぬ山路にわけ入り、樵夫のかよふ細道を、たどる〳〵天を明しつ、次の日も猶憩はで、只管に走る程に、十七日の黃昏には、吉蘇の御坂のこなたなる、夜長嶽の麓に出たり。この行程を數ふれば、樽井より廿餘里、三十里に庶かるべし。「こゝまで追人はかゝらじ」、と思へば忽地心放みて、手足の疼痛酷し。こゝにわが身を見かへれば、淺痍なれども五六个所、鮮血は衣を浸すが如し。加以昨夜より、飮ず食はで走りにければ、心神倶にいたく疲勞れて、一步も運しがたきものから、志を激して、道次に立も息はず、君父の元を隱さんとて、苦痛を忍びて彼此と、便宜の墓所を求るに、この處は里遠き、山ふところにして雲近く、峯は翠に水皓かり。向上れば靑壁、刀して削れるごとく、直下せば碧潭、鑿もて穿るに似たり。目に視る佳景なきにあらねど、物思ふ身は心もとまらず、颯々たる松風は、追來る敵の聲かと疑ひ、喃々たる鳥語は、憂を慰む友としならず。とかくする程に山路より、山道にけふもくらしつゝ、十七日の月の影、山の端に升る比、樹垣ふかく締遶したる、白屋のほとりに來にけり。庭門の諸折戶は、半扇朽失せて、荒たきまゝの孤館なり。「今宵はこゝに足を休めて、一碗の粮をも乞め」、と思へば庭に進み入りて、月を燭に、と見かう見れば、こゝなん一宇の田舍道場にて、持佛堂とおぼしき檐に、檜の輪板を額にして、「拈華庵」の三字を掛たり。それすら漏雨に磨滅して、幽にぞ讀れたる。其處よりこなたは墓所にして、石卵塔あまたあり。番作つく〳〵思ふやう、「君父の頭顱を瘞んに、こは究竟の處なれども、明々地に由を吿なば、おそれてかならずうけ引べからず。奄主にはしらせずして、葬り果て後にこそ、宿を乞め」、と深念して、足を翹、潛びやかに、あちこちをさし覗けば、持佛堂の簀子の下に、一挺の鍤さへあり。「よき物獲つ」、と引出し、肩にうち掛つゝ墓所に赴き、さて處何にか葬ん、と左邊右邊を見かへれば、新葬とおぼしくて、石を居ざる一座の塚あり。このほとりの壤やわらかにて、掘發すに便りよければ、この新葬と推竝べて、思ふまゝに穴を掘り、三頭を深く埋めて、舊の如くに壤を掞ひ、跪きて合掌し、念じ果て身を起し、鍤さへ簀子のしたへ返すに、裡面には人のありやなしや、「誰」と咎る聲もせず。かくて庖湢の方に立より、ほと〳〵と戶を敲きて、「喃この菴主に物申さん。これは山路に日をくらして、餓つかれたる行人なり。素より慈善をあるじとし給ふ、道場とこそ見奉れ。今宵をあかさせ給ひね」、といひかけて戶を推開けば、菴主とおぼしきものはをらで、思ひがけなき一個の女子、その年は可二八、鄙にはあれど臈闌て、露を含る野の花の、匂こぼるゝ風情にて、獨孤燈にさし對ひ、人まちわびたるおもゝちなるが、今番作が呼門あへず、戶を推開て進み入る、その爲體の異なるに、駭きおそれて應答はえせず。こなたも呆れてうち目戍れば、女子はいとゞ堪ずやありけん、衝と立て納戶のかたへ、避んとするを番作は、遽しく喚とゞめ、「女中さのみな駭き給ひそ。われは山客夜盜にあらず。きのふ如此々々のところにて、親の仇人を擊果し、更に仇人の援刀を、殺脫て來つるもの也。さればきのふの侭にして、餓勞れてゆくことかなはず。一碗の飯を惠みて、宿を許し給はらば、是再生の洪恩なり。吾つゆばかりも野心なし。疑ひを釋給へかし」、といひ諭しつゝ腰刀を、右手に取て後方に推遣り、簀子の上に進登れば、件の女子はおそる〳〵、行燈の燈口さし向て、番作が形容を、つく〳〵と見て歎息し、「尙年少き方ざまの、讐を擊給ふなる、途の難義を救ひあへず、只一碗の糧を惜て、强顏款待べうはあらねど、こゝはわらはが宿所に侍らず。見給ふごとく道場なり。固より田舍の事なれば、菴主の外に戍る人なし。嚮にわらはは亡親の墓參りして侍りしを、菴主の法師に喚とめられ、『よくこそ來つれ。かゝる事にて、貧道は大井の鄕までゆく也。黃昏にはかへり來なん。しばしが程ぞ、留守してよ』、といはるゝに固辭がたくて、趾あづかりて悔しくも、今か〳〵、と俟ほどに、日ははや暮てしかすがに、捨てかへるに還られず、せんすべもなく侍るかし。かゝれば飯はありながら、わらはがこゝろに任せがたし」、といふを番作聞あへず、「いはるゝところ理りなれども、菴主の還るをまたんとて、轍鮒の窮を救はれずは、われはや枯魚の市に售れん。人を救ふは出家の本願、菴主に斷り給はずとも、何かはさまで咎らるべき。もしかへり來てうち腹たち、物吝みしておん身を叱らば、某よろしくいひ釋べし。枉て餓渴を救ひ給へ」、と乞求るに、推辭かたく、山折敷に麻布帛うち掛たる、菴主の碗をそがまゝに、番作がほとりにすえて、山檜に藤箍せし、飯櫃を引よせて、堆高く盛ていだす、乾菜まじりの麁麥も、時にとりては美味珍膳、皿に鹽盈玉味噌は、わが口濡すはしやすめ、櫃の粮食竭るまで、愉く食し畢りて、歡しきよしを述、膳おし遣れば、をうな子は、とり納めて、「やよ客人、餓渴は救ひまゐらせたり。菴の留守にわかきどちが、もろ共に今宵を曉さば、人の疑ひをいかにせん。とく〳〵出てゆき給へ」、と强面いふを耳にもかけず、袖まきあげて臂さし伸、「これ見給へかくの如く、數个所の金瘡あるものが、ひとつ臥房に寢たればとて、何事をかせらるべき。その疑ひは人にぞよらん。枉て一宿曉さし給へ。餓たる腹を繕ひては、今一トしほに疲勞を覺て、一步もゆきがたし。夏の夜なれば短くて、初夜すぎたれば程もなく、奄主は還り給ひなん。枉て一宿曉さし給へ」、と他叓なくいはれて是さへに、推辭かねつゝ歎息し、「さても便なき所爲ながら、わらはとてあるじならねば、此うへはともかくも、おん身がこゝろに任せ給へ。しかはあれども山寺なれば、客殿といふものもなし。枕見つけて本尊の御まへに今宵を曉し給へ。山里のとり得には、蚤蚊は絕てをらぬかし」、といふに番作うちほゝ笑み、「理なく宿を乞得たる、歡しさはなか〳〵に、短き言葉に盡しかたし。誠に女中の賜もの也。ゆるし給へ」、といひかけて、やうやくに立あがれば、女子は軈て指燭して、「これもてゆきね」、とさし出すを、「忝し」、と右手にとり、左手に隔亮推ひらきて、持佛堂へぞ寢にゆきぬ。