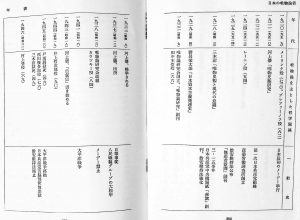

◎ シェイクスピア・坪内逍遥訳「リア王」(06) 第四幕

リヤ王:第四幕 第一場

——————————————————————————-

第四幕

第一場 荒野

やはりベドラムの狂人乞食に假裝したまゝでエドガーが出る。

エドガ

斯うして、輕蔑まれてるのを知ってゐるのはまだましだ、 始終口先きで欺されて、さげすまれてゐるよりは。運命に見棄てられて、一等惡い、沈みき切った境遇にゐるてィのは、 早晩浮き上る望みこそあれ、何も恐ろしいことはない。およそ情けないのは、 此上もない善い境遇からの變轉だ。悲哀極れば悦來る。 して見りゃァ、此そっけない、空な風めも、今の我が身にゃ良い友逹だ。汝に吹き飛されて、 こんな最惡の境遇に墮ちたものゝ、何一つ汝の世話にならんのだから、氣樂だ。……や、だれか來た!

グロースターが、一老人に手を引かれて、出る。

お父さんぢゃないか、見すぼらしい姿で、手を引かれて?……おゝ、人生よ、人生よ、人生よ! 思ひがけない轉變に遭ふて世を厭ふ心を起せばこそだが、でなきゃ、誰れも甘んじちゃァ老衰すまいわい。

老人

おゝ、お殿さま、手前は御先代さま以來、八年間、御配下に住んでをりましたのです。

グロー

去ってくれ、あッちへ去ってくれ、どうか歸ってくれ。助けてくれても、 わしの爲には何もならん。汝の難儀になるわ。

老人

でも、お行手がお分りになりますまい。

グロー

行手とてもない。それゆゑ目は要らん。目の見えた時分には折々蹉躓いた。 生中有れば油斷の種ぢゃ、無いはうが得ぢゃ。……おゝ、憫然なエドガー、 欺かれた父が怒りの餌食となったエドガーよ、息のうちにもう一度そなたの身に觸れることが出來たなら、 亡うした眼を取戻したともいはうに!

老人

(エドガーに)おい~!だれぢゃ、そこにゐるのは?

エドガ

(傍白)おゝ、神よ!「今が一等惡い境遇だ」なんぞとは容易に言へるもんぢゃァない。 前よりも境遇が惡くなった。

老人

ありゃ狂人乞食のトムめぢゃ。

エドガ

(傍白)もっと惡い目に遭ふかも知れない。「こりゃ一等惡い境遇だ」と口で言ひ得る間は、 まだ~一等わるいのぢゃァない。

老人

(エドガーに)やい、おのしは何處へ往く?

グロー

乞食か?

老人

乞食で狂人なのでござります。

グロー

幾らか正氣でなうては乞食は出來ん筈ぢゃ。此間の暴風雨の晩に、ちょうどそんな奴に逢ふた。 それを見て予は、人間をば蟲螻ぢゃと思ふた。其時倅の事が念頭に浮んだ。 なれども、其折には、心がまだ釋けてをらなんだれど、其後いろ~と聞き及んだ。 あゝ、あの虻や蜻蛉を惡戲少年が扱ふやうに、吾々人間をば神さまが扱はっしゃる。 神はお慰み半分に人間をお殺しなさる。

エドガ

(傍白)如何して如是事になったのだらう?あゝ、辛や~、悲しい最中に阿呆の眞似をせねばならんとは! 自分にも氣の毒、他人にも氣の毒だ。……旦那さん、ごきげんよう!

グロー

裸體の奴か?

老人

さやうでござります。。

グロー

なりゃ、おのしはもう歸ってくれ。若し尚ほわしの爲に一里か二里ドーワ゛ー街道を後追ふて來てくれる深切があるなら、 其裸蟲に、何か著る物をば持って來て遣ってくれ、わしは此奴を手引に頼まうと思ふから。

老人

あゝ、貴下さま、此奴は狂人でござります。

グロー

それが惡世の然らしむる所ぢゃ、狂人が盲者の手を引く。吩咐けた通りにせい。 それが否ならば勝手にするがよい。とにかく、歸ってくれ。

老人

手元にござりまする最ち良い著る物を持って來てやりませう。 手前の身は如何なりませうと關ひませぬ。

老人入る。

グロー

やい、裸體の男。

エドガ

トムは寒うござります。……(傍白)もう假裝し切れなくなった。

グロー

これ、こゝへ來い。

エドガ

(傍白)でも假裝さんければならん。……(グロースターに)貴下のお目から、あゝ、血が出ます。

グロー

おのしはドーワ゛ーへ往く路を知ってをるか?

エドガ

階段も、大木戸も、馬道も、人道も、みんな知っとります。 惡魔がおどかしゃァがったんで、トムの智慧は悉皆なくなッちまった。 用心さっしゃい、お歴々の息子さん、惡魔にとッつかれんやうに! あはれなトムには、惡魔が五頭まで一しょに取ッ附きをりました。 淫亂はオービヂカット、その次ぎは唖の魔王ホッビヂダンス、盜賊根性はマフー、 人殺しはモードー、變妙來な面附をする癖はフリッバーヂビット。 其奴が其後腰元衆や女中衆に取ッ附きました。 だから、旦那、御用心なさいまし!

グロー

こりゃ此財布を取れ、天の處罰を受けた爲に、あらゆる他の苦痛を怨む心もなうなった奴。 俺の不幸がおのしの幸福になるわい。あゝ、神々よ、常に斯樣にお扱ひ下されい! 世の富有な、暖衣飽食の徒輩……天の定法を侮り、 其身に感ぜぬゆゑに貧困の困苦を見ようともせざる徒輩をして、 速かに天の力を感ぜしめたまへ。さすれば、分配によって過剩のを滅して、 各人こと~゛く物足ることにならう。……(エドガーに)ドーワ゛ーを存じてをるか?

エドガ

知っとります。

グロー

彼處に絶壁がある、 岩で取限られた海の中央へ高く聳え覗き込むやうになってゐる絶壁がある。 つい、あの縁際まで案内してくれ、 すれば、予の身邊にある有價の物をおのしに與して、 今の不幸を救ふて遣る。あそこから先きは、案内は要らん。

エドガ

手を借さっしゃい。トムが案内するから。

二人とも入る。

“読書ざんまいよせい(074)” の続きを読む