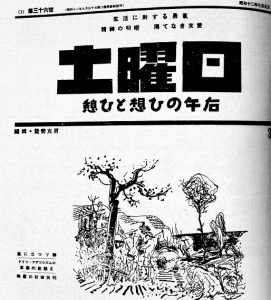

◎行動の隅々から縄張根性を取払はう 『土曜日』33号、1937年5月20日

[編者注]馬場俊明「中井正一伝説―二十一の肖像による誘惑」ポット出版(画像はその表紙)では、次の投稿も中井正一の筆によるものと推定するので掲載することにした。

上海もマニラも入ると云ふ数百円もするラヂオで何を聞いてゐるかとかと言えば、相変らずチョンガリ節を聞いてゐるのでは、真空管もたよりないことであらう。

人々の知脳をしぼつた近代装置をつくしたジュラルミン建築の中で、終日パチリパチリと将棋の音がしてゐるのも、何だかすまん様な風景である。

まあまあそんなに云はんでも……と、文化全体が、うなされてゐる夢の中の、胸に置かれた手の重さの様に、何うすることもできない様な重いものゝ中で呻いてゐる様な気がする。

この光景は、文化の立後れの国ほど強く、日本などの様に、契機が跛行し、封建的なものが残つてゐる国では、一番強く感ぜられるのである。

重役が俳句をやつてゐると、高層建築と、その機構全体をあげて俳句的にならうと焦つて曲んでゐる。俳句を味つてゐるのではない。へつらひを競つてゐるのである。

かゝることが、唾棄すべきことであることは勿論であり、人々はそれに気がついて、本気でやつてゐる連中を軽蔑し、自分は要領よくすりぬける術を心得てゐると思つてゐる。

しかし、この封建残滓に気がついてゐる人々の行動の隅に、まだまだ、拭ひきれずに残つてゐる臭ひがある。

批判の仮面をもつて出てきたり、党派の姿をもつてあらはれたりするけれども、もう一枚の薄皮をめくれば、やはり、身分根性、或は身内根性、即ち縄張り根性のすがたをもつた封建残滓物が、行動のほんのキッカケに残つて臭ふものである。

例えば論争が、お互に笑ひをふくみながら、文化の名に於て、飽くまで峻厳に明朗に行はれることは、ほんとうに言易くして行ひがたいのである。いつの間にか対立となり、その系統を辿つて、身分もでき、縄張りともなるのである。

それは知識人と勤労者間にも起こることであり、それこそが、文化を常に決定的に立後れさす原因ともなるのである。

現下の情勢で決定的に警戒すべきは、行動を細心に用意しない批判である。そしてそれが封建残存物と混じて、「話せば判る」ことを「話しても判らない」ものに凝固することを極めて注意すべきである。

こんな気持が残つてゐる限り、何をしてゐても、何んな高い文化に関係してゐても、髷をつけ刀をぶつ込んで眼をむき合つてゐるのである。チョンガリ節をならしてゐる真空管と大して変らないのである。

[編者注]本編をもって、「土曜日」巻頭言の掲載は終了である。