南總里見八犬傳卷之五第十回

東都 曲亭主人 編次

——————————————————

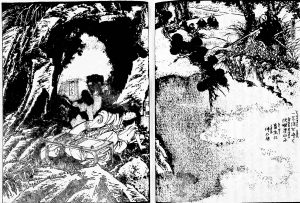

「一言信を守て伏姫深山に畜生に伴はる」「金まり大すけ」「伏姫」「やつふさ」

禁を犯して孝德一婦人を失ふ

腹を裂て伏姬八犬子を走らす

義實の夫人五十子は、八房が爲體を、人の吿るに驚きて、裳を褰て遽しく、伏姬のをはします、子舍へはや來給ひしが、と見れば處陜までに、侍女們は戶口にをり、治部殿[義實をいう]もをはしませば、姬には恙なきものから、親子が中に犬を置て、問答の最中也。言の葉の果るまでとて、竊聞しつゝ潸然と、うち泣てゐましけり。とはしらずして侍女們は、出てゆく犬におそれて、おもはず左右へひらきしかば、交加の路やゝあきて、躱れ果べうもあらざれば、走り入りつゝ姬うへの、ほとりへ撲地と伏沈み、聲を惜ず泣給へば、義實は愧らひて、うち見たるのみ物宣はず。伏姬は母の背を、拊おろし、又撫おろし、「緣由を聞召せし欤。おん心持はいかにぞや」、と慰られて、母うへは、頭を擡て淚を拭ひ、「聞ずはいかで歎をせん。喃伏姬、よにも怜悧くましませば、殿の御諚に表裏なく、賞罰の道直かれとて、名を汚し、身を捨給ふ。そは父うへに孝行なり共、情に悖り、俗に背なば、誰かはこれを譽侍る。凡生とし括るもの、二親ならぬもあらざるに、母が歎きをおもはずや。さりとては心つよし。幼稚ときの多病なる、母の苦勞をやうやくに、昔かたりになすまでに、生育給へば又更に、見增す標緻は、月も花も、及ばぬものをいかなれば、われからその身を贄にして、悔しとだにもおぼさぬは、あやにまつはる物の怪の、しうねき所爲に侍るべし。やよ覺給へ、覺給へ。年來念ずる神の加護、佛の利益もなき世欤」と、諭しつ泣つ、いとせめて、くり返し給ふ母の慈悲に、伏姬は堪かねし、淚を袖に推包み、「しか宣へば不孝の罪、おもきが上になほ重し。親の歎きもかへりみず、なき後までも名を汚す、それ哀まぬに侍らねど、命運の致す所、寔に脫れぬ業因と、思ひ決めて侍るなる。これ臠せ」、と左手に掛たる、珠數さや〳〵と右手に取り、「わらはが幼稚かりしとき、役行者の化現とやらん、あやしき翁がとらせしとて、賜りしより身を放さぬ、この水晶の念珠には、數とりの玉に文字ありて、仁義禮智忠信孝悌と讀れたる。この文字は彫るにあらず、又漆して書るに侍らず、自然と生じ見はれけん、年來日來手に觸たれども、磨滅ることなかりしに、景連が滅びしとき、ゆくりなく見侍れば、仁義の八字は蹟なくなりて、異なる文字になり侍り。この比よりぞ八房が、わらはに懸想し侍るになん。これ將一ッの不思議なる。過世に定る業報欤、と欺くはきのふけふのみならず、その期を俟たで死ばや、と思ひしはいくそ遍、手には刃をとりながら、否この世にして惡業を、滅し得ずは、後の世に、浮むよすがはいつ迄も、あらしの山にちる花の、みのなる果を、神と親とに、任せんものを、と形なき、浮世の秋にあひ侍り。これらのよしをかしこくも、曉り給はゞおん恨も、忽地散てなか〳〵に、思ひ絕させ給はなん。さても十あまり七年の、おん慈愛を他にせる、子は子にあらず前世の、怨敵ならめ、と思食て、今目前に恩義を絕、御勘當なし給はらば、身ひとつに受る恥辱は又、生れ來ん世の爲也、と墓なく賴む彌陀西方、佛の御手の絲薄、尾花が下に身をば置とも、竟に惡業消滅せば、後やすく果侍らん。只願しきはこの事のみ。是見て許させ給ひね」、とさしよせ給ふ珠數の上に、玉なす淚數そひて、いづれ百八|煩惱の、迷ひは解ぬ母君は、疑しげに顏うち熟視、「さまでよしある事ならば、初より如此々々、と親にはなどて吿給はぬ。什麼その珠數に顯れしは、いかなる文字ぞ」、と問給へば、義實「此へ」、と取よして、うち返し〳〵、つく〴〵と見て嘆息し、「五十子思ひ絕給へ。仁義禮智の文字は消て、顯れたるは如是畜生、發菩提心の八字なり。是によりて又思ふに、八行五常は人にあり、菩提心は一切衆生、人畜ともにあらざるなし。かゝれば姬が業因も、今畜生に導れて、菩提の道へわけ入らば、後の世さこそやすからめ。寔に貧賤榮辱は、人おの〳〵その果あり。姬が三五の春の比より、鄰國の武士はさら也、彼此の大小名、或は身の爲、子の爲に、婚緣を募來したる、幾人といふ事をしらねど、われは一切承引ず。今茲は金碗大輔を、東條の城主にして、伏姬を妻せて、功ありながら賞を辭し、自殺したる、孝吉に、酬ばや、と思ひつゝ、言過失て畜生に、愛女を許すも、業なり因なり。五十子は義實を、うらめしとのみ思ひ給はん。只この珠數の文字を見て、みづから覺り給ひね」、と叮嚀に慰めて、說あかし給へども、晴ぬは袖の雨催ひ、聲曇らして泣給ふ。

かくてあるべきことならねば、伏姬は今宵出んと、その准備をぞいそがし給ふ。しかれども「生てよに、かへり來んこと思ひもかけず。只この侭に」と宣ひて、玉掻頭とり捨て、白小袖のみ襲被て、件の珠數を衣領に掛、料紙一具と法華經一部、外には物を持せ給はず、おん送りの從者トモヒトなども、かたく辭ひて倶し給はず。「まだ何處とはしらねども、八房がゆく隨意、いゆきて留る所こそ、わが死どころなるべけれ。彼もしこゝを立も去らずは、今宵を過さぬ、命ぞ」、と思ひ決めて出給ふ、時はや黃昏近かるべし。さればおん母五十子は、いとゞ別の惜ければ、立まくし給ふ袂を掖とめ、哽かへりつゝ泣給へば、年來使れ奉る、侍女們も是首彼首に、泣倒れ伏沈み、物の要には立ものなし。

さる程に伏姬は、共に消なん露霜に、袖ぬらさじ、と村肝の、こゝろつよげに母君を、慰めて別を吿、侍女們に送られて、外面へ出給へば、日ははや暮て後園の、樹間漏る月さやかなり。既にして八房は、緣頬の下にをり、姬うへの出させ給ふを、已前よりこゝに待なるべし。當下姬は彼犬の、ほとり近くうち對ひ、「やよ八房欤、うけたまはれ。人に貴賤の差別あり。婚緣はその分に隨ひ、みな類をもて友とせり。かゝれば下の下ざまなる、穢多乞兒といふといへども、畜生を良人とし、妻とせらるゝ例を聞ず。況てや吾儕は國主の女兒、平人の婦となるべからず。さるを今畜生に、身を棄、命をとらする事、前世の業報欤。倂嚴君の、御諚重きによつて也。これらのよしを辨へず、情欲を遂んとならば、わが懷劍こゝにあり。汝を殺して自害せん。又一旦の義を以、偏に吾儕を伴ふとも、人畜異類の境界を辨へ、戀慕の欲を斷ならば、汝は則わが爲に、菩提の鄕導人なるべし。然るときは汝が隨意、何地までも伴れん。いかにやいかに」、と懷劍を、逆手に取て問詰給へば、犬はこゝろを得たりけん、いとうれはしきおもゝちなりしが、忽地に頭を擧、姬うへを見て長吠して、蒼天をうち仰ぎ、誓ふが如き形勢に、伏姬は刃をおさめ、「しからば出よ」、と宣へば、八房は先に立て、折戶、中門、西の門、うち踰うち越ゆく程に、姬はそが後に跟て、徐に步行せ給ふにぞ、跡には母君女房達が、よゝとなく聲聞えつゝ、義實も遠外に、霎時目送り給ひける。彼昭君が胡國に嫁りし、恨にもいやまして、いともあやしき別離の情、あはれといふも疎なるべし。

扠も伏姬は、豫て送りの從者を、かたく辭せ給ひしかども、義實も五十子も、「路次の程心もとなし。見えかくれに見て來よ」とて、蜑崎十郞輝武に、壯士夥屬させ給ひて、竊に遣し給ひけり。件の蜑崎輝武は、原東條の鄕士也。曩に杉倉氏元が手に屬て、麻呂信時が頸取てまゐらせたる、軍功を賞せられ、瀧田へ召れて、義實の、ほとり近く使れて、はや年來になりしかば、義實これを擇出して、倶には立せ給ひし也。さる程に輝武は、馬にうち跨、夥兵を將て、一町許後れつゝ、おん跡を跟てゆくに、八房は瀧田の城を、出はなるゝとそが侭に、姬を背中に乘せまゐらせ、府中のかたへ走る事、飛鳥よりもなほはやかり。輝武は後れじ、と頻に馬に鞭を當、夥兵等は喘々、汗もしとゝに追ふ程に、はや幾の道を來て、犬懸の里に至れば、夥兵等は遙に後れて、輝武に從ふもの、一兩人には過ざれども、馬は逸物乘人は達者、いかで往方を失はじとて、終夜走りつゝ、來ともしらずその曉がたに、富山の奧へわけ入りつ。 抑富山は安房國、第一の高峯にて、伊與嶽と伯仲す。その巓に攀登れば、那古洲崎七浦に、浪のよるさへ見ゆるといふ。山中すべて人家なく、巨樹枝を垂れていと暗く、荊棘樵夫の道を埋て、苔滑に、霧深し。かくて十郞輝武は、山路に馬を乘倒して、われと夥兵と僅に二人ン、息吻あへず攀登る、山又山に雲おさまりて、迥に彼方を向上れば、伏姬は經を背負、料紙硯を膝に乘て、八房が脊に尻を掛、はや谷川をうちわたして、なほ山ふかく入り給ふ。輝武等は辛じて、川のほとりに來にけれども、水ふかく、流れはやくて、わたすべうもあらざンめり。「はる〳〵來つる甲斐もなく、川一條に禁られて、おん往方を見究ず、こゝよりかへることやある。瀨踏をせん」、と輝武は、遽しくをり立て、杖をちからに涉しもあへず、橫ざまに推倒されて、一聲「苦」と叫びつゝ、石に頭をうち碎れ、漲りおとす水のまに〳〵、骸もとゞめずなりにけり。

扠も蜑崎輝武は、海邊に人となりて、水煉の達者なりしに、斯墓なくも流されたる、これさへに怪しとて、夥兵は坐に舌を掉ひて、軈て麓へ立かへり、後れたるもの諸ともに、次の日の夜をこめて、瀧田の城へかへり參り、縡の趣をまうしてければ、義實委細に聞召て、再て人を遣し給はず、只國中へ徇しらして、「樵夫炭燒の翁といふとも、富山へ登ることを許さず。もし彼山へ入るものあらば、必死刑に行ん」とて、嚴重に掟させ、又蜑崎輝武が、枉死をふかく悼おぼして、その子どもを召出し、形のごとくぞ使せ給ふ。かゝりけれども五十子は、伏姬の事とにかくに、日にまして忘れかたければ、「行者の石窟へ代參」といひこしらへ、月每に老女等を、竊に富山へ遣して、彼おん所在をたづねさせ、安否をしらまく思ひ給へど、蜑崎輝武が推ながされたる、彼山川よりあなたへは、おそれて涉すものもなし。固より川の向ひには、常に雲霧立こめて、見渡よしもなかりしかば、老女等はいたつらに、ゆきてはかへるとし波や、早期月になりにけり。

不題金碗大輔孝德は、曩に安西景連に出拔れて、敵はや瀧田を圍むをしらず、僅に曉りて走還る、途に訥平等に追とめられて、多勢を敵手に血戰し、從者等は皆擊せたれども、わが身ひとつは虎口を脫れて、やうやく瀧田へ立かへるに、安西が大軍充滿て、はや攻圍む最中なれば、城に入ること竟にかなはず。せめて堀內貞行に、一臂の力を勠せんとて、東條へ走りゆくに、彼處も蕪戶訥平等が、大軍に圍れて、籠中の鳥に異ならねば、輒く城へ入るべうもあらず。「かくぞとしらば瀧田にて、一騎なりとも敵を擊とり、城の橋を枕にして、討死をすべかりしに、今は悔どもその甲斐なし。大事のおん使を爲損じで、剩主君の先途に得立ず。よしや兩城の圍釋て、君恙なくましますとも、そのとき何の面目ありて、見參に入らるべき。蕪戶が陣へかけ入て、戰死せん」、と只管に、早るをみづから推鎭めて、やゝ思ひかへすやう、「わが身ひとつをもて、數百騎なる、敵軍へかけ向はゞ、鷄卵をもて石を壓す、それよりもなほ墓なき所行也。命を捨ても敵に損なく、躬方に益なき事なれば、是彼以不忠なるべし。兩城素より兵粮乏し。鐮倉へ推參して、成氏朝臣へ急を吿、援兵を乞催して、敵を拂ひ、厄を釋ば、わが悞を申ス寬る、因がもこれにますものあらじ。速に鐮倉へ、赴ばや」、と尋思しつ、白濱より便舩して、日ならず管領の御所へ參着し、義實の使者と稱して、來由を說、急を吿、をさ〳〵救ひを乞まうせども、義實の書翰なければ、狐疑せられて事整ず、又いたづらに日を過す。甲斐なく安房へ立かへれば、景連ははや滅びて、一國既に平均せり。「あな歡し」、と思ふにも、いよ〳〵歸參の便はなし。さりとて今さら腹も切られず、「時節を俟てこの條の、懈怠を勸解奉らん。それまでの隱宅に」とて、舊里なれば上總なる、天羽の關村へ赴て、外祖一作が親族なる、百姓某甲が家に身を寓せ、一年あまりをる程に、伏姬の事仄に聞えて、「八房の犬に伴れ、富山の奧へ入り給ひしより、安危存亡定かならず。この故に母君は、おん物思ひ日にそひて、長き病着に臥給ふ」、と吿るものありしかば、大輔聞てうち驚き、「君失言給ふとも、正しく貴人の息女として、畜生に伴れ、こゝらの人の口の外に、かゝり給ふはいと朽をし。件の犬に靈憑て、神道を得たり共、擊にかたきことやある。われ彼山にわけ登り、八房の犬を殺して、姬君を倶し奉り、瀧田へかへし入れ奉らば、賠話ずともわが先非を、ゆるされん事疑ひなし」、とこゝろひとつに尋思しつ、扠宿のあるじには、「心願ありて社參す」、と實しやかにいひこしらへ、竊に安房へ立かへりて、准備の鳥銃引提つゝ、富山の奧にわけ入りて、伏姬のおん所在を、其處か是處かと索れば、山路に暮し、山路に明して、五六日を經る程に、靄ふかき谷川の、向ひに人はをるかとおぼし。「すはや」と騷ぐ胸を鎭めて、水際についゐてつく〳〵と、聞ば女子の經讀む聲、いとも幽に聞えけり。

作者云。この段八大士の起るべき、所以ををさ〳〵演記して、肇集五卷の尾と定め、既に首卷に十回の題目を載るといへども、思ふにまして物語は、なが〳〵しくなりしかば、卷の張數はや盈て、今この段を卒るによしなし。さは卷數に定めあり又張數にも限りあり。每編これを過すときは、賣買に便宜ならずといふ、書肆が好み推辭がたし。よりて餘稿は卷を更て、明年かならず嗣出さん。大約こゝに演る所は、この小說の發端のみ。これより下は八犬士の、やゝ世に出べき事に及べり。この後又年を歷て、八子八方に出生し、聚散時あり、約束ありて、竟の里見の家臣となる、八人の列傳は、前後あり長短あるべし。まだ其處までは攷果さず。年をかさね、卷をかさねて、全本となさん事、曩に豫が著したる、弓張月の如くなるべし。閱者幸に察せよ。時に文化甲戌の秋九月十七日、鳥の屋に毫を閣く。