南總里見八犬傳卷之二 第三回

東都 曲亭主人 編次

——————————————————

景連信時暗に義實を阻む

氏元貞行厄に館山に從ふ

卻說安西三郞大夫景連は、近習のものゝ吿るを聞て、結城の落人里見義實、主從三人水行より、こゝに來れる縡の趣、大かたは猜しながら、後難はかりかたければ、速には回答せず、麻呂信時を見かへりて、「如此々々の事になん。何かと思ひ給ふやらん」、と問を信時聞あへず、「里見は名ある源氏なれども、こゝには緣も好もなし。無二の持氏がたなれば、結城氏朝に荷擔れ、籠城三年に及ぶものから、京鐮倉を敵に受ては、命を豫てなきものと、思ふべき事なるに、落城の日に及て、親の擊るゝをも見かへらず、阿容々々と迯かくれ、こゝらわたりへ流浪たる、とるよしもなき白徒に、なでふ對面し給ふべき。とく追退け給ひね」、と爪彈をして說諭せば、景連且く頭を傾け、「某もさは思へども、用ふべきよしなきにあらず。彼等は三年籠城して、戰には熟たるもの也。義實年なほわかしといふとも、數萬の敵軍を殺脫ずは、いかにしてこゝまで來べき。召入れて對面し、その剛臆を試みて、使ふべきものならば、定包を討一方の、大將を得たりとせん欤。又使ふべきものならずは、追退るまでもなし。立地に刺殺して、後の禍を禳ひなん。この議はいかに」、と密語ば、信時しば〳〵うち點頭、「微妙はかり給ひにけり。某も對面すべきに、准備し給へ」、といそがせば、景連猛に老黨を召よして、箇樣々々と說示し、武藝力量兼備たる、壯士等に謀を傳させ、只管にいそがし立れば、信時も又、倶したる、家臣等を召のぼして、その縡のこゝろを得させ、あるじ景連もろ共に、客房にぞ出たりける。その縡の爲體、をさ〳〵武を張り、威をかゞやかして、安西が家臣廿人、麻呂が從者十餘人、僉いかめしき打扮して、二帶に居ながれつゝ、飾立たる數張の弓弦は、壁に畫る瀑布の如く、掛わたしたる鎗薙刀は、春の外山の霞に似たり。廊には幕を垂て、身甲したる力士、十人あまり、「すは」といはゞ走り出、かの主從を生拘んとて、おの〳〵手獵索を引てをり。

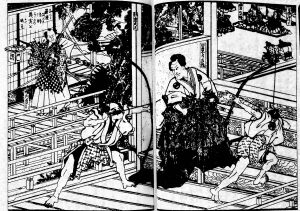

さる程に、里見冠者義實は、外面に立在こと、既に半晌あまりにして、「こなたへ」、と召入られ、ゆくこといまだ一室に過ず、衝立の紙盾の蔭より、縹綞の麻の上下したる、壯士四人立見れ、「誘給へ、俺們案內つかまつらん』、といひあへず、前後に立ながら、半弓に箭を㓨て、きり〳〵と彎しぼれば、些後れて從ふたる、杉倉堀內これを見て、「吐嗟」、とばかりもろ共に、走りすゝまんとする程に、又おなじほとりより、皂小袖に玉襷掛て、袴の股丈高く取たる、夥兵六人ン走出て、短鎗の尖頭突揃へ、先なるは皆背ざまに、あるきながらぞ送り去。しかれども義實は、騷ぎたる氣色なく、「こはもの〳〵しき款待かな。三年以來結城にて、敵の矢面に立し日もあり。鎗下を潛脫しは、いく遍といふことをしらねど、海より外に物もなき、こゝには卻波風騷ず、良賎無異を樂む、と聞しには似ぬものかな」、とひとりごつ主の後方なる、老黨も立とゞまり、「治るときにも亂を忘れず、小敵と見て侮らずと、兵書に本文ありといふとも、三人に過ぎる主從へ、鏃のかぶらの羹に、弓弦の索麪、異なる饗應、あるじの刀袮の手料理を、亦復賞味つかまつらん。誘案內を」、といそがして、送られてゆく主從は、はやその席に臨しかば、壯士等は弓を伏、鎗を引提て東西なる、帷幕の內に入りにけり。

當下里見義實は、景連信時を遙に見て、些も媚る氣色なく、賓座に着て、腰なる扇を右手に置、「結城の敗將、里見又太郞義實、亡父治部少輔季基が遺言によって、辛く敵軍の圍みを脫れ、漂泊してこゝに來れり。かゝれば蜑が笘屋にも、はかなき今の身を寓て、華洛はさら也、鐮倉なる、管領にも從ざる、この安國の民としならば、こよなき幸なるべし、と思ひし事はきのふにて、聞くに異なる巷談街說、義に仗て一臂のちからを、竭す事もあらんかとて、思はずも虎威を犯して、見參を乞候ひしに、敗軍の將也とて嫌れず、對面を許し給へば、胸中を盡すに足れり。供したるは亡父が愛臣、杉倉木曾介氏元人、堀內藏人貞行になん。おんめを給はり候へ」、と慇懃に名吿つゝ、徐やかに見かへり給へば、氏元貞行もろ共に、軈て頭を低たりける。しかれども景連は、思ひしよりなほ義實の、年のわかきに侮りて、うち見たるのみ禮を返さず。信時はあるじをまたで、眼を瞠り、聲をふり立、「われは麻呂小五郞なり。聊御別議あるをもて、けふ平館より來たりしかひに、この席上に連るのみ。さて口さかしき小冠者かな。わが安房は小國なれども、東南の盡處にして、三面すべて海なれば、室町殿の武命を受ず、兩管領にも從ねど、鄰國の强敵も、敢境を犯すことなし。さればとて、われはさら也安西ぬしに、絕て由緣もなき和郞が、京鐮倉を敵に受て、身のおくところなきまゝに、乳臭も失ぬ觜を鳴らして、利害を說んと思ふは嗚呼也。人の落魄を憐むこと、慈眼視衆生佛のごとく、草芥を容るゝこと、無量福壽海に似たり共、誰か罪人をこゝに留めて、その崇を招くべき。寔に無益の對面ならん」、とあざみ詈る頤を、かき拊つゝうち笑へば、義實莞然とうち咲て、「しか宣ふはその名聞えし、麻呂ぬしに候欤。麻呂安西東條は、當國の舊家たり。勇悍武略さもこそ、と思ふは似ぬものかな。可惜しきことながら、親にて候季基は、生涯只義の一字を守りて、ながくはたもち難かるべしと、思ふ結城へ盾籠り、京鐮倉の大軍を、三年が間防ぎとゞめて、死に臨ども悔しとせざりき。某親には及ねども、敵をおそれて迯もせず、命を惜て走りもせず。亡父の遺言已ことを得ず、只命運を天に任して、時を俟んと思ふのみ。鐮倉の持氏卿、初世さかりなりし時、安房上總いへばさら也、八州の武士一人として、心を傾け、腰を折、出仕せざるもなかりしに、持氏滅亡し給ひては、幼君のおん爲に、家を忘れ身を捨て、氏朝にちからを勠し、結城に籠城したるは稀也。勢利に屬人心、憑しげなきものなれば、こゝにも麻呂ぬし、安西ぬし、持氏卿の恩義を思はで、兩管領の崇をおそれ、某を容じとならば、袖を拂ふて退りなん。現管領は威權高し。國々の武士隨從ひぬ。おそれ給ふはさることなれども、などて主從三人に過ざる、義實をいたくおそれて、器械拿たる壯士等に誘引せ、當處は安泰無異也、と口にはいへど用心嚴しく、席上に弓箭を掛、劍戟の鞘を外し、剩帷幕の內に、夥の力士をかくし給ふは、いかにぞや」、と詰られて、信時忽地顏うち赧め、安西に目を注すれば、景連思はず大息つき、「いはるゝ所至極せり。弓箭は武士の翼なり、劍戟は爪牙に等しく、身を護るをもて坐臥にも放さず。和殿を威す爲ならんや。但し案內せしものどもに、器械を拿せし事、力士をかくし置ことは、景連露ばかりもこれをしらず。什麼汝等は何の爲に、正なき事をしたるぞや。とく罷出よ」、と追退け、飾立たる鎗長刀は、屏風をもつてかくさせけり。すべての准備齟齬て、興の醒るのみなれば、安西麻呂が家臣等は、遠侍へ出るもあり、屏風の背に退きて、汗を拭ふも多かりける。

かゝりけれども信時は、こりずまに膝をすゝめて、義實にうち對ひ、「今示さるゝ縡の趣、その據あるに似たれど、敵をおそれず、命を惜ず、後運を天に任して、時を俟んと思ふぞならば、坂東には源氏多かり、なほ身のよるべあるべきに、一國の主にもあらず、好は元來絕てなき、安西氏を憑んとて、舩をよせしはこゝろ得がたし。餓たるものは食を擇まず、迫るゝものは路を擇まず。敵をおそれ、命を惜みて、迯迷ずは、いかにして、恥かゞやかしてこゝまで來べき。かひなき身の非を飾らずに、しかならば如此なりと、明々地に吿てこそ、憐愍も一卜しほならめ。この席上に連るかひに、とり持してまゐらせん。明々地に吿給へ。明々地にはいはれずや」、と再三たびくり返すを、聞に得堪ず貞行は、氏元が袂を引て、もろ共に進み出、「心を師として人をはかれば、打槌もあたらぬ事あり。いと憚あることながら、麻呂大人の椎量は、雜兵仂武者のうへにこそ。源氏にはさる大將なし。抑義實命を惜み、敵に迫れて途を失ひ、思はず當國に來つるにあらず。偏に先蹤を追へば也。昔源賴朝卿、石橋山の軍敗れて、安房へ赴き給ひしとき、和君の先祖信俊ぬし、安西の先祖景盛ぬし、東條ぬしもろ共に、第一番に隨從ひ、無二の志をあらはせしかば、賴朝これに先を追して、上總へうち越給ふ程に、廣常常胤來迎て、忽地大軍になりにければ、更に鐮倉に基を占て、遂に平家を滅し給ひき。里見もおなじ源氏嫡流、八幡殿の御末なり。かゝる吉例あるものを、あまりに無下におとしめ給ふが、傍いたく候へば、しれたることをまうすのみ。過言はゆるし給ひね」、と返す辭も智も勇も、一對一致の兩老黨に、說伏られて信時は、怒りに逼りて、ものも得いはず。義實は氣色を見て、忽地に聲を激し、「貞行氏元不禮なせそ。われいかばかりの德ありて、賴朝に比んや。そは漫也、嗚呼也」、と叱り懲らして追退け、勸解ず寬る客ぶりに、信時は眼を瞋らし、手を叉きて物いはず。景連は肩搖して、堪ぬがごとく冷笑ひ、「あなわが佛尊しとて、いへば亦いはるゝものかな。里見の從者よく聞かし。賴朝の父義朝は、十五个國の節度使たり。もし朝敵とならざりせば、淸盛もすべなからん欤。かゝれば彼卿、流人たれ共、一トたび義兵を起すに及びて、舊恩を思ふ坂東武士、招ざれども屬從ひぬ。里見氏はこれと異也、そのはじめ太郞義成、賴朝卿に仕しより、釆地一鄕の外に過ず、手勢僅に百騎に足らず。中葉は宮方にて、彼此に世をしのびあへず、鐮倉へ降參して、本領安堵したれども、それ將しばしが間にて、今見る所は落人也。主すら口を鉗るに、汝等何の議論あらん。志を改めて、景連に仕へなば、さばかりの事あるべきに、身のほど〳〵をしらずや」、と飽まであざみ誇れども、氏元も貞行も、主のこゝろを汲かねて、再びこれと爭はず。

義實はうち微笑、「安西ぬし寔にしか也。しかれども、人の口には戶も立られず。某この地に來て聞くに、何處もおなじ巷の風聲、民の誹謗は止ときなけれど、家臣は主君の耳を塞ぎて、吿もせず諫も得せぬは、甚しき不忠ならずや。氏元貞行思ひかけなく、夥の祿を賜ふとも、不忠の人と肩を比、耳の聾たる主君には、仕ふることを願はじ」、といはれて景連氣色を變、「そは何事をか譏りたる。巷の風聞いかにぞや」、と問ば扇を膝に突立、「いまだ曉給はずや。これは主人のうへのみならず、麻呂ぬしも又しかなり。神餘、安西、麻呂の三家は、舊交尤淺からず、手足のごとく相佐けて、當國久しく無異なりしに、神餘が嬖臣山下定包、奸計をもて主を害ひ、忽地二郡を橫領し、推て國主と稱すれども、神餘が爲にこれを討ず、阿容々々と下風に立て、共に濁を受給へば、民の誹謗も宜ならずや。某この事を申シ入れて、用らるゝこともあらば、犬馬の勞を竭ん、と思ひしはそらだのめにて、出陣の准備も見えず、絕てその議に及れねば、寸志を演るよしもなし。わが主從の剛臆のみ、只管批評せらるれ共、神餘が爲に定包を、討ざるは勇もなく、義もなき武士は憑しからず。今はしも是まで也。罷出ん」、といひあへず、席を去んとし給へば、景連急に呼とゞめ、「方寸を吿ざれば、さおもはるゝも理り也。今霎時坐し給へ」、ととゞむる右手へ立遶る、信時は些も擬議せず、「しらずや義實、けふわがこゝに來たりしは、をさ〳〵軍議の爲なれど、謀は密なるをよしとす。はじめて面を見る和主に、かろ〳〵しく何をか吿ん。俺們が勇ありや、なしやをみづからしらんとならば、まづこの刃に問かし」、と敦圉ながら反うちかへす、刀の鞆に手を掛れば、さらでも由斷せざりける、氏元も貞行も、主のほとりに衝と寄て八方へ眼を配れば、麻呂が從者これを見て、握る拳を捺あへず、頻りに膝を進めたり。そのときあるじ景連は、慌忙き橫ざまに、信時を抱き禁め、耳に口をさし著て、何事やらん說諭し、軈て左右を見かへりて、頤をもてしらすれば、安西が近臣等、麻呂が從者もろ共に、遽しく立かゝりて、次の房へ伴ひぬ。かゝりけれども義實は、扇の鹿目走らしながら、うち見たるのみ爭ず、席上ます〳〵失興にけり。

當下安西景連は、舊の處にかへりをり、「義實何とか思ひ給ふ。一言の下に死を爭ふは、武士の風俗なれども、麻呂氏は戲れ也。こゝろになかけられそ。しかれども、時と勢をしるものは、堪忍ぶをもて危からず。かくはしば〳〵試みたるに、和殿は寔にその人なるべし。よしや結城の守將なりとも、今この浦に流浪ひて、わが一陣に走加り、彼定包を討んとならば、わが軍令に背きかたけん。士卒と共に忠を抽、戰場に大功あらば、恩賞の沙汰なからんや。素性に誇り、才を憑み、わが手に屬を愧るとならば、これ軍令に背くもの也。さでは決して用ひがたし。和殿一己のちからをもて、彼賊をうち滅し、瀧田の城を取りねかし。二郡のぬしにならるゝとも、露ばかりも憾なし。かゝればゆくも留るも、只この一議にあらんのみ。心を定めて回答をせよ」、と辭もこゝに更る、難義としれど些もいなまず、「繋ぬ舟となりしより、よるべの岸こそ身のぬしなれ。こゝに庇覆を蒙りて、用らるゝことあらば、何事を嫌ふべき。うらなく仰候へ」、といはれて景連うち點頭、「しからば事のはじめ也。努々違背あるべからず。わが家の嘉例として、出陣の首途に、軍神を祭ることあり。その胙には大きなる、鯉魚を備ることになん。わが爲に鈎をおろして、この鯉を釣もてかへらば、よき敵と組擊して、頸を得たるに同かるべし。こゝろ得たりや」、と說示せば、義實固辭けしきなく、「承り候ひぬ」、と應てやがて立んとせし、主の後方に侍りたる、氏元貞行は左右より、その袂を引とゞめて、兩人齊一進み出、「安西公へ申ス也。嘉例とは宣へども、竿を斜にして舟に睡り、鈎を下して魚を捕る、その智は漁夫にますものなし。これらは武士のせざる所、義實には似げなき技也。君はづかしめらるゝときは、臣死すとこそ古人もいへ。只僕等が首をもて、胙となし給えかし、といはせも果ず景連は、氏元等を佶と嫉視、「彼奴甚無禮也。義實は法度をおそれて、既に承諾せし事を、化耳拔して何とか聞たる。その家僕として憚なく、わが軍令を犯したる、罪尤輕からず。彼牽出して斬て棄よ」、と烈しき怒りを物ともせず、氏元貞行ます〳〵進みて、說果さんとしたりしかば、義實これをいたく叱りて、間遙に退せ、彼等が爲に賠語給へば、景連やうやく氣色をおさめ、「しからば鯉を見るまでは、彼奴等を和殿にあづけん。和殿手親釣もて來よ。それも三日に限るべし。等閑にして日を過さば、白物等がうへのみならず。こゝろ得てよ」、と他事もなく、いはるゝ每に義實は、恭しく領諾し、「しからば旅宿へまからん」とて、うらみ㒵なる老黨を、いそがし立て出給へば、次の房に竊聞たる、麻呂小五郞信時は、綟子障子を聞かして、冷笑ひつゝ且く目送り、あるじのほとりへ立寄て、「安西ぬしいと手ぬるし。などて里見が從者等を、助けてかへし給ひたる。われは只管義實を、擊果さんとしつれども、和殿が盾となり給へば、綱裏の魚を走らしたり」、と喞がましく呟けば、景連聞てうちほゝ笑み、「われも又はじめより、用意はしたれども、義實は名家の子なり、小冠者なれども思慮才學、凡庸のものにあらず。又從者等が面魂、一人當千といふべき欤。さるを漫に手を下さば、こゝにも夥人を殺さん。獸窮すれば必囓、鳥窮すれば必啄く。況勇將猛卒なり。徒手を束て刃を受んや。窮鳥懷に入るときは、獵師も捕らずといふなるに、今定包を討ずして、怨なき人を殺さば、民の誹謗は日にまして、遂に大事を成がたかるべし。さればとて義實を、この處へ留めては、猛獸を養ふごとく、早晚寤寐安からず。こゝをもて、首鼠兩端に言をよせて、彼主從が雅慢を壓、祭祀の贄を求めしは、陷阱を造るもの也。安房一國には鯉を生せず。是その風土によるもの欤。彼奴等これをしらずして、淵に立、瀨に涉獵、いたづらに日を過し、手を空してかへり來ば、軍法をもてこれを斬ん。かくては殺すもその罪あり。わが私といふべからず。われ豈彼を助んや」、と誇㒵に說示せば、信時は笑坪に入て、掌を丁と鼓、「謀得て極て妙也。現憖に擊走らし、義實瀧田に赴きて、定包に從はゞ、虎に翼を添る也。さりとてこなたに用ひなば、庇を貸て母家を損ふ、悔なしとはいひがたし。留て後にこれを殺す、謀にますものなし。吁奇なるかな、妙なり」、と只管賞嘆したりける。

かゝりし程に義實は、白濱なる旅宿へとて、步の運をいそがし給へど、途いと遙なりければ、かへりも著かで日は暮たり。抑安房の白濱は、朝夷郡の內にして、和名鈔にその名見えて、いとも舊たる鄕になん。瀧口村に接といふ。今は七浦と唱るのみ、この濱邊の總名なり。里見氏の舊趾、その寺などもこゝにあり。所謂安房の七浦は、川下、岩目、小戶、鹽浦、原、乙濱、白間津是也。

間話はさておきつ。義實は、その曉かたに、白濱へかへりつゝ、目睡もせで漁獵の、用意をし給へば、氏元貞行歡ばず、「君なほ曉り給はずや。信時は匹夫の勇者、景連は能を忌み、才を 媢て甚僻り。我を見ること仇のごとく、憑しげなき人の爲に、鯉をあさりて何にかはせん。はやく上總へ赴きて、その毒惡を避給へ」、ともろ共に諫しかば、義實頭をうち掉て、「否、伱達が異見はたがへり。麻呂安西が人となり、利には親く、義に疎かり。口と行はうらうへにて、定包をおそるゝのみ、瀧田を討のこゝろなし、としらざるにあらねども、こゝを避て上總へ赴き、彼處も又如此ならば、下總は敵地也。そのとき何處へ赴くべき。君子は時を得て樂み、時を失ふても亦樂む。呂尙は世にいふ太公望是なり。齡七十に傾くまで、よに人のしるものなし。渭濱に釣して文王に値偶し、紂王を討滅して大功あり。齊國に封られて、子孫數十世に傳へたり。太公望すらかくのごとし。われは時と勢と、兩ながら失ふもの也。釣する事を嫌んや。且鯉はめでたき魚也。傳聞、安南龍門の鯉、瀑布に泝るときは、化して龍になるといへり。われ三浦にて龍尾を見たり。今白濱へ來るに及びて、人又鯉を釣といふ。前象後兆憑しからずや。獲あらば齎して、景連がせんやうを、姑く見んと思ふかし。曉なば出ん」、といそがし給へば、氏元も貞行も、その高論に感服して、釣を求め、竿をとゝのへ、割籠を腰に括著て、主從三人、名もしらぬ、淵をたづねてゆく程に、森の烏も梢をはなれて、天はほの〴〵と明にけり。