◎ハインリッヒ・マン「アンリ四世の青春」

◎渡辺一夫「戦国明暗二人妃 Ⅱ世間噺。マルゴ公妃」(中公文庫)

◎アレクサンドル・デュマ「王妃マルゴ(上、下)」

アンリ四世にとって、大事なキーパーソンの一人が、マルゴ王妃であり、「バルテルミーの虐殺」の際には、アンリ四世を影になり日向になり援助したのは、以前に簡単に触れた。マルゴなかりせば、アンリも虐殺の渦に巻き込まれていたにちがいない。しかし、皮肉なことに、その後は、二人の運命が決定的に分かれたのだ。アンリは、紆余曲折はあったにしろ、国王に登り詰め、マルゴは長い放浪生活を余儀なくされる。ようやく、二人が再会したのは、1584年、バルテルミーから12年後、アンリとの離婚を条件にされ、パリに戻ったのは、1605年で21年後、1605年のことであった。1610年には、アンリ四世の暗殺、その5年後には、マルゴは62才で長逝した。渡辺一夫氏は、十数人にもなるマルゴの生涯に渡る愛人の一覧表を掲げるが、その多くは、殺害されるなど、安寧な人生をおくった男性はいなかった。こうしたことが、マルゴに対しては「色情狂《ナンフォマニ-》」との世評の根拠になったのだろう。しかし、それは、「英雄色を好みすぎる」アンリ四世とて同じことである。渡辺氏も論告に対してマルゴの弁論を試みている。離婚後、アンリは、イタリア・メディチ家の血筋をひくマリー・ド・メディシスと結婚、ルイ十三世の父となり、ブルボン王朝の始祖となった。マルゴの母、カトリーヌ・ド・メディシスは、その頃は亡くなっていたが、草葉の陰で、「してやったり」とほくそ笑んでいたかもしれない。

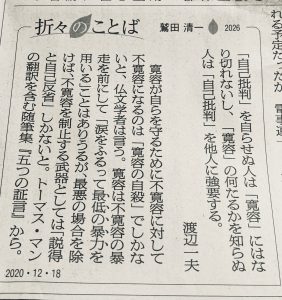

「『こんなにはかないものでなかったら、こんな甘美なものはないのだが」と、マルゴ公妃は書いている。この虚無感が、…一生涯、何かを追い求めさせていたものだったかもしれない。そして、一切の崩壊と消滅とが、徐々にまた確実に行われる以上、…それを敏感に感じ取っていたのかもしれず、それ故に、いずれ虚無に帰する自分、しかし、まだ生きている自分の存在証明を探り続けていたとは言えまいか?…華やかなるべきその生涯は暗く嶮《けわ》しかったし、充たされて安らかなるべきその肉体は悶え通し、円満具足たるべきその心は許されないものを求め続けていたことだけは確かであろう…」

と渡辺氏は、その「情状酌量請願文」を最終弁論として閉じる。一言付け加えるなら、スコットランド女王・メリー・スチュアートにも当てはまり、ともに文才があっただけに、時代に翻弄されながら、その生涯をなかば「ロマン」として、自ら描くことでは、マルゴと好一対をなすであろう。

これまで、アンリ四世の周辺人物の話題に、多くを割いてきたが、ここらあたりで、「アンリ四世の青春」に戻り、モンテーニュとの本格的な邂逅などを含めて続けてゆきたいと思っている。

図は、「戦国明暗二人妃」から。