◎ 三枝博音「日本の唯物論者」(007)

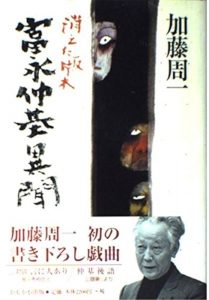

第三節 とみなが・ちゅうき(富永仲基)

一 彼の生涯

ヨーロッパで近世の唯物論が盛んにおこったのは、商人階級およびこの階級のひごによる人たちの間から学問が伸び、いきいきとした思想が出はじめてからである。いわゆるブルジョアジーの擡頭からである。日本でもこれと同じことがいえるのである。商人社会がまず成立した大阪から、唯物論への道を用意した思想家が多く出たのは自然のなりゆきである。江戸時代では、皇室を尊崇する風のあつい学者が京都に、幕府の学問に忠実であろうとした学者たちが江戸に、そしてどこにも尊崇の対象や権威のありどころをもたなかった学者たちが大阪に現われたのも、また自然である。

私たちのとみなが・ちゅうきは大阪に生れ大阪で成長した。江戸時代の日本の学問の歴史からいって江戸時代の中ごろまででは、大阪に生れた青少年たちは、学問する便利があったはずはなかった。大阪という都会が商人社会を形成するようになったのは、だいたい元禄いごである。大阪に学問の風がおこり、就学にも便利になったのは、懐徳堂というひとつの学堂ができてからといってよいであろう。そのはじめは享保九年(一七二四)の頃であった。この学堂のじっさいの世話をした学者はみやけ・せきあん(三宅石庵)という朱子学の系統の人だった。もっともしかし、この学堂は朱子学だけではなく、いわゆる陸王の学の系統でもあった。いずれにしても、三宅は大阪という商人社会が生み出さねばならないような思想家の性格の人ではなかった。この学堂の敷地や建物の配慮からはじめて、その創立の経営までをうけもった人が、五人ほどいた。仲基の父の芳春はそのなかのひとりであった。芳春の家は代々醤油醸造を家業としていたということであって、彼はかなりの分限者(財産もち)であった。だから、仲基はブルジョア社会に成長したのである。でも彼の学問の出発には、父の教養はもとより石庵の学問の影響があったわけである。

仲基の生涯はまだくわしくは知られていないが、正徳五年(一七一五年)の生れである。このことは仲基研究者たち(日本生命保険会社のあるところ)であるといわれている。幼い時の名は幾三郎、一般に通っていた名は三郎兵衛であった。芳春の三番目の子だった。

さて、彼の生涯のことで知っておきたいのは、右の学堂での研究の模様、彼の学問の成長のありさま、家庭事情、生涯の職業、社会的活動、著述などである。ところで懐徳堂での研究の様子は殆んどわかっていない。彼が学堂に入ったのは、一七二七年頃であるが、一七三〇年(享保十五年)の頃にはもうすばらしい著述ができていたことがわかっている。というのは、その著述の名まえは『説蔽』というのであるが、この本は伝わっていないし、またその内容を誰かが書いてくれた本ものこっていないからである。しかし幸いなことに、仲基の著述で今日のこっている『翁の文』のなかにこの本の内容が推定できる箇所がある。もっともしかし『説蔽』にどんなことが主張されてあったかは、つぎの事件が物語っている。それは『説蔽』を公けにしたことが、懐徳堂の石庵の怒りに触れて、仲基は破門されたということである。それほどの事件をひきおこした彼のこの労作は、彼のとしが十六才よりも後のものではなかったのを考えると、彼の才能は驚くべきものであったとおもわれる。私の解釈では、彼は儒学思想の歴史的批判をこの『説蔽』で企てたものとおもわれる。そは前述の『翁の文』の第十一節がその手がかりになる。中国で孔子以後いくつかの学派学統が出ているが、それぞれがその時代時代に立って前行するものを批判するところに意義があるものであって、どの一派、どの一統も権威をもつ性質のものではない、という主張が『説蔽』の骨子だったらしい。このような仲基の学説は当時のいかなる儒学者からも許容されるはずはなかった。彼の学問の眼は、儒者や老荘のあらゆる学説を、イデオロギーと見てとるところまで澄んでいたのであるとせねばならない。このような見識は当時の伝統のどの学問からも流出し得ないものであって、仲基の社会的環境、その生活諸条件がもとで、彼の思索のなかで、いつか結成へとすすんだ新しい思想だとせねばならない。「蔽」を説くのではなくて、「説の蔽」を明らかにするというのが、書名のもとであったと考えられる。

つぎに、彼の家庭事情であるが、富裕のなかで家庭の平和を享有するようには、できていなかった。この事情は彼の思想を一層せんえいにしたことであったろう。父の芳春のなくなったあとは、同じ家に住むことがたえられないまでに、家庭不和はこうじていたらしい。母とともに、同母弟妹を連れて分家し、独立した。年若い仲基は町儒者として一家を支えねばならなかったものと察しられる。それにもかかわらず、不幸にも仲基は病弱だった。社会的活動といわれ得るほどのことは、ついになかった。というのは、一七四六年(延享三年)八月に、三十二歳でなくなったからである。彼の著述であるが、それについては、つぎの(二)および(三)で述べてみたい。

“テキストの快楽(015)その2” の続きを読む