◎バルザック「農民」

バルザックのほぼ「遺稿」となった長編小説、解説にもあるように、一言でいえば、バルザック版「桜の園」(チェーホフ怍)。とすれば、立ち位置は、そうとう、ずれるが、ラネーフスカヤ夫人は、さしずめモンコルネ将軍夫人に比されよう。

エンゲルス曰く「彼の大作は、よき社会の避けられぬ没落に対する悲歌《エレジー》である。

バルザックがある意味モデルとしたイギリスに遅れて、「資本の本源的蓄積」がフランスにおいて完了しようししていた時期、社会は、旧貴族、農民、新興ブルジョアジーの三階級にわかれての「階級闘争」だった。そのなかで、従来の農村小説にあるような牧歌的田園風景の記述は脇におかれている。登場する農民も、ごく少数の「肯定的な聖人」を除き、どちらかと言えば、バルザックらしい脂らぎった人物が生彩を放つ。

ある一節で

「今日ある縣で重罪犯人の首が落ちるのに、一方その隣県ではそれと全然同一の罪、否、しばしは一層恐ろしい罪を犯してゐながら犯人の首が繫がっていることがあるといふ事実を、いかなる哲学者があへて否認しようとするだろう。人は生活において平等を欲する。しかも法律や死罪においては不平等が支配しているのである。……」

現在においても、冤罪事件が痕を絶たないのを示唆しているようだ。

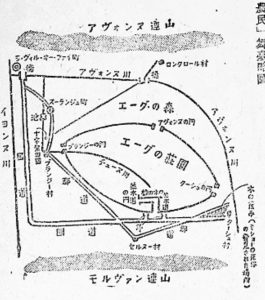

図は、岩波文庫「農民からの挿絵と架空の村「エーゲの荘園周辺地図」

蛇足になるが、

ルカーチ「バルザックとフランス・リアリズム」にて曰く(「史的唯物論すぎる」のの評判はあるが、傾聴に値する、なかなか良質な解説ではある。)

「バルザックは晩年の彼の最も注目すべきこの長篇小説において、貴族の大農地が没落してゆく悲劇を書こうとした。彼は一系列の作品群によって、抬頭する資本主義によるフランス貴族文化の解体を描いているが、この作品はそれらの結びとして書き起された。実際それはこの系列の終結となっている。というのはここにおいて、貴族階級の滅亡の直接の経済的諸原因が書き現わされているからである。これよりも前に、バルザックはパリや、或は辺鄙な地方都市における貴族階級の没落の姿を描いた。ここでは彼はわれわれを経済的戦場そのもの、すなわち貴族の大農地と農民階級とが対峙する戦場へと連れてゆくのである。

バルザックはこの書を彼の決定的な作品の一つとみた。彼は言う、「私が書こうと決心した作品のうち最も重要なもので、私は八年間、何度これを放棄し、何度また改めて取り上げたか分りません…」。けれどもバ ルザックは、このように並外れて念の入った準備をしたにもかかわらず、又このように徹底的に腹案をねったにもかかわらず、実際は彼が意図したものとは全く正反対のものを描いてしまった。すなわち彼は分割農地の悲劇を書いてしまったのである。だが、腹案とでき上ったものとの間のこの矛盾、思想家、政治家バルザックと『人間喜劇』の作者との間のこの矛盾の中にこそ、彼の世界史的偉大さは存する。」

あらすじは、

「主軸となる筋立ては1820年代前半に置かれ、エーグという美しい領地が舞台となっている。エーグは架空の土地であるが、ブルゴーニュ地方に位置するとされる。モンコルネ将軍(伯爵)によってここが買収された。裏帳簿によって横領を続けていた管理人ゴーベルタンは以前の地主ラゲール嬢の死後、自らこの土地を入手しようと考えていたので目論見がはずれたのであった。モンコルネ夫人は愛人であるジャーナリストのエミール・ブロンデをこの地に招き、ブロンデは爽快な滞在の様子を同業者である友人ナタンに伝える。

ところが、一見朗らかな田園にしか見えないこの土地は、実は地元の農民によって日常的に収奪されていることが明らかになる。モンコルネ伯爵は地所の管理を厳格化するため、依然として使い込みを続けていた管理人のゴーベルタンを追放するが、ゴーベルタンやその仲間のブルジョワたちが農民に反乱をけしかけ、騒擾はやまない。農民たちの不法行為はさらにエスカレートし、忠実な番人のミショーを殺害するに至る。憎悪に満ち狡猾な不屈の敵陣に悩まされ続けた伯爵は、自分の側が敗北したことを悟り、元値割れで土地を手放す。十数年後、伯爵は死去し、富裕な未亡人となった夫人は当時絶望の淵にあったブロンデの妻となる。

ブロンデはその後知事に任命され、夫妻は工ーグの地に立ち寄るが、そこでは土地の極度の分割化が進み、往時の美しさは失われていた。」

名古屋大学学術機関リポジトリ バルザック『農民』 から