◎松崎慊堂、林述斎、佐藤一斎と鳥居耀蔵

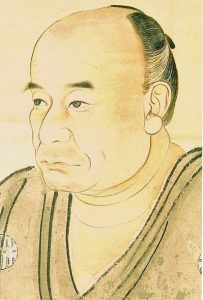

渡辺崋山を巡る人物は、次のような関係である。まず、百姓から身を興した儒学者・松崎慊堂は、崋山の友にして、師と言える人物だった。まず、その詩から…

夜市納涼 松崎慊堂

黃昏浴罷去迎風 黄昏《こうこん》、浴罷《や》みて去《ゆ》きて風を迎え

燈市徜徉西又東 灯市《とうし》に徜徉《しょうよう》して西また東

時節未秋秋已至 時節いまだ秋ならずして、秋すでに至り

滿街夜色賣蟲籠 満街の夜色、虫籠《むしかご》を売る

夕暮れ方、ふろ上がりの身には涼風がここちよい。明かりのともる夜市にそぞろ歩き。虫の鳴き声が、早くも秋の到来をつげるという「時節いまだ秋ならずして、秋すでに至り」という句がすてき。

和一齋墨田遊暑 一斎の墨田遊暑に和す 松崎慊堂

舐眠忽破涌弦歌 舐眠《だみん》忽《たちま》ち破れて弦歌《げんか》涌く

二國橋邊千頃波 二国橋辺、千頃《せんけい》の波

納涼舟似深秋葉 納涼の舟は、深秋の葉に似て

風處紛紛不勝多 風処紛々、多きに勝《たえ》ず

酔いの気分でのうたた寝が覚めたら、しゃみの音色が聞こえる、両国橋の川辺には、幾多の波が寄せる。見れば、涼みの船は、秋のもみじばに似て、風に揺れるばかり。

松崎慊堂は、蛮社の獄では、渡辺崋山の助命、釈放に尽力した。

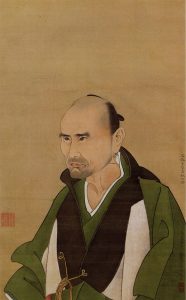

慊堂のそのまた師匠筋で上司であったのが、昌平黌のトップであった、林述斎。

夏日 林述斎

半窗梧葉影交加 半窓の梧葉、影は交加《こうか》し

胡蝶夢醒西日斜 胡蝶、夢醒《さ》めて西日斜めなり

將起渾身無氣力 まさに起きんとし、渾身《こんしん》に気力なく

呼童目指濯盆花 童《わらわ》を呼びて目指《もく》し盆花に濯《そそが》しむ

半開きの窓からのアオギリの葉にさす影は、陽と交錯し、「胡蝶の夢」覚めたらもう夕方。起き上がろうとするが、どうも気力がわかない。従僕を呼び、目で花に水をやるよう、そっと合図する。「胡蝶の夢」は、荘子からの類推か?目指《もく》しという表現が、とても面白い。

谷口樵唱 林述斎

辭枝花作委泥花 枝を辞《じ》する枝、花は泥に委《ゆだ》ぬる花と作《な》り

絲雨隋風整復斜 糸雨《しう》風に随《したが》いて整《ととの》い復た斜めなり

索莫吟懷無所得 索莫《さくばく》として吟懐《ぎんかい》得るところなく

惟聽哈哈滿池蛙 ただ聴く、哈々《こうこう》満池《まんち》の蛙《かわず》

少しアンニュイ気分の詩。桜の花びらは枝から落ち、泥にまみれてゆく。細雨は、風に逆らうことなく、真っ直ぐに、はたまた斜めへと向きを変える。ここらあたりの表現が絶妙。なかなか、詩句が浮かんでこない中、池の蛙の鳴き声がかしましい。ちゃんと一首できてるじゃないかと、ツッコミどころ満載である。

松崎慊堂は、林述斎にも懇願するが、色よい返事はさっぱり。その陰で、述斎の三男(四男という説あり)、鳥居耀蔵の暗略があり、崋山の助命はかなわぬこととなった。中村真一郎は、林述斎は「根っからのエピキュリアン」と述べるが、生涯、正妻をめとらず、しかも子どもや孫が幾人もいたのだから、その意味はずいぶん多義的である。昌平黌では、「朱子学」がその学問の柱とされたが、建前と本音もずいぶん乖離したものである。

慊堂の隅田川遊びに、同行したのが佐藤一斎で、昌平黌では、慊堂の同輩。著書「言志四録」に、「春風もって人に接し、秋霜もって自ら慎む。」との格言があり亡父が好んでおり、父の実直な生き様を反映していると思っている。長年連れ添った連れ合いに先立たれた悲しみの時の「悼亡詩」

愛日楼詩 佐藤一斎

屈伸臂項物全非 臂項《ひこう》を屈伸するに、物全て非なり

一去孤鸞不復歸 ひとたび去りて、孤鸞《こらん》また帰らず

八載相從都是夢 八載、あい従うも都《すべて》これ夢

遺箱忍看嫁時衣 遺箱看るに忍《しの》びんや、嫁の時の衣《ころも》

ひとり寝の床で四肢を曲げ伸ばしするも、すべては幻。ひとたび去って、霊鳥といえども、長年連れ添っても夢のまた夢、帰ってこない。嫁入りに持参した着物を、躊躇しながらそっと見てみる。

佐藤一斎は、蛮社の獄では、崋山などの助命活動に熱心ではなかったと「偽君子」との世評を得た。「文は人なり」と簡単には言わないが、こうした詩を改めてみていると、まだ明らかにされない、複雑な事情もあったのかもしれない。

一方、弾圧者だった 鳥居耀蔵は、天保の改革後、幽囚の身になるが、幕府崩壊後は、釈放され東京に戻り、そこで生涯を終えた。その時の詩、

「東京」

交市通商競つて狂の如し

誰か知らん胡虜深望あるを

後五十年すべからく見得べし

神州恐らくはこれ夷郷とならん

(現代語訳)

人々の行き交いも商業も狂ったように競っている。

誰が知るだろう、過去の罪人(耀蔵)の考えを。

五十年後の未来を予想できるならば

日本はおそらく野蛮人の国となっているだろう。

(ともにWikipediaより)

幕臣であった栗本鋤雲の評は、

「刑場の犬は死体の肉を食らうとその味が忘れられなくなり、人を見れば噛みつくのでしまいに撲殺される。鳥居のような人物とは刑場の犬のようなものである」

となかなか手厳しいが、こんな「詩」を見ると、まあ、そんな人物だったのだろう。「俺の言うことを聞いていたら、こうはならなかったのだろう」というのが、最晩年の口癖だったらしい。いつの時代も、今日《こんにち》でも、こういうやから、いるよね。いずれにしても、佞人という評価は免れないだろう。

参考】

・中村真一郎「江戸漢詩」

・杉浦明平「椿園記・妖怪譚」(講談社)