◎一海知義と魯迅

Facebook から

いつも、丁寧にスクラップをアップしていただいているYさんのウォールになかったので…

いつか、魯迅の漢詩も紐解いてみたいと思っています。

赤旗文化欄 2012年6月15日付より

日本人と漢詩(103)

◎河上肇と陸游と一海知義

先日、劇団きづがわの「貧乏物語(井上ひさし作)」を観てきた。戦争中に、彼なりに「非転向」を貫いた、マルクス主義経済学者・河上肇が獄中にあり、その留守家庭を守る五人の女性たちの「対話劇」である。

獄中などで、河上肇が傾倒した陸游の詩に

文能換骨余無法 文能《よ》く骨を換《か》う 余《ほか》に法なし

学但窮源自不疑 学んで但《た》だ源を窮《きわ》め 自《みずか》ら疑わざるなり

歯豁頭童方悟此 歯はぬけ頭《かみ》うすくして 方《はじ》めて此を悟る

乃翁見事可憐遅 乃翁《われ》の事を見ること 遅きを憐れむべし

また、河上肇の「注釈」として、

「骨とは、…基本的な人格である。文は学問…どういう法か…徹底的に…窮めつくして、もはや他人が何と云おうと、どんな目に逢おうと、絶対に揺ぐことのない確信を得ること、…放翁はこう云う、…私の年来の主張と符合する…」

「すべての学者は文学士なり。大いなる学理は詩の如し」

と書く。彼の志が、周囲の人々にどう浸透したのか、河上肇の妻・ひで役を演じた、和田さん等の熱演でよく伝わった。しかし、より多く観客と共感する点では、もう一工夫も二工夫も必要ではなかろうか。上演会場の制約もあってのことだが、舞台全体もあまりにも「リアリズム」すぎて、装置の書割など、もう少し現代にシフトするつもりで、もっとデフォルメでもよかったのでは、と思う。衣装も「和服」主体ではなく、普通の洋装で、河上肇の肖像も、照明的な効果で、劇の進行に合わせて、だんだんシルエット的に大ききなるとか?また、「引用」される芝居が、ゴーリキーの「どん底」(決して古臭くなったわけではないが)ではなく、唐十郎の「腰巻お仙」とまではいかないが、ベケットの「ゴドーを待ちながら」あたりでもいいのでは?そのほうがより「異化効果」があるかもしれない、いっそのこと、井上ひさしの戯曲の枠組みが、初めから決まっているなら、もう少し「崩して」もいいのではないか?彼の劇も、時代に合わせて書きあらためる時期になったのか、とふとそんな気もした。

河上肇の出獄後の詩から

天猶活此翁

昭和十三年十月二十日、第五十九回の誕辰を迎へて、五年前の今月今日を想ふ。この日、余初めて小菅刑務所に収容さる。当時雨降りて風強く、薄き囚衣を纏ひし余は、寒さに震えながら、手錠をかけ護送車に載りて、小菅に近き荒川を渡りたり。当時の光景今なほ忘れ難し。乃ち一詩を賦して友人堀江君に贈る。詩中奇書といふは、エドガー・スノウの支那に関する新著のことなり。今日もまた当年の如く雨ふれども、さして寒からず。朝、草花を買ひ来りて書斎におく。夕、家人余がために赤飯をたいてくれる

秋風就縛度荒川 秋風縛に就いて荒川を度りしは、

寒雨蕭々五載前 寒雨蕭々たりし五載の前なり。

如今把得奇書坐 如今奇書を把り得て坐せば、

盡日魂飛萬里天 尽日魂は飛ぶ万里の天。

改めての注釈になるが、奇書とは、エドガー・スノウの「中国の赤い星」を指す。「奇書」の表現は、「三国志」「水滸伝」などの四大奇書の類ではなく、彼独特の韜晦だと、一海知義さんは言う。ちなみに河上肇は、アグネス・スメドレー「中国は抵抗する」にも涙したそうである。

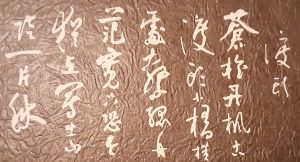

もう一つ、一海知義「読書人漫語」の背表紙に、「渡頭」という陸游の自筆詩が載っていたので紹介。

蒼檜丹楓古渡頭 蒼き檜 丹(あか)き楓 古き渡頭(わたしば)

小橋橫處系孤舟 小橋 横たわる処に孤舟を繋ぐ

范寬只恐今猶在 范寛 只だ恐る 今猶お在りて

寫出山陰一片秋 山陰一片の秋を写し出だせりと

昔の絵に、陸游の詩が溶け込む、または、詩の背景に、昔の絵が浮かび出るような印象の、今の季節にふさわしい詩である。語釈などは略、Youtubeに、

「渡頭」陸游自書詩を読む という、書と詩の丁寧な解説があるので、参考のこち

参考】

一海知義「読書人漫語」(新評論)

日本人と漢詩(075)

◎一海知義と中国留学生

本箱が、本の重みで一部棚が落ちてしまった。仕方なく新調することにして、並べていた書物を取り出したが、パラパラめくり、中には熱中し、読み返しの連続で、なかなか作業が進行しない。漢詩を中心とした時折の随想を集めた著書で、7年前に物故の、一海知義先生の本があったので、結局読みふけってしまった一本の一つである。そのなかに、「『文革』を批判した漢詩」という一節があった。

思えば、1989年の第二次天安門事件から、やがて34年が経とうとしている。その弾圧の首謀者の一人、李鵬(Wikipedia)も亡くなってしまった。天安門事件の2年後、1991年3月20日、「人民日報」海外版にアメリカ留学生の、李鵬を諷する漢詩が投稿された。さすがに「人民日報」もその寓意は理解できなかったようだ。

ちょうど今の時期、中国では全人代が開催されている。前回だったかの会議の直前には、当方は中国滞在中であったが、会議の始まる前に、なかば強制的に中国から追い払われ、予定を切り上げ、日本に帰国した。今回もそうした強権発動があったことだろう。そして天安門事件などなかったように、習体制の賛美に終始することだろう。

東風拂面催桃李 東風(はるかぜ)面《おもて》を払いて桃李を催《うながせ》ば

鷂鷹舒翅展鵬程 鷂鷹(とんび)《ようとう》翅《はね》を舒《のべ》て鵬程を展ず(鵬とおなじように遠くまで飛ぼうとする)

玉盤照海下熱涙 玉盤(白玉の大皿のような月)を照せば熱涙下《くだ》り

遊子登臺思故城 遊子(たびびとである私は)台に登りて故城(故郷の町)を思う

休負平生報國志 負《そむ》く休《な》かれ平生国に報いんとする志に

人民育我勝萬金 人民の我を育《はぐ》くむこと万金に勝《まさ》れり

憤起急追振華夏 憤起急追して華夏(祖国中国)を振《ふる》わさんも

且待神洲遍地春 且《しばら》く待たん神洲(中国)の地に遍《あまね》きの春を

第一句の最後の文字から斜め上にたどり、第八句をそのまま読むと、

李鵬、台より下《くだ》れば、民の憤《いきどお》りを平らげん、

且《しばら》く待たん神洲の地に遍《あまね》きの春を。

なお、Wikipedia 掲載の詩とは若干の異同がある。

汚職の噂も絶えない李鵬が内閣、大臣をやめれば、民衆の怒りもしずまり、春の訪れも期待できるだろう。それまでは、忍耐がつづくかもしれないが…

天安門事件で、旗を振りながら素手で戦車に立ち向かった一人の若者がいた。彼を想いながら、上記の漢詩に倣って、短歌を一つ。

いはざりき

はたにおりしも

かぜだには

とわ(あ)つたゑかし

ほづつにむかひて

「『文革』は本質的にはまだ決着がついていません。しかしほんとうにそこから脱却する日は必ず来るでしょう。中国人民の批判精神と楽天性、私はそこに信頼をおき、期待しています。」(一海知義)

写真は、事件以前の天安門(1988年 Wikipediaより)

【参考】

一海知義「詩魔ー二十世紀の人間と漢詩」 藤原書店

日本人と漢詩(066)

◎一海知義、拝倫《バイロン》と蘇曼殊(付き 莫差特《モーツアルト》と陸游)

蘇曼殊という日本人を母とした、日本で言えば明治期の詩人がいます。(Wikipedia の項)その詩人の詩を一海知義さんは、ある著書中で「私のモーツアルト」という項目で紹介しています。モーツアルトと聞いて浮かび上がるのは、以下の詩だそうです。

題拝倫集 拝倫集《バイロンしゅう》に題す

秋風海上已黄昏 秋風の海上 已《すで》に黄昏

獨向遺編弔拜倫 独《ひと》り遺編に向かって拝倫《ばいろん》を弔う

詞客飄篷君豫我 詞客 飄篷《ひょうほう》 君と我と

可能異域爲招魂 能《よ》く異域にて為《ため》に招魂すべきや

原田憲雄訳(「中国名詩選」より)

あきかぜの海辺は もう たそがれです

のこされた集にむかって バイロンよ あなたをとぶらおう

きみも わたしも あてどなくさまよう詩人

異国でのこの魂《たま》まつり あなたはお受けくださいますか

なかなか蘇曼殊はロマン溢れた詩人のようです。彼自身の数奇な運命とそんな心情だったからこそ、バイロンにアフィニティを感じたのかもしれません。ちなみに、一海知義さん、「中国古典詩」の中には、モーツアルトを思わせる詩はなく、また、お気に入りのモーツアルトはピアノ協奏曲ニ短調 K466だそうです。当方は、陸游の心ならずも別離させられた元妻のの女性に再会したときの詩が、ピアノ協奏曲第23番第2楽章をふと連想されました。

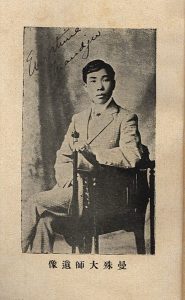

写真は、蘇曼殊(Wikipedia から)

【参考】一海知義著「読書人慢語」(新評論刊)より

日本人と漢詩(109)

◎白楽天と袁枚と一海知義

男女を問わず、高齢者の方に何とも言えぬ「風情」を感じることがあるが、それは、一海先生の説くごとく、その人の醸し出す、人としての「色気」なんだ。記事は、2012年7月20日付けの赤旗文化欄・一海知義の漢詩閑談。イラストには、赤旗では珍しく「風情=色気」を感じる(笑)。

日本人と漢詩(015)

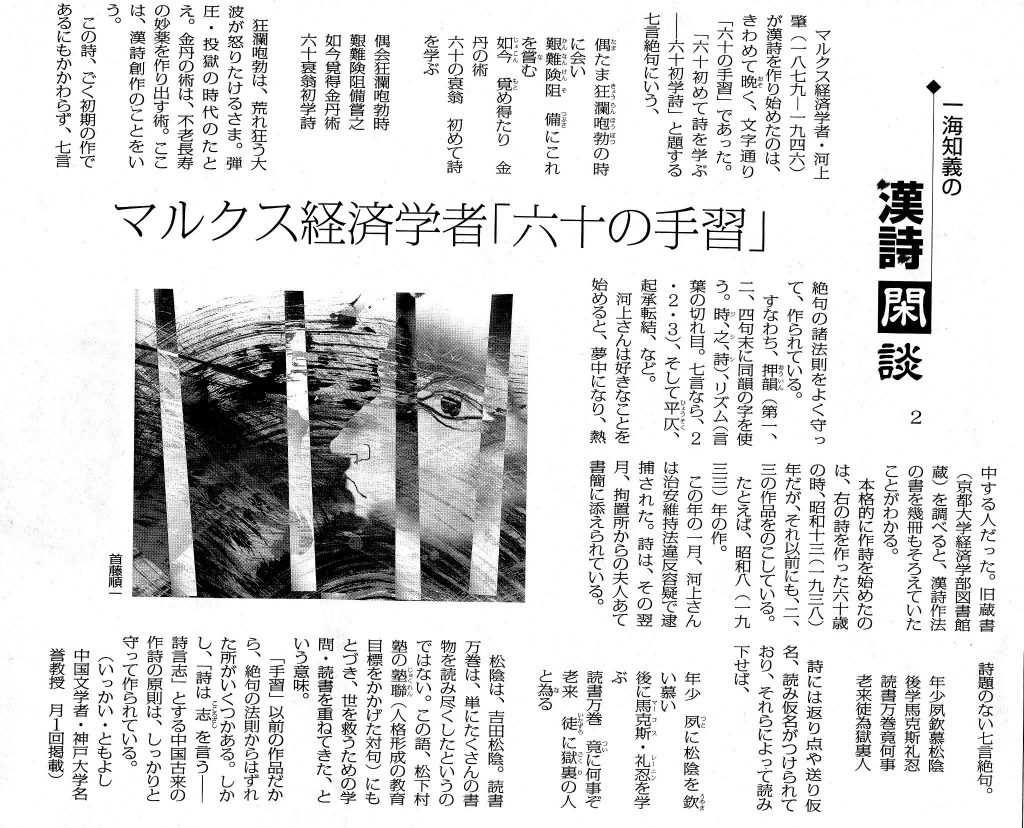

◎一海知義と河上肇

辛未春日偶成 閉戸閑人

対鏡似田夫 鏡に対すれば田夫に似たり

形容枯槁眼眵昏 形容枯槁《ここう》 眼は眵昏《しこん》

眉宇纔存積憤痕 眉宇《びう》 纔《わず》かに存す 積憤《せきふん》の痕《あと》

心如老馬雖知路 心は老馬の如く 路を知ると雖《いえど》も

身似病蛙不耐奔 身は病蛙《びょうあ》に似て 奔《はし》るに耐《た》えず

今回は、木村蒹葭堂の話題から離れる。というのは、18日付の赤旗文化欄に経済学者・河上肇の紹介記事が、一海知義氏の執筆で掲載(漢詩閑談その2)されていたからだ。いつも、赤旗記事を丁寧にスキャンしておられるFB友のYさんの投稿にも見当たらないので、当方で用意した。

明治以来の日本の漢詩では、夏目漱石と河上肇が双璧だと思う。その内容の深みが他を圧倒するからだ。また、記事にあるように、「詩は志を云う」点では、河上肇をおいて他にないのではではないか。

一海知義氏は、河上肇も傾倒した中国・宋の詩人・陸游の詩を、一首づつ解説している「一海知義の漢詩道場」(岩波書店刊)のコラム欄で、河上肇の詩を、「揮毫」した色紙(河上肇のデリケートな内面が現れているような筆跡である。)とともに紹介し、漢詩を読む際の幾つかのハードルについて書いておられる。そのうちの一つが字句の意味である。上に挙げた漢詩について言えば、「形容」は姿かたち。枯槁は、枯れしなびる。眵昏は、目やにがたまってよく見えぬ。眉宇は眉と眉の間。後半二句は、別のハードル、中国古典からの「典故」が待ち構える。老馬は道を知っているがゆえに遭難した旅人を救うことができるという「韓非子」からの「引用」があると一海氏は説く。もっとも、肝心なのはこの詩の時代背景である。赤旗記事にあるように、河上肇が漢詩作法を覚えたのは、獄中の独学とある。しかし実際にはその詩作が多くなるのは、1937年(昭和12年)に出獄の後のこと。辛未春日偶成は、辛未とは、1941年(昭和16年)の作。出獄後、特高警察の監視のもと(監視下に漢詩を作るというのは、下手なダジャレだが…いずれにしても、特高も言葉の意味は理解の範囲外だったのだろう。)ひっそりと暮らしていた河上肇にとっても、否が応にでも、戦争の足音は聞こえてくる。たとえ、故事来歴を知らなくても、「積憤」という漢語に彼の込めた思いは深く、悲しい。