①八月二日

日日草《ニチニチサウ》

②八月三日

瞿麦《くばく》 なでしこ

花売リノ爺ハ之《これ》ヲ

とこなつトイㇷ

読書ざんまいよせい(049)

◎チェーホフの手帖 神西清訳(新潮社版)(017)

「題材 ・ 断想 ・ 覚書 ・ 断片」から

付き】「可愛い女」「おでこの白い仔犬」雑感

もとは、松下裕氏の訳書にあるので、孫引きになるが、阿刀田高氏が、「レーニンのある文章で、メンシェヴィキだったかの論敵を揶揄して、「チェーホフの『可愛い女』のように、支配勢力にすり寄ってゆくだろう」と書いている。自分の作品がこんなところで利用されるなんて、草葉の陰でチェーホフもびっくりしたことだろう。また、「可愛い女」=悪女説も根強かったのだろう。でも、昨今を考えれば、KM党首などは、そんな役割なんだと、ふと思いついた次第。

ここから

題材・断想・覚書・断片(01)

……何という馬鹿げたことだろう。第一、何という偽善だろう。相手をやりこめて、不愉快な思いをさせるのがその男の目的なら、何もグラノーフスキイ*なんかを持ち出す必要はないではないか。

私は傷めつけられ散々に侮蔑された感情を抱いて、グリゴーリイ・イヴァーノヴィチの家を後にした。私は美辞麗句や、美辞麗句に隠れる連中に対する憤懣の念で、胸が一ぱいだった。家に帰る途々こう考えた。――或る者は社会を罵り、或る者は俗衆を罵る。過去を讃美し現代を非難して、理想がないなどと喚き立てる。だがそんなことは、二三十年前にもやはり言われたことではないか。それはもう役目を勤め上げて、廃れ物になりつつある紋切型ではないか。そして今日それを繰り返す者は、自分が若さを失って、時代に遅れつつあることを白状することになる。昨年の落葉の中に埋れる者は、昨年の落葉とともに朽ちるのだ。私は考えているうちに、こんな気もしはじめた――今や時勢におくれつつある無教養なわれわれ、喋ることは俗っぽく、考えつくことは陳腐なわれわれは、すっかり黴が生えているのではあるまいか。われわれがインテリ仲間同士で古びた襤褸の山を掻きまわしたり、昔ながらのロシヤ流儀で啀み合いをやったりしているひまに、われわれの周囲には何時の間にか、見も知らぬ別の生活が沸き立っているのではあるまいか。「睡り娘」みたいなわれわれに、やがて突如として大事件が襲いかかるだろう。その時になって諸君は、商人のシードロフだのエレツから出て来た郡立学校の教師だのという、われわれなどより眼も見え知識もひろい人間が、われわれを舞台のずっと後方へ追いやるのを見るだろう。何故なら彼等はわれわれ皆んなを束にしたより働きがあるからだ。また私は思った――私達が互いに啀み合いながら、瞬時も喋々することをやめない言論の自由を、いま突然与えられたとしたら、私達ははじめのうちはその使い途に困るに相違ない。折角のその自由を、互いのスパイ的行為だの財慾だのを新聞紙上で暴露し合うことに濫費するのが落ちではあるまいか。そしてわが国には人間らしい人間も、科学も、文学も、何から何まで一切ありはしないという怖るべき事実を、社会に向って立証するのが落ちではあるまいか。ところでこんな事実を突きつけて社会を慴えあがらせることは、われわれが現にやっていることだし今後もやることだろうが、みすみす社会の勇気を挫くことになるのだ。つまりわれわれは社会的意義も政治的意義も持っておらぬということをはっきり裏書きすることになるのだ。また私は考えた――新しい生活の曙光が射さぬうちに、われわれは縁起でもない老婆や老人になり果てて、その曙光から厭わしげに顔をそむけ、他に率先してその曙光を讒誣中傷するようになるであろう。……

*西欧派の有名な思想家。(一八一三―五五)

――ママはしょっちゅう貧乏話ばかりするんです。それがとても変なんです。なぜ変かっていうと、第一私達は貧乏で、乞食みたいに人様の情に縋っているくせに、結構な食事を頂いてますし、こうして大きな邸にいますし、夏には田舎の持村へ避暑をしますし、一向に貧乏人らしくないんですからね。きっとこれは貧乏じゃなくて、何かしら別の、もっと悪いものなんでしょうよ。第二に変なのは、もう十年このかたママは利払いのお金を工面するだけのことに精根涸らしているんです。あれだけの精力があるんなら、それを何かほかのことに使ったら、今じゃこんな家は二十軒ぐらい建っていはしないかと思いますね。第三に変なのは、私達の家の一番つらい仕事はママが背負っていて、私の肩にかからないことです。これが私には一ばん不思議で、気味のわるいことなんです。ママは、今しがたも自分で言ってましたが、ちゃんと考えがあると言うんで、そこらを頼み廻って肩身の狭い思いをしています。借金は日ましに殖えるばかりですが、私は今の今までママの手助けは何一つしないのです。それに、この私に何が出来ましょう。私はいくら考えて見ても、何にも分らないんです。私にはっきり分っていることは唯ひとつ、私達は坂道をぐんぐん降りて行くところだということだけです。先に何があるか――そんなこと誰が知るもんですか。今にも私達は貧乏のどん底に沈みそうだという話ですし、貧乏は恥辱だとかいうことも聞きますが、何しろまだ貧乏をしたことがないので、それも私には分らないんです。

あの婦人たちの頭の中味は、その顔色や服装と同様に灰いろで色つやがない。彼女達が科学だの文学だの傾向だのといった話をするのは、彼女達が学者や文学者の妻なり姉妹なりだからに過ぎない。彼女達がもし警察署長か歯科医の妻なり姉妹だったら、きっと火事や歯の話を、同様の熱心さでするに相違ない。縁もゆかりもない科学の話を彼女達にさせて置いて、黙って聴いているのは、とりも直さずその無学に阿ることである。

もともとそんなことは、みんながさつで愚劣なことなんです。詩的な恋愛なんて言ったって、山の上から無意識に落ちてきて人を圧し潰す雪崩みたいな、無意味なものに思えるんです。ところが音楽を聴いていると、そうした一切――つまり何処かの墓の下で睡っている人もあれば、命びろいをして、白髪婆さんになっていま劇場のボックスに収まってる女もある、といったようなことは、安らかで荘厳なことのような気がして、あの雪崩にしろもう無意味なものとは思えないんです、だって大自然の中には、何一つ意味のないものはないんですからね。そして一切は赦されるんです。赦さなけりゃ可笑しいんです。

古くなって、そろそろ用をしなくなったソファや腰掛や寝椅子を、鄭寧に労わるオリヴ・イヴァーノヴナの様子は、老いぼれた犬や馬に対するときと同じだった。したがって彼女の部屋は、さながら家具の養老院とでもいった風な有様だった。鏡のまわりにも、どの卓子の上にも、どの飾棚の上にも、半ば忘れられた人々の一向に見栄えのしない写真が立ててあって、壁には今まで誰一人として眺めたことのない絵が掛けめぐらしてあった。青い笠をしたランプがたった一つともっているだけなので、部屋の中はいつも暗かった。

君が「前へ」と叫ぶ時には、前へとはどっちのことなのか、必ずその方角を示し給え。もし方角を示さずに、この言葉で坊さんと革命家とを同時に焚きつけたら、彼等は全くちがった道を進むだろうことを認め給え。

聖書のなかに、「師父たちよ、爾の子等が心を騒がすな」とあります。身持のわるい出来損いの子等にさえそうせよというのです。ところがうちの坊さんたちは僕をいじめるんです、ひどくいじめるんです。すると朋輩が、いいも悪いもなしにその真似をします。若僧がまたその真似をします。で私は、しょっちゅう結構な言葉で顔をぶたれています。

叔母さんが心の苦しみを顔色に出さないのを見て、彼はまるで手品のようだと思った。

O・Iはしょっちゅうそこらを歩き廻っている。ああした女というものは、蜜蜂と同じに、授精力のある花粉を撒いて歩くものである。……

金持から嫁は貰うな――亭主の方が追い出される。貧乏人から嫁は貰うな――夜もろくろく眠られぬ。同じ貰うなら、自由きままなコサック気質の女を貰え。(ウクライナの諺)

アリョーシヤ よく世間の人がこう言いますね、「婚礼までが花なのさ。婚礼は――さらば夢よ幻よ! さ」なんて。一たい何という情味のないがさつな言い草でしょう!

梭魚の跳ねる水音が好きなうちは、その人は詩人だ。あれは強者が弱者を追う音に他ならぬと知るならば、その人は思想家だ。さて彼が、この追跡にはどんな意味があるか、駆逐によって得られる平衡がなぜ必要なのかを覚らないならば、彼は再び子供の頃のように馬鹿で痴鈍になる。そして物を知れば知るほど、考えれば考えるほど、益〻馬鹿になる。

赤ん坊の死。やっとこれで一安心と思えば、忽ちまた運命の平手打ちさ!

神経質で心配性で子煩悩の牝狼が、冬籠りの番人小屋で小犬の「額白」を攫った。羊の仔と思い違えをしたのである。彼女はかねがね、そこには牝羊がいて、子どものあることを知っていた。「額白」を攫って逃げ出すと、誰か不意に口笛を吹いた。彼女はあわてて小犬を口から取り落したが、小犬は後からついて来た。……無事に窩まで辿りついた。小犬は狼の仔たちと一緒に彼女の乳を吸うようになった。次の冬が近づいても小犬は殆んど変らなかった。ただ少し痩せて、脚が長くなって、額の白い斑がちょうど三角の形になった。牝狼はからだが弱かった。*

*これは短篇『額白』(一八九五年)の一部分をかい摘んで述べたもの。

『額白』は、「おでこの白い仔犬」などの題名で、いくつか翻訳されているが、数は意外と少ない。チェーホフの数編ある「児童文学」の一つ。グリムと違って、オオカミもほほえましく描かれている。

そこで、原文(ロシア語)からの、機械翻訳を試みた。比較のために、「沼野充義訳チェーホフ短篇集 集英社」から冒頭部分の引用。

腹ぺこの母さん狼がむっくりと起き上がりました。狩りに行こうというのです。狼の子供たちは全部で三匹、ひとかたまりになり、お互いに体を温めあって、ぐっすり眠っています。母さんは子供たちをぺろりとなめ回してから、出かけました。

以下、翻訳だが、多少のぎこちなさはあるが、意は通じるので掲載する。

ロシア語タイトル Белолобый(白い額)

お腹を空かせた雌オオカミは狩りに行くために立ち上がった。彼女の子オオカミは3匹とも、体を寄せ合って温め合いながらすやすやと眠っていた。彼女は子オオカミたちを舐めると、出発した。

すでに3月の春だったが、夜になると木々は12月のような寒さでひび割れ、舌を出すのもはばかられるほどだった。雌狼は体調が悪く、疑心暗鬼に陥っていた。ちょっとした物音に身震いし、誰かが自分なしで家の狼を傷つけないか、ずっと考えていた。人や馬の足跡、切り株、積み上げられた薪、そして暗い手入れされた道の匂いが彼女を怯えさせた。暗闇の木々の向こうに人がいて、森の向こうのどこかで犬が吠えているように彼女には思えた。

彼女はもう若くはなく、勘も鈍っていた。そのため、キツネの足跡を犬の足跡と間違えることもあったし、若い頃にはなかったことだが、勘に惑わされて道に迷うことさえあった。健康状態が悪かったため、以前のように子牛や大きな雄羊を狩ることはなくなり、仔馬を連れた馬にはすでに遠く及ばず、腐肉だけを食べていた。新鮮な肉を食べることはめったになく、春に野ウサギに出くわしたとき、子供を連れ去ったとき、子羊のいる納屋に入ったときだけだった。

彼女の巣穴から4メートルほど離れた、街道沿いに冬の家があった。イグナットは70歳くらいの老人で、咳をしながら独り言を言っていた。彼は整備工だったに違いない。停車する前にはいつも、「止まれ、車!」、そして発進する前には 「全開だ!」と叫んでいた。彼と一緒にいたのは、アラプカと名付けられた犬種不明の巨大な黒い犬だった。アラプカが遠くまで走っていくと、彼はアラプカに叫んだ: 「リバース!」。時々彼は歌いながら、激しくよろめき、しばしば転んで(雌狼は風のせいだと思った)叫んだ: 「レールから外れた!」

女狼は、夏と秋に雄羊と2匹のヤルカがウィンターハウスの近くで草を食んでいたことを思い出した。そして今、小屋に近づくにつれ、彼女はもう3月であり、時間から判断して馬小屋には子羊がいるに違いないと気づいた。空腹に苛まれながら、彼女はその子羊をどんなに貪欲に食べるだろうかと考えた。そのような考えが、彼女の歯をカチカチと鳴らし、暗闇の中で目を二つの光のように輝かせた。

イグナートの小屋、納屋、馬小屋、井戸は高い雪の塊に囲まれていた。静かだった。アラプカは納屋の下で寝ていたに違いない。

雌狼は雪渓を登って馬小屋に行き、前足とマズルで藁葺き屋根をかき集め始めた。藁は腐って緩んでいたため、雌狼はもう少しで落ちそうになった。突然、暖かい湯気と糞と羊乳の匂いに顔を打たれた。下界では寒さを感じたのか、子羊が小さく吠えた。穴の中に飛び込んだ雌狼は、前足と胸で柔らかくて暖かいものの上に倒れ込んだ。

彼女は力を振り絞って走り、同時にすでに狼の匂いを嗅ぎつけたアラプカが激しく吠え、小屋では不穏な鶏が鳴き、ポーチに出てきたイグナットが叫んだ:

– 全速力で!笛を吹け!

そして機械のように口笛を吹き、そして……ゴーゴーゴーゴーゴーゴー!……。そしてこの騒音はすべて、森のこだまとなって響き渡った。

少しずつ静まり、雌狼は少し落ち着くと、歯で掴んで雪の中を引きずっていた獲物が、この時期の子羊よりも重く、まるで硬いことに気づき始めた。雌狼は立ち止まり、荷を雪の上に置いて休み、食事を始めた。それは子羊ではなく子犬で、黒く、頭が大きく、足が高く、大型の犬種で、額にはアラプカと同じ白い斑点があった。その様子から察するに、ただの雑種である。アラプカは傷だらけの背中をなめると、何事もなかったかのように尻尾を振り、雌狼に向かって吠えた。彼女は犬のように唸り、彼から逃げ出した。狼は後を追った。彼女は振り返って歯を鳴らした。彼は困惑して立ち止まり、おそらく彼女が自分と遊んでくれていると思ったのだろう、マズルを小屋の方角に伸ばし、まるで母親のアラプカに自分と雌狼と一緒に遊ぼうと誘っているかのように楽しそうに吠えた。

すでに明るくなり、雌狼が鬱蒼としたアスペンの茂みの中を進むと、どのアスペンの木もはっきりと見え、すでにライチョウが目を覚まし、美しい雄鶏が子犬の不注意な跳躍や吠え声に邪魔されてよく鳴いていた。

「どうして私を追いかけてくるの?- と雌狼は腹立たしく思った。- 私に食べてもらいたいに違いない」。

3年前の大嵐のとき、背の高い老松が根こそぎ倒れて穴ができた。穴の底には古葉と苔が生え、骨や牛の角があり、子オオカミたちはそれで遊んでいた。子オオカミたちはすでに目を覚ましており、3匹ともよく似た姿で穴の縁に並んで立ち、尻尾を振って母オオカミの帰りを見つめていた。子犬は3匹を見つけると、少し離れたところで立ち止まり、長い間2匹を見ていた。

太陽はすでに夜が明けて昇り、辺り一面雪が光っていたが、彼はまだ遠くに立って吠え続けていた。仔犬たちは母犬に乳を飲ませ、前足で母犬の痩せた腹に押し込み、母犬は白く乾いた馬の骨をかじっていた。彼女は空腹で、犬の吠え声で頭が痛く、招かれざる客に突進して引き裂いてやりたかった。

とうとう子犬は疲れて声を荒げた。自分が恐れられておらず、注目すらされていないのを見て、彼は狼の子供に近づき、しゃがんだり飛び跳ねたりし始めた。さて、日中になると、彼を見るのは簡単だった……。目は小さく、青く、つぶらで、顔全体の表情は極めて愚かだった。子オオカミに近づくと、前足を大きく伸ばし、マズルを子オオカミの上に置いて、こう言った:

– ムニャ、ムニャ…」。ムニャ、ムニャ…」。

子オオカミたちは何も理解せず、尻尾を振った。それから子犬は前足で狼の子の大きな頭を叩いた。オオカミの子も前足で子犬の頭を殴った。子犬は狼の横に立ち、尻尾を振りながら横目で狼を見た。カラスたちは彼を追いかけ、彼は仰向けに倒れて足を上げた。3羽のカラスが彼に襲いかかり、歓喜の声を上げながら、痛くはないが冗談のように噛み始めた。カラスたちは高い松の木の上に座り、上から彼らの争いを見ていた。騒がしくなり、陽気になった。太陽はすでに春に燃えており、嵐で倒れた松の木の上を時々飛んでいたにわとりたちは、太陽のきらめきに照らされてエメラルド色に見えた。

そして今、子オオカミたちが氷の上で子犬を追いかけ、格闘しているのを見て、雌オオカミは思った:

「そして今、子オオカミが氷の上で子オオカミと追いかけっこをしたり、取っ組み合いをしたりするのを見て、雌オオカミはこう思った。

遊び終わると、子オオカミたちは穴に入って寝た。子犬は少しお腹を空かせ、それから太陽の下で伸びをした。そして目が覚めると、また遊び始めた。

雌狼は一日中、そして夕方になっても、昨夜馬小屋で子羊が鳴いていたこと、そしてそれが羊の乳のにおいがしたことを思い出していた。トカゲは乳を吸い、お腹を空かせた子犬は走り回り、雪の匂いを嗅いだ。

「私が食べよう…」。- 雌狼はそう決めた。

彼女は子犬に近づくと、子犬は彼女のマズルを舐めて鳴いた。以前は犬を食べたこともあったが、その子犬は犬の臭いが強く、弱っていた彼女はその臭いに耐えられなくなった。

日暮れには寒くなった。子犬は寂しくなって家に帰った。

子オオカミが眠りにつくと、雌オオカミは再び狩りに出かけた。前の晩と同じように、彼女はわずかな物音にも警戒し、切り株や薪、暗くて寂しいジュニパーの茂みにおびえた。彼女は道から離れ、氷の上を走った。突然、はるか前方の道路に何か暗いものが光った……。視覚と聴覚を研ぎ澄ますと、確かに何かが歩いている。アナグマだろうか?彼女は用心深く、わずかに呼吸を整え、すべてを脇に置いて、暗い場所を追い越し、振り返って見た。額の白い子犬が冬の家に戻ってきたのだ。

「もう二度と邪魔されたくない」と思った雌狼は、すぐに前へ走った。

しかし小屋はもう間近だった。彼女は再び雪の吹きだまりを登って馬小屋に向かった。昨日の穴はすでに春藁で埋まっており、屋根には新しい足跡が2本伸びていた。雌狼は足と口輪を素早く動かし、子犬が来るかどうか見回したが、温かい湯気と糞尿の臭いがしたかと思うと、後ろから湧き上がるような喜びの吠え声が聞こえた。子犬が戻ってきたのだ。子犬は屋根の上の雌狼に飛びつき、それから穴の中に入り、暖かさの中でくつろぎ、自分の羊を見つけると、さらに大きな声で吠えた……。アラプカは納屋の下で目を覚まし、狼の匂いを嗅ぎつけて吠え、鶏は鳴き、イグナートが単発銃を持ってポーチに現れたときには、怯えた雌狼はすでに小屋から遠く離れていた。

– フユット!- とイグナットが口笛を吹いた。- フユート!全速力で走れ

引き金を引くと銃は誤射し、もう一度引くとまた誤射し、三度目に引くと銃身から大きな火の束が飛び出し、耳をつんざくような「ブー!ブー!」という音がした。彼は肩に激痛を感じ、片手に銃、もう片方の手に斧を持ち、何の音か見に行った……。

しばらくして、彼は小屋に戻った。

– どうしたんだ?- その夜一緒に寝ていて、物音で目を覚ました旅人が、かすれた声で尋ねた。

– なんでもない – イグナートは答えた。- 何でもないよ。私たちのリスフットは、暖かいところで羊と一緒に寝ていたんだ。でも彼はドアの中じゃなくて、屋根の上で寝たいんだ。昨日の夜、屋根を解体して散歩に出かけたんだ。

– バカだ。

– そう、私の脳内の泉が破裂したのだ。死は愚か者を好まない!- イグナートは炊事場に登ってため息をついた。- まあ、まだ起きるには早いし、寝るか……」。

そして朝になると、イグナートはベロロボゴを呼び寄せ、耳のあたりを痛いほど引っ掻いた:

– ドアへ行け!ドアへ行け!ドアへ行け!ドアへ行け!」!

・参考】

・ロシア語原文のサイト

・阿刀田高「チェーホフを楽しむために」 新潮社

読書ざんまいよせい(048)

◎チェーホフの手帖 神西清訳(新潮社版)(016)

付き]「ワーニカ」「ねむい」への感想

ドストエフスキーやトルストイくらいまで、ロシア文学は、子どもを主要な登場人物とした文学作品はなかったように思う。チェーホフに、その子どもを正面にすえた短編(というより掌編)は二つある。「ワーニカ」と「ねむい」である。

前者は、文字を習い始めた9才のワーニカが、田舎の祖父に手紙を書き始める。その紙にしろ、切手代にしろなけなしのお金をはたいたものだった。でも祖父の宛名がわからない。「むらのじいちゃんへ云々」としか書けない。それでも、その手紙を投函する。

フリーの日本語訳は見当たらない。青空文庫に、鈴木三重吉の「てがみ」という訳が載っている。少し、シチュエーションを違え、かなりの意訳である、これも、三重吉らしいといえば、そうであるが、もとのチェーホフの作品が、抜群に良い。小説には書かれていないが、たとえ手紙が届いても、祖父がそれを読めるとは限らない。何しろその頃のロシアでは、9割くらいが「文盲」なのだから。それを言外にペーソスを交え、感じさせるところは、チェーホフの真骨頂なのだろう、

後者は、筋書きはあまりにも有名である。(チェーホフに傾倒するイギリスの作家、マンスフィールドが、期せずして、ほぼ無意識に、自分の小説に取り入れたくらいである。ただ、チェーホフは、小説の締めくくりには苦労したようで、種々の草稿と、訂正を重ねて出版後したらしい。最後の一文を引用する(神西清訳)。

「…赤んぼを絞めころすと、彼女はいきなり床へねころがって、さあこれで寝られると、嬉しさのあまり笑いだし、一分後にはもう、死人のようにぐっすり寝ている。」

彼女の「罪」に対して「死人のように」というのが、彼女への「罰」なのかもしれない。

青空文庫では、神西清訳がフリーで読み、利用できる。

「ねむい」は作家チェーホフの「チェーホンテ」時代の最高の傑作だと思う。そして、この作品を最後にして、本名で作品を発表する、次の時代へ突き進んでゆく。

チェーホフの手帖(続き)

彼は己れの卑劣さの高みから世界を見おろした。

――君の許嫁は美人だなあ!

――いやなに、僕の眼にはどんな女も同じことさ。

彼は二十万円の富籤をつづけざまに二度抽き当てることを夢想していた。二十万ではどうも少ないような気がするので。

Nは退職した四等官。田舎に住んで、齢は六十六である。教養があり、自由主義で、読書も好きなら議論も好きだ。彼は客の口から、新任の予審判事のZが片足にはスリッパを片足には長靴を穿いていることや、何とかいう婦人と内縁関係を結んでいることを聞き込む。Nは二六時ちゅうZのことを気にして、あの男は片足だけスリッパを穿いて、他人の細君と関係しているそうですな、とのべつに彼の噂話をしている。そのことばかり喋っているうちに、挙句の果には奥さんの寝間へでかけて行くようにさえなる(八年この方なかったことである)。興奮しながら相変らずZの噂をしている。とうとう中気が出て、手足が利かなくなってしまう。みんな興奮の結果である。医者が来る。すると彼をつかまえてZの話をする。医者はZを知っていて、今ではZは両足とも長靴を穿いているし(足がよくなったので)、例の婦人とも結婚したと話す。

あの世へ行ってから、この世の生活を振り返って「あれは美しい夢だった……」と思いたいものだ。

地主のNが、家令Zの子供たち――大学生と十七になる娘――を眺めながらこう思う。「あのZの奴は俺の金を贓ねている。贓ねた金で贅沢な暮しをしている。この学生も娘もそれ位のことは知ってる筈だ。もしまだ知らずにいるのなら、自分たちがちゃんとした風をしていられるのは何故かということを、是非とも知って置くべきだ。」

彼女は「妥協」という言葉が好きで、よくそれを使う。「私にはとても妥協は出来ませんわ。」……「平行六面体をした板」……。

世襲名誉公民のオジャブーシキンは、自分の先祖が当然伯爵に叙せられるだけの権利のあったことを、人に納得させようといつも懸命である。

――この途にかけちゃ、あの男は犬を食った(通暁しているの意)ものですよ。

――まあ、まあ、そんなこと仰しゃっちゃ駄目よ。家のママとても好き嫌いがひどいの。

――私、これで三度目の良人なのよ。……一番はじめのはイヴァン・マカールィチって名でしたの。……二番目はピョートル……ピョートル……忘れちゃったわ。

作家グヴォーズヂコフは、自分が大そう有名で、わが名を知らぬ者はないと思っている。S市にやって来て、或る士官と出逢う。士官は彼の手を長いこと握りしめて、さも感激したように彼の顔に見入っている。Gは嬉しくなって、こちらも熱烈に手を握り返す。……やがて士官がこう訊ねる、「あなたの管絃楽団は如何ですか? たしかあなたは楽長をしておられましたね?」

朝。――Nの口髭が紙で巻いてある。

そこで彼は、自分がどこへ行っても――どんなところへ行っても、停車場の食堂へ行ってさえ尊敬され崇拝されてるような気がしたので、従っていつも微笑を浮べながら食事をした。

鶏が歌っている。だが彼にはもはや、鶏が歌っているのではなくて、泣いているように聞える。

一家団欒の席で、大学に行っている息子がJ・J・ルソオを朗読するのを聴きながら、家長のNが心に思う、「だが何と言っても、J・J・ルソオは頸っ玉に金牌をぶら下げちゃいなかったんだ。ところが俺にはこの通りあるわい。」

Nが、大学に行っている自分の継子を連れて散々に飲み歩いた挙句、淫売宿へ行く。翌る朝、大学生は休暇が終ったので出発する。Nは送って行く。大学生が継父の不品行を咎めてお説教をやり出したので、口論になる。Nがいう、「俺は父親としてお前を呪うぞ。」「僕だってお父さんを呪います。」

医者なら来て貰う。代診だと呼んで来る。

N・N・Vは決して誰の意見にも賛成したことがない。――「左様、この天井が白いというのはまあいいとしてもですな、一たい白という色は、現在知られているところではスペクトルの七つの色から成るものです。そこでこの天井の場合でも、七つの色のうちの一つが明るすぎるか暗すぎるかして、きっかり白になってはいないという事も大いにあり得るわけです。私としては、この天井は白いという前に、ちょっと考えて見たいですな。」

彼はまるで聖像みたいな身振りをする。

――君は恋をしていますね。

――ええ、まあ幾分。

何事がもちあがっても彼は言う、「こりゃみんな坊主のせいだ。」

Fyrzikov.

Nの夢。外国旅行から帰って来る。ヴェルジボロヴォの税関で、抗弁これ努めたにも拘わらず、妻君に税をかけられる。

その自由主義者が、上着なしで食事をして、やがて寝室に引き取ったとき、私は彼の背中にズボン吊を認めた。そこで私には、この自由主義を説く俗物が、済度すべからざる町人であることがはっきり分った。

不信心者で宗教侮蔑者を以て任じているZが、こっそりとお寺の本堂で聖像を拝んでいるところを誰かに見つかった。あとでみんなからさんざん冷やかされた。

ある劇団の座長に四本煙突の巡洋艦という綽名がついている。もう四度も煙突をくぐった(身代限りをした)ので。

彼は馬鹿ではない。長いこと熱心に勉強をしたし、大学にもはいっていた。だが書くものを見るとひどい間違いがある。

ナーヂン伯爵夫人の養女は段々と倹約屋になって行った。ひどく内気で、「いいえ」とか「はい」とかしか言えない。手はいつもぶるぶる顫えている。或るとき、やもめ暮らしの県会議長から縁談があって、彼のところへ嫁に行った。やっぱり「はい」と「いいえ」で、良人にびくびくするばかりで、少しも愛情が湧かなかった。或るとき良人がとても大きな咳をしたので、彼女は動顛して、死んでしまった。

彼女が恋人に甘えて、「ねえ、鳶さん!」

Perepentiev君。

戯曲。――あなた何か滑稽なことを仰しゃいな。だってもう二十年も一緒に暮らしてるのに、しょっちゅう真面目なお話ばかりなんですもの。あたし真面目なお話は厭々ですわ。

料理女が法螺を吹く、「ワタチ女学校へ行ったのよ(彼女は巻煙草をくわえている)……地球がまんまるな訳だって知ってるわよ。」

「河船艀舟錨捜索引揚会社」。この会社の代表者が、何かの紀念祭には必ず現われて、N気取りのテーブル・スピーチをやる。そしてきっと食事をして行く。

超神秘主義。

僕が金持になったら、ひとつ後宮をこしらえて、裸のよく肥った女どもを入れとくね。尻っぺたを緑色の絵具でべたべた塗り立ててね。

内気な青年がお客に来て、その晩は泊ることになった。不意に八十ほどの聾の婆さんが灌腸器を持ってはいって来て、彼に灌腸をかけた。彼はそれがこの家のしきたりかと思ったので、大人しくしていた。翌る朝になって、それは婆さんの間違いだと分った。

姓。Verstak*.

*長い腰掛。

人間(百姓)は愚かであればあるほど、その言うことが馬にわかる。

[チェーホフの手帳終わり]

参考】

・沼野充義. チェーホフ 七分の絶望と三分の希望 講談社

木下杢太郎「百花譜百選」より(015)

◎ 42 やまとりかぶと 山鳥兜

昭和癸未年九月廿六日 軽井沢山道

付)随筆集「荒庭の観察者」から「真昼の物のけ」

人気の薄い昼の汽車の中で、唯一冊持って来たムライシュ(1)の本をひろげた。そして、東京で急に買った字引を取り出してとぼとぼとその一二頁を読み試みた。夏真昼の車室のうち、ふと身のまわりに何か亡霊らしいもののけはいを感じた。定かならぬ幻影は叙情詩の元素の揺曳して成す所であったらしい。その小人の群の舞踊は物の一時間ばかりも続いた。鞄から紙を出して取りとめもなく、その姿を写す。

*

一の形態が黒い色をし、翼を拡げて、朝は早く木を飛び立ち、夜は再び其木に戻って来る。ただそれだけでは、それはこの身と何のかかわりも無い烏の鳥に過ぎない。巣を作り、卵を生む。偶然その営みを見付けたところで、それは既に厭くまで知っている生物の一つの生活相に他ならぬものと思い過す。そして竹青(聊斎志異)の話が創作せられる。其鳥はただの鳥では無くなる。

*

汽車の窓をかすめる夏の杉は青く、竹の叢はういういしくなだらかである。木立の間に白壁の家も見える。車室のうちに、ひとりのさまで壮からぬ士官が居た。その襟の色が有り触れたので無い外には、内も外も、見る所に何の奇も無く、おとといも昨日もかく有ったろうと思われた。忽ち士官が窓から首を出す。すると下の道に立って居る人々が手を挙げた。士官はわたくしの目の前に既に孤立した一形態では無くなってしまった。汽車が止った。士官は停車場の月台に下りて行った。

*

波路の距が遠い。ほのかな光の裡に、遥に白いせのが見える。物かげは時々動く。近づいてそれを見、触感を以て確に検めて見たいと思う。わたくしの手はどうしてもそこまでは届かなかった。此夢まぼろしの感覚はわたくしに取って決してめずらしいものでは無かった。然し今のは最後のもので、その余感がまだありありと生きて居たから、わたくしは「鬼」と名付けたいその一片の白影を視域から逸すまいと──無論この瞬刻、車室のうちで──努力したのである。

*

いろいろの物象が有る。美しい花を開き、好き音色を立てる。いくらでもいくらでも有る。一体それは何の為めに有る。そのたった一も自分とは関が無い。

*

牡丹の花と芍薬の花と、何かよく似た所が有る。また其間に差別が有る。芍薬の花と葵の花と何か似通った所も有る。其間に差別も有る。牡丹の花と葵の花とどこか似ぬことも無い。その間に差別は有る。だがその差別をもっと好く知ろうと思って、その一つ一つの形には迷うまいぞ。牡丹にもどくだみにも、この人間の眼をさえ誘おうとする何か共通の力が有る。その力にも誘われまいぞ。牡丹を捨て芍薬を捨て葵を捨てよう。そして遂にどくだみをも捨てよう。昔の賢者は差別を去って典型を求めようとした。或は邪見は目故であるとて其目をくじり取った者も有る。わたくしにはそう云う猛い求道者の勇気も、賢人の諦念も無いから、唯悲しみながら、窓の無いいおりの裡に棲おうと思う。

*

さらばと心を定めて踵を返そうとする。あとに人声らしいものが聞えるように思われる。また江頭に戻って往って叢間を視るに、いずくにも舟らしいものは見当らぬ、ましてや人の姿をや。わたくしはまた踵を返えす。するとこのたびは明な声で、舟が有ります、川を渡してあげましょうと云うのが聞かれる。わたくしは勇んで──然し果して危惧の念の之に雑るものが無かったであろうか──また河岸の土手を下った。月は既に沈んで、水光さえも見分け難かった。わたくしは再びもとの道に帰る心さえ失って、くさむらのほとりにつぐらんだ。

*

小庭に人が下り立ってわずかばかりの水鉢の水を空に蒔いた。雲を漏れた日あしが折好くも水を浴びたまばらな木の葉に当った。それと共に何かきらきらしたものが空から落ち散って、わたくしはそれを小雨かと思った。だがそれは雨では無かった。その瞬間にわたくしは目をつぶって、雨の錯覚を起した物の何であるかを窮めようとする根原を塞いだ。そして出来ることなら、その人、その時をも忘れようと試みた。何もそうつとめて試みるには及ばなかった。明るい窓を見たあとの後覚の如く、あれほどあざやかであった幻像も数時の後にはやがてぼろぼろになり、乱れ黒んでしまった。

*

鶺鴒よ、わかい樫の葉のすきから、石のうえにたもとおるお前の姿がふと目に入ったから、僕は発句を一つ作って、思い設けぬ賜物と殊の外に喜んでいる。だがこの発句とお前とは何のかかわりが有ろうぞ。その為めお前が飛んで来て僕の手の上に止ったのでも無い。それを縁にお前と僕と──所詮出来る筈も無いが──話を取りかわしたわけでも無い。しかのみならず、もう今はお前の沢からは汽車は一里余も離れてしまったかも知れない。だがこの発句はたしかに僕の物だ。始めはあったらしいお前のヴィジオンももうその句のうちからは消えてしまったが、それでもこれは僕の物だ。そして謂わばお前が呉れたのだ。僕はその句をここに書き記そうかと思った。かき記してもそうまで拙ならぬ句ぶりであると思ったから。だが鶺鴒よ、こんなにも変ってしまった別物を人に知らせたとてそれが何になる。芸のうまいまずいで誇る気も今更有りはしない。僕は今作ったばかりの発句をはやく忘れてしまおうと思って遠いい山際の雲を眺めているよ。書き附けて置かない自分の発句を、僕は三日と覚えていたことがない。

*

大都。昨日それを見た。おとといも見た。汽車の窓のずっと下に、木立の間に一軒家が見える。三四人の人々が仰いで汽車を見迎えている。大都よ、僕は君に言う。名の無いと云うことが、かたみをあとに残さないと云うことが、そして人に与うる影響が微かであると云うことが、そこに命が無いと云うことでは無いぜ。大都、その大新聞と、無数の雑誌、書籍を持ち、作り、吐き出している大都よ。昨日君のさわがしい爆音の間に、僕はむしろなつかしみつつ聞き澄んだ、徳島の異国詩人のかすかな笛の音を、むかしむかしの宗祇(2)の老いだみたつぶやきを。わたしは汽車を見送っている人々に心からの挨拶を投げてやったよ。

*

遠い青畠の上にひとりの百姓が腰をかがめている。汽車の窓から首を出して、視線の限を追うたが、百姓はなおも依然として其からだを動かさなかった。わたくしの瞳底にはそれが百年の岩のような黒いかたまりとして残ってしまった。ふとわたくしは驚いて心の中で言った。わたくしがふだん岩だと思っていたものが、事によると百姓だったかも知れないぞと。

*

夕闇が山を罩めて、目の前の庭の白い花さえも見えなくなった時に、庵に住んだ昔の隠遁者は始めて安心したでもあろう。それでも小さい灯の下でなおも文を読むことが出来たでもあろうか。文字の形が目にうつったら、故郷の花、みやこの人の姿がまた音ずれて来て、日の暮れた甲斐も無かったようなことは無かったか。高嶺の風の音さえまつという心をおこさせはしなかったろうか。だが──すきごころの動きを書きとめるばかりが文字の役では無かった。古い連歌の帖をうちすてて、棚から久しく忘れていた観音経を取り出して、そして短檠(3)の暗きをうちわび、また物の見える日の光を恋いもしたのではなかったか。然し、幾人の人に果してその喜びが不断の法悦となったであろう。夕となればまた早くあいろも分かぬ夜の来るを待ちかねて、門に立たなかった人は果して幾人あったであろうか。

*

ああここにこう云うものがあったかと、始めてしみじみと古えの白河城の石垣をうち眺めた。既にしてうすき満月。田中の道を小さい提灯がゆれゆく行く。

(昭和十年七月)(一九三五年五〇歳)

【注】

1[ムライシュ]ヴェンセスラウ・デ・モラエス。ポルトガルの軍人、外交官、文筆家(一八五四─一九二九)。一八九九年から逝去まで日本在住(一九一三年より徳島居住)。

2[宗祇]室町時代の連歌師(一四二一─一五〇二)。

3[短檠]背の低い灯火具。

【編者注】ふりがなは、ruby タグを使用しました。

正岡子規スケッチ帖(012)

①

八月二日朝

射干《しゃが》 ヒアフギ[ひおうぎ]

②

熊坂といふ謡ききて

いと面白かりければ

ぬす人の昼も出る

てふ夏野|哉《かな》

みしか夜や

金商人《こかねあきんど》の

高いびき

夏草や

吉次《きちじ》を

ねらふ

小ぬす人

読書ざんまいよせい(047)

◎バルザック「農民」

バルザックのほぼ「遺稿」となった長編小説、解説にもあるように、一言でいえば、バルザック版「桜の園」(チェーホフ怍)。とすれば、立ち位置は、そうとう、ずれるが、ラネーフスカヤ夫人は、さしずめモンコルネ将軍夫人に比されよう。

エンゲルス曰く「彼の大作は、よき社会の避けられぬ没落に対する悲歌《エレジー》である。

バルザックがある意味モデルとしたイギリスに遅れて、「資本の本源的蓄積」がフランスにおいて完了しようししていた時期、社会は、旧貴族、農民、新興ブルジョアジーの三階級にわかれての「階級闘争」だった。そのなかで、従来の農村小説にあるような牧歌的田園風景の記述は脇におかれている。登場する農民も、ごく少数の「肯定的な聖人」を除き、どちらかと言えば、バルザックらしい脂らぎった人物が生彩を放つ。

ある一節で

「今日ある縣で重罪犯人の首が落ちるのに、一方その隣県ではそれと全然同一の罪、否、しばしは一層恐ろしい罪を犯してゐながら犯人の首が繫がっていることがあるといふ事実を、いかなる哲学者があへて否認しようとするだろう。人は生活において平等を欲する。しかも法律や死罪においては不平等が支配しているのである。……」

現在においても、冤罪事件が痕を絶たないのを示唆しているようだ。

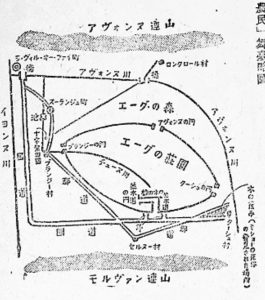

図は、岩波文庫「農民からの挿絵と架空の村「エーゲの荘園周辺地図」

蛇足になるが、

ルカーチ「バルザックとフランス・リアリズム」にて曰く(「史的唯物論すぎる」のの評判はあるが、傾聴に値する、なかなか良質な解説ではある。)

「バルザックは晩年の彼の最も注目すべきこの長篇小説において、貴族の大農地が没落してゆく悲劇を書こうとした。彼は一系列の作品群によって、抬頭する資本主義によるフランス貴族文化の解体を描いているが、この作品はそれらの結びとして書き起された。実際それはこの系列の終結となっている。というのはここにおいて、貴族階級の滅亡の直接の経済的諸原因が書き現わされているからである。これよりも前に、バルザックはパリや、或は辺鄙な地方都市における貴族階級の没落の姿を描いた。ここでは彼はわれわれを経済的戦場そのもの、すなわち貴族の大農地と農民階級とが対峙する戦場へと連れてゆくのである。

バルザックはこの書を彼の決定的な作品の一つとみた。彼は言う、「私が書こうと決心した作品のうち最も重要なもので、私は八年間、何度これを放棄し、何度また改めて取り上げたか分りません…」。けれどもバ ルザックは、このように並外れて念の入った準備をしたにもかかわらず、又このように徹底的に腹案をねったにもかかわらず、実際は彼が意図したものとは全く正反対のものを描いてしまった。すなわち彼は分割農地の悲劇を書いてしまったのである。だが、腹案とでき上ったものとの間のこの矛盾、思想家、政治家バルザックと『人間喜劇』の作者との間のこの矛盾の中にこそ、彼の世界史的偉大さは存する。」

あらすじは、

「主軸となる筋立ては1820年代前半に置かれ、エーグという美しい領地が舞台となっている。エーグは架空の土地であるが、ブルゴーニュ地方に位置するとされる。モンコルネ将軍(伯爵)によってここが買収された。裏帳簿によって横領を続けていた管理人ゴーベルタンは以前の地主ラゲール嬢の死後、自らこの土地を入手しようと考えていたので目論見がはずれたのであった。モンコルネ夫人は愛人であるジャーナリストのエミール・ブロンデをこの地に招き、ブロンデは爽快な滞在の様子を同業者である友人ナタンに伝える。

ところが、一見朗らかな田園にしか見えないこの土地は、実は地元の農民によって日常的に収奪されていることが明らかになる。モンコルネ伯爵は地所の管理を厳格化するため、依然として使い込みを続けていた管理人のゴーベルタンを追放するが、ゴーベルタンやその仲間のブルジョワたちが農民に反乱をけしかけ、騒擾はやまない。農民たちの不法行為はさらにエスカレートし、忠実な番人のミショーを殺害するに至る。憎悪に満ち狡猾な不屈の敵陣に悩まされ続けた伯爵は、自分の側が敗北したことを悟り、元値割れで土地を手放す。十数年後、伯爵は死去し、富裕な未亡人となった夫人は当時絶望の淵にあったブロンデの妻となる。

ブロンデはその後知事に任命され、夫妻は工ーグの地に立ち寄るが、そこでは土地の極度の分割化が進み、往時の美しさは失われていた。」

名古屋大学学術機関リポジトリ バルザック『農民』 から

木下杢太郎「百花譜百選」より(014)

◎41 われもこう 吾亦紅

二分一 昭和癸未秋九月廿六 写于軽井沢旅舎

〔日記〕九月廿六日 日

晴。午前植物写生二種。〔…〕旅舎にかへり、夜半一時まで植物写生十数種。

【付】随筆集「荒庭の観察者」から「海国の葬礼」

昨夕此地に来ました。

Meiner Mutter Tod hat mich hierher abgeholt.【編集者注 原文ドイツ語、日本語訳:母の死が私を立ち直らせてくれた。】

汽車中で藤村《とうそん》(1)さんの「家」を読み続けましたが、同じ日に汽車の窓から買って読んだ貴君の藤島(2)さんの絵の批評に思いあたる事が多くて自らほほ笑まずには居られませんでした。今度頼まれてあの「家」の紹介をしなければならぬ事になって居て困って居る。

そんな事ゆえ白樺の展覧会(3)を見る機会を失ったのを残念に思って居ます。

で到頭また「海」と話をするようになりました。「酒」や「女」の代わりに、ぼくには矢張《やはり》海という奴が切っても切れぬ縁なのでした。

そうしてぼくはまたぼくで「海」のそばの一つの家の中へはいって行った。然し家も海も、もっと直接な人の生活も、人情も、悲哀も──ぼくには一度「芸術」と云う註解者がはいらねば心を動かす事が出来ないようになった。──という事を今つくづくと感じて居るところです。(12.Nov.11)

一種のHofmannsthal(4)情調がまだどこかに残って居る。強い冬の斜日が柔い青石の壁にあたって、梅の古木の下には、磯蕗《いそぶき》の花がまっ黄色に光っている。海に近い町のある「家」の坪庭。

裏の井戸のそば、蔵の廂《ひさし》の下、そこに一群の料理人があつまって赤い人参、牛旁《ごぼう》、里芋、それから蓮根、うす青い鑵詰の蕗などの皮を剝いでいる。そして小さい刺の指先に入ったのを事々しく話し立てています。一つの人生。

「もう鶏がとまる時かな」と空の方を見あげながらまぶしい目をしている人がある。

ぼくには、夫々《それぞれ》の小さい「歴史」というものが、ああ手まねをして、生々と「現在」で物語っているように見える。みんな少年時代や、一種の狂飇《きょうひょう》時代やそれから子供が出来たこと……などを知っている人々ですから。

そしてまた畠の方へ出ると、仕切られた花壇の菊が萎れたままに並び……すると「海」を暗指する汽笛の音が、ぼおっと、おおどかに聞えるのです。

店に集って居る人は「海」に親しい関係のものばかりでした。ですから蔵の前の人の、どう云う庖丁がよく切れるかなどと云う話とは違って、此には東京へ船をやる時の風の話、また帆の話、居眠って蒸気を陸《おか》へ乗し上げた、その癖よく熟れていた船長の話などです。

それから何時となく三十年前の話が出て、漂着して来たギヤマン(5)の徳利を珍らしがったり、またそれに、三|分《ぶ》の値を附けたある天竺屋(凡《すべ》て売価の高いという事からのあざ名)の事、千両で頼んだ亜米利加《アメリカ》の機関手の話。

一体くさやの干物はどうして作るか御存知ですか。あれは塩の少い大島で塩の倹約をする為めに、幾度も幾度も漬けたあとへまた漬けたのが始まりだ相です。また錨《いかり》はならし円に二貫目だそうです。

彼等の多くは「海」に尋《つい》では「東京の河岸」に親しいのです。是等の人々から東京の河の生活、その情調の語られるのを聞くのは、心で思う人をほめられる時のような心持を味わしめる。

今窓から見ると夕鳥が遠く紫灰色《しかいしょく》の山の方へと沈んでゆく。夕やけの空なのです。ぼくは昔からこういう時には屹度《きっと》出た情操の、もう明かに思い浮ばれぬのを見て、内と外との生活がうまく足並を合わせてくれねばならんと思ったのです。いつ迄もいつ迄も過ぎし日の情懐の輓歌《ひきうた》ばかりを歌っても居られますまい。

伊豆の、形の小さい、そしてばかに甘い蜜柑でぼくの手はひどく鋭くにおって居ます。この香いも(貴君には想像だが)之から海国の初冬の情趣を想像して下さい。(13.Nov.11)

夕方海岸に出ると、桐の花のような紫色に淀んだ水平線上の空に、遠くゆく船の帆が見えます。暖国の十一月の空気はこの上なく心地よいものと感ぜられました。

幾たびか人に伝えようとして、いつでも作意の為めに害われた海の美貌、夕波のかすかな微笑……それが直ぐに心を古風にします。センチメンタルに。哀れっぽく。

ぼくはそっと昔の唄を歌って見ました。すると女──酒などからかけ離れた生活をして居るぼくにも、その第一属性としての一条の情操を芽ましめるのです。それから特殊の生活(ルパナール(6)などの)、特殊の時代への回想から来る第二属の情調を伴うのです。

静かに歌われる一節のメロディの中に海、波、船、遠里の灯などが溶ろけてゆく様に思われます。

ぼくはそれから温泉へいっても、尚小さい声で歌い続けました。

家に帰ると柩《ひつぎ》の傍で僧侶が経を誦して居た。そして香のにおい、かすけき灯に光る水晶の数珠《じゅず》、細く立つ煙などが見られた。

店先では近所の人々がまだ大話をしています。また切株から吹く新芽を想像させる子供達が騒いでいます。また酒のかおり。

こう云う人間らしさ。人情味などが、きょうつくづくと身にしみて感ぜられました。(13.Nov.11)

田舎の「家」の生活は此上もなく装飾的です。もう四十、五十、六十のそれぞれ家を持った人々が──中には一生海と争った人も居ます。いくたびか事業を始め幾度か失敗し、また始めつつある人も居ます。危うく情海の波瀾を逃れて後顧的の半生を暮《おく》っている人も居ます──二十人近く莚《むしろ》の上に陣取って、丸く切った白紙に鋏《はさみ》を入れ、また金銀の紙を花弁に切り、それを丸い竹に巻いて、糸目で皺をつくり、牡丹の花、蓮の花またその葉、その蕚《うてな》を拵《こしら》えて居るのを見ると、何と云いましょうか、一種可憐の情に似た心持が油然と湧き出すのを感ずるのです。

天井から二つの巻いた莚を弔《つる》し、その上に半成の牡丹花の茎が挿されるのです。そういう光景の間に手を動かす人々は実際の自然が永い月日の間に彫《きざ》み込んだいろいろの相貌の持主であると云うことを想像して下さい。──

少時の中休みの間に土地の名物の蜜柑が配られる。人々の手の指があの濃い緑色にそまると、そこここが一体に鋭い酸い香の海とかわるのです。

「海」──「葬礼の準備」──「銀紙の蛇」──そを罩《こ》むる雰囲気として「南国の黄なる木の実」──こういう蕪村の俳句のような連想は、実際その光景を見ない貴君にも、原物の味の幾分を彷彿せしむることが出来るでしょう。(14.Nov.11)

(一九一一年二六歳)

1[藤村]島崎藤村(作家・詩人、一八七二─一九四三)。

2[藤島]藤島武二(洋画家、一八六七─一九四三)。

3[白樺の展覧会]雑誌「白樺」が主催した美術展。

4[Hofmannsthal]フーゴ・フォン・ホフマンスタール。オーストリアの新ロマン主義の作家・詩人(一八七四─一九二九)。

5[ギヤマン]ガラス。

6[ルパナール]娼館。

正岡子規スケッチ帖(011)

◎正岡子規「草花帖」

明治三十五年八月一日

秋海棠《しゅうかいどう》 シウカイダウ

同日

金蓮花《きんれんか》

ノウゼンハレン

NASTURTUM

桃牛兒科(ゲンノショーゴ科)

Geraniaceae

参考】

・Wikipedia 秋海棠

・Wikipedia 金蓮花

正岡子規スケッチ帖(010)

◎正岡子規「草花帖」

此《この》帖は不折子《ふせつし》*よりあづ(預)かりたりと思ふ 併《しか》し此頃《このごろ》の病苦にては人の書画帖などへ物書くべき勇気更になし 因《よ》つて此帖をもらひ受くる者なり 若《も》し自分のものとして之に写生するときは快《かい》極《きわまり》りなし 又其《その》写生帖を毎朝毎晚手に取りて開き見ること(ヿ)何よりの楽《たのし》みなり 不折子欧州より帰り来るとも余の病眛より此唯一の楽み(即《すなわ》ち此写生帖)を奪ひ去ること(ヿ)なからんを望む

明治三十五年八月一日

病子規

泣いて言ふ

写生は総《すべ》て枕に頭つけたままやる者と思 へ

写生は多くモルヒネを飲みて後やる者と思へ

*中村不折(一八六六—一九四三)。洋画家、書家。

正岡子規スケッチ帖(009)

◎「菓物帖」末尾の俳句

青梅をかきはじめなり菓物帖

南瓜《かぼちゃ》より茄子《なす》むつかしき写生|哉《かな》

病間《びょうかん》や桃食ひながら李《すもも》画《か》く

画がくべき夏のくだ物何々ぞ

画き終へて昼寝も出来ぬ疲れかな

追加】右図は、下村為山の画(無署名)

参考】岩波文庫「正岡子規スケッチ帖」