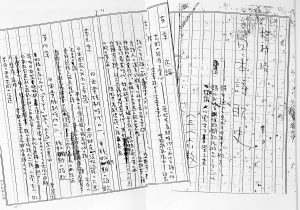

◎ 槇村浩「日本詩歌史」(その3)

第二章 日本原始共産制時代の詩歌

詩学方法論の一例と日本語の特殊性――本来平和的な共産詩人の進歩的戦争に対する反省と苦悶――盛期第一期、狩猟的農業時代。女性による白鳥の歌の第一曲――盛期第二期、牧畜的農業時代。移民戦争の英雄酋長による白鳥の歌の第二曲――盛期第三期、社会主義的農業時代。原始的女性織工による白鳥の歌の第三曲――原始共産制時代没落の諸表象

詩の解釈の方法論の一例として、次のようなものがある。

「あっぱれ*、あな面白、あな楽し、あなさやけ、おけ!」

これは日本の詩の内で最も美くしいもの、一つである。これだけ短い句の中に、これだけ原始共産社会の自由と野性を素朴に表現したものがあるだろうか。こうした小供の純真さは、長い間われわれに返ってこなかったのだ。

*はじめ「あわれ」と書き、のち「あっぱれ」にかえる

あらゆる階級と身分の人々が同一の詩を口ずさむ時、彼等はおの/\の立場にしたがって異った解釈をするとはいえ、それはなを近似性を発音の中に秘めている。同じ時代の人々にとって、アクセントが変り、句読が断続された頃には、文字がこれらの詩の永久的な楔として、そして文字を知っているものゝみに通用する一方的な意義をもって現われてくる。

文字のない思想の海面に次第にもり上った結晶物が凝結して文明の珊瑚礁を築く頃には、財産の海面にも共産社会を荒らすほどの父家長財産の珊瑚礁がもり上がっていた。しかも日本字の形成は、これほど複雑に分裂した社会と財産とをうつし出した字は世界に類例がないだろうと言われるほどで、しかつめらしい中国字の輸入から始まった。だから文字の秘密を握っている少数の貴族は、発音を少しも違えずに、意味をすっかり書きかえるとゆう見事な芸当をやってのけた。古語拾遺*には、この歌はこう記されてある。

阿波礼、阿那於茂志呂、阿那多能志、阿那佐夜憩、飫憩

これには更に挿話がつき、その字面を辿って、たんねんにその当時の意義を再現すればこうなる。

波のごとそこはかとなく過ぎゆくものに、哀愁の楽しさをもって挨拶しよう

日やけのせぬ真白な顔をふり立てるのは、何と殻物を茂らせる方法ではあるまいか

多くの志が達するとは何と楽しいではないか

この夜、竹葉の音を聞きながら一休みしよう

自分をして粟飯を盛る葉と葉のさやぎの中に休憩せしめよ

*岩波文庫黄三五— 一に収められている

意義の転換期にいつも見られるように、本来かんたんなこの歌は、こんなにも複雑に捻じ曲げられている。「あはれ」の三字の中に含まれた快楽から出発して、悲喜こもごもの意味に変り、やがて全く哀愁に帰してしまうまでの三段階――あらゆる言語と社会の上層建築の表現に共通した三段階は、日本語の中で最も代表的なものの一つである。「おもしろい」愉快さは、耕作せぬ貴族の顔の白さであり、働かずに茂った穀物を手に入れることである。「おけ!」とゆう楽しい食事の休憩は、休憩そのものよりむしろ食器そのものの方え問題の重心を持ってきたために、食器と食器との葉ずれから、食料分配のずれ合いまで転化されている。文明はこの名詩の原始的な意義と一しょに、ー切の財産と人民の原始的な意義まで葬ってしまった。邪魔っけな私有財産の珊瑚礁が、文字の珊瑚礁を征伏して、詩を再び人民のものとし、この時代の失われた自由と純真さを再生産するまでに、どれだけ多くの年代が経過したことだろう。

記録をたどってたどりうる日本原始共産制時代は、三期に分れる。それは背后に数十万年の乏しい、だが決して貧しくない生活の記録を背負っている。貧乏はいつの世でも、断じて欠乏ではない。

この期間に、詩がいかにして幼稚な形から発達してきたかは、文書の上には何等残されていない。暗黒な、だが健全な歴史の日本海が、すっかり一切の消息をのみこんでしまった。南北からこの列島に押しよせてきた人類の潮が、高麗半島渡来の原始文明を、主として出雲と日向を中心にして開展させ、やがて大和え向って、主流を押し流そうとした時代に、芸術もこの狭い島々の割合に広い社会の上で花を咲かせたのだ。

芸術は平和を愛する。いかに食糧問題上やむをえなかったとはいえ、種族と種族との間の戦いは、決して快いものではなかった。一種族の間では、共同の利益とほとんど全員によって開かれた裁判会議が、あらゆるいさかいを調停した。そして出雲、日向、瀬戸内海と九州沿海で最もよく痕跡を残したように、言語の似かよった近隣種族の間では、同盟会議が共産主義の協力の翼をはった。だがそれ以上は、しつような言語が食糧と共同戦線をはって、協同社会の限界を形造った。この隙間を埋めつ、戦い進むことは種族の義務であり、これを歌いぬくことは共産詩人の義務だった。だが彼等はこの協同の限界に、鋭く芸術の限界を見た。

戦いの結果、結婚か殺戮かヾ、彼等の融合の道として残されていた。共産主義は原始的にも、全か無かを欲する。現在の共産主義の上では世界的にわけもなく統一できるにかゝわらず、自由な社会と自由な社会との間の異民族の平和協定が、こうした物質欠乏とゆう古代的限界性があったばかりにどんなに障えられたことだろう。この時代に剣をとって戦うことは、各種族同盟の宇宙間での正義だった。だが詩人は敏感に、こうした戦争さえ不合理であったことを感じなかったろうか。だからこそてきめんに、残された歌の種類の中では、極端なジンゴイスト*でない限り、誰が見ても明瞭なように、戦いの歌は芸術的には最も拙劣だつた。(大和平定の際の軍歌を見よ)*

*侵略主義者、軍国主義者

*『古事記』中つ巻、歌謡番号ーー―一五

だが愛欲の歌は何と美くしいことだろう。それは種族と種族が共産主義の翼を共にはるための、協商の美くしいカン<ママ>フラージュだった。個人的な恋愛は財産が個別化されぬ内は不可能だったから。しかし原始共産制時代に任意の恋愛が存在しなかったと主張するブルジョア民主主義的俗説家の亜流どもは、(こんな考えをもっているものは、知らず知らずの内に最后の革命の問題を混同するほどブルジョア民主主義が骨の髄にしみついている。)日本の古詩の前に愧死している。愛欲の集団は、この交流不便な時代に、弓矢を手にして、渡り鳥のように百何十里を旅行しては、愉快な原始的結婚式を挙行した。財産の独占性に愛欲の独占性が伴うかぎり、たしかに不合理はあった。だが愛欲は戦争にくらべて、いつの場合にもはるかに平和的である。そして真実な意味で平和的であるかぎり、芸術の豊かな揺籃だった。

日本列島の上で数十万年を経過したところの原始共産制社会最后の約六百年は、社会的時弋に相応して、詩も三期に分れる。

(第一期)雑草としての穀草が、半定住しはじめた種族の所有物として取り入れられはじめた狩猟的農業時代。穀草の自然からの分離は、土器の土からの分離に相応する。詩は種族同盟の開花期としての、生産と愛欲の美くしい連契の最盛期を形造る。

古事記には次の対歌*がある。

*上つ巻四大国主の神の条

(八千矛神)――八千矛の、神の命は、八島國、妻求ぎかねて、遠々し、高志の国に、賢し女を、有りと聞かして、麗し女を、有りと聞こして、さ婚いに、在り立たし、婚いに、在り通わせ、太刀が緒も未だ解かずて、おすいをも、未だ解かねば、乙女の 鳴すや板戸を、押そうらい、吾が立たせれば、引こずらい、吾が立たせらば、青山に、鵺*は呼き、真野つ鳥、雉はとよむ、庭つ鳥、鶏は鳴く、うれたくも、鳴くなる鳥か この鳥も、打ち病めこせね、いしたうや、天馳使、事の、語り言も、こをば

(沼河姫)――八千矛の、神の命、ぬえくさの、女にしあれば、吾が心、浦渚の鳥ぞ、今こそは、千鳥にあらめ、後は、平和にあらんを、命は、な死せたまいそ、いしたうや、天馳使、事の、語り言も、こをば

青山に、日が隠らば、野羽玉の、夜は出でなん、朝日の、笑み栄え来て、拷綱の、白き腕 、沫雪の、弱やる胸を、そ叩き、叩きまながり、真玉手、玉手差しまき、股長に、寐は宿さんを、あやに、な恋いきこし、八千矛の、神の命、事の、語り言も、こをば

*鵺は鳥の名。トラツグミの別名

八千矛の神とは、おきまりの八の氏族の原数でわりきれた全種族のかなり大きな人数だったらしい。沼河姫とは、沼河地方の種族の象徴だったろう。問題は性的な男性が女性に結婚を申しこんだのではなく、すぐれた文化の種族がおくれた文化の種族と結婚によって融合したことにあった。性別に関しては、古来プロレタリアートの出現するまで、どんな意味でも(哲学的にも、芸術的にも、性欲的にも)ありのまゝの男と女として区別されたことはなかったのだから。特に名に武器の矛がなのられていながら、記述に武力的な分子が少しもないのは、どんなに原始社会では、問題が平和にはこんだかを証明している。戦いの結果は、こゝでは最も好都合にはこんでいる。

前の呼びかけの歌では、鵼*と雉と鶏とは、生産の矛盾から激発された敗北の卜—テムだった。狩猟時代のこれらは、山と野と家の代表的な鳥類として、まだ山野に重心を置いたがんこな自然に近い生産の部分と、家内財産にくづおれた部分とを現わしていた。いま女性は、しば/\変形する水辺の千鳥である。それは流れのように空中に浮動する。そしてもっと固定的なものについて、死の予期をもって結婚する。生産の流れの中で流動するものにとって、固定は死である。しかし固定が新らしい流動の起点となる限りにおいて、この二つのもの、結婚による接合は、縦にも横にも必然的である。だが悲しいことには、原始共産制の進行は、科学共産制の進行と逆に、一つ一つの歴史のコマが、社会の空虚さを一つ一つえぐって行くのだ。

*鵼は鶴に同じ

それは崩壊する原始共産制に対する白鳥の歌*の最初の曲だった。だが穀物が前面に表われるまでは、それはまだ「死の平和」であるだろう。

*白鳥の歌。『古事記』中の巻五、景行天皇・成務天皇の条に白鳥の陵の記事がある

(第二期)広汎な有益植物としての穀草が、もっと固定的に定住しはじめた種族の所有物として自然から抽象しうる限度に応じて、集約的にされた牧畜的農業時代。もっと物資に富んだ地域では牧畜生産を生産にまで拡大しえたのだが、日本では穀草そのものが牧草的形態として、種族民そのものが全体としての平等な家畜化えの経路を、まだこの時代には直接破綻の局面を見せぬほどの共産的平和さをもってたどっていた。序に、女系が男系に漸次変遷して行ったのもこの時代だった。

穀物の発達がこうした新段階を示したのは、大和の種族たちが新らしい団結を築いてから、十代の酋長を経過した後だった。四道酋長*や日本武尊や息長帯姫命*を中心とする四方えの移民戦争、歴代の事業として示されている灌漑事業の発展は、農業が生産の前面に押し出されるまでの偉大な準備期の基盤となった。それは大陸文明との接触によって、急速に七代の酋長を経過した後、第三期え突入した。

*四道将軍。崇神天皇十年、教化のため四人の人物を北陸・東海・西道・丹波に派遣。『日本書紀』巻五

*おきながたらしひめのみこと。神功皇后の名

白鳥の歌は、女性によってヾはなく、移民戦争の英雄*によって代表された。社会的発展による共産主義の翼の拡大は、同時に鉱物と畜産に乏しい日本原始の共産主義の最后の限界線え、ます/\強く迫って行く不安を製造せざるをえなかった。少数の権力者の恣意による戦いでなかったばかりに、生産の矛盾による悲劇は、軍事酋長自身がほとんど双肩に負わねばならなかった。詩と神話は、こうした形で種族の白鳥の歌を奏でた。日本武尊は、ノボス(煩悩の野)で土地の个所々々に失われた太刀を求めながら、青垣山のた、なづく美くしい倭を讃える国思歌を歌いつゝ斃れた。

*倭建の命

倭は、国のまほろぎ、たゝなづく、青垣山、隠れる、倭し、美し*

*『古事記』中つ巻、歌謡番号三一

故郷がこんなに美化された時、それは広大ないくつかの種族同盟の中で、特殊の故地としての最も原始的な種族同盟が、生産の前衛地として、くっきり組織されたことを証明する。崩れゆく自由を、常に過去の楽園として、この故郷を想像する習慣を人民に与えたし、またそれが中央集権の旗幟の萌芽として、おしたてられればおしたてられるほど、未来の楽園として、宗教的な楽土のさゝやかな要素をさえ培かったのだった。彼は憧れの故郷に到達せずに、白鳥となって昇天した。酋長をさきがけとして人民は心の故郷に帰れなくなった。妻たちと子供たちは、白鳥を^追いながら彼等の酋長の前に、葛にからまれたー本の田の稲幹*が立っているのを見た。白鳥の歌のこの部分は、原始共産制が最后の段階として原始社会主義え逆転する前夜の、悲痛な挽歌*だった。

*いながら。稲の茎

*『古事記』中つ巻歌謡番号三五〜三八

(第三期)これはもはや穀草以上のものである。穀物が主食として生産の最重要部面に姿を現わした時代である。大雀命*が酋長に就任して以来、一本の稲幹は原始共産制最后のタブウとして、大風のように揺れはじめたのだ。

*大雀命 おおさざきのみこと。仁徳天皇

大雀命は移民の旅をつヾけながら、瀬戸内海の航行に詩の断片を残した。それはうすっぺらにしきのされて、全面を覆った愛欲の稲幹の歌だった。全面的なために、表面白鳥の空虚さはなかった。だがその裏面は、血族集産制のいびつな発達に伴い、実にうすっぺらとなりつ、あるのを免れなかった。

農業と幼稚な家内工業は緒についた。女性は静かに、原始織機をそなえた寝室に坐って配偶者の訪問を待っていた。

わか背子の、くべき宵なり、さゝがにの、くものふるまい、今宵知るしも*

*『日本書紀』巻13 允恭天皇八年の条

これはこうした女性のすべての歌—生産器具に次第に定着づけられようとする成年氏族えの候補者をひっくるめて、次代の半家族奴隸を準備したものらすべての歌だった。「さゝがに」は笹蟹と笹が嶺の二つを、「くも」は蜘蛛と雲の二つを意味する。それは生産用具としての卜—テムめいた鉄器の鉄であったと共に、古代の共産制度をひとつひとつ切断して行った金属器具だった。鉄器は日本では稀ながら、また稀だったヾけこの時代では特にこうした下からの連鎖の切断と、上からの連鎖の集約との役目を背負わされた。それは彼等の平和なる社会の、地平線のかなたから湧き起った、暗い「笹ケ嶺の雲の振舞」でもあった。

農業の進展は、軽酋長と衣通姫*との恋愛詩を境にして、国家の形成にまで生産を押し進めてきた。彼等は血族集産制の飽満期に常套的なタブウと、原始共産制没落の前奏曲としての氏族から家族えの財産の改編を意味する盟神探湯*を犯したゝめに、死にまで追放された。以前の第二期には、酋長夫婦は心の故郷に迫りながら追いつくことのできぬ空隙を、生と死を隔て、離別の白烏の歌を歌った。この第三期では、逆に心の故郷から離れながら追いつくことのできぬ空隙を前にして最後の山餅の歌が歌われた。

*『古事記』下つ巻三 允恭天皇の条

*くかたち。神明裁判の一つ

君が行き、け長くなりぬ、山釿の、迎えを行かん、待つには待たじ*

*『万葉集』九〇

山釿*と呼ばれた建木は、後代では呂氏春秋にもあるように、封建的圧制権力の集中表現となった。この時代にはそれは共同の山釿であり、いわヾ上層下層建築を通じて宇宙の兄妹の系図が奴隸の夫婦の系図と入れ替ろうとする刹那の、原始共産制の破滅の歌を奏でる楽器だった。

*山祈 やまたづは、すいかずら科の落葉低木、にわとこの古名

そして圧制の時代がきた。記紀はじめすべての文書は、一せいに歴史はじまって以来の日本の最大の暴君について、特筆大書している。惨殺、クーデタ—、侵略戦争、共同倉庫の京奪、女生と奴隸に対するはてしなき悪行—これが大悪天皇と呼ばれた雄略天皇の治世だった。四五六年、奴隸国家は強圧的に成立した。伊勢の采女は残虐な死刑を自ら贖おうとした時に、槻の歌を歌って命を乞うた。それは宮廷に生い茂った三重の枝から成る槻について語られていた。「上つ枝は、天を覆えり、中つ枝は、吾妻を覆えり、下つ枝は鄙を覆えり、上つ枝の、枝の末葉は、中つ枝に、落ち觸らばえ、中つ枝の、枝の末葉は、下つ枝に、落ち觸らばえ、下つ枝の、枝の末葉は、あり衣の、三重の子が、指さがせる、瑞玉盃に、浮し脂、落ちなづさい、水こおろに、こおろに、是しも、あや

にかしこし、高光る、日の御子*」

*『古事記』下つ巻、五、雄略天皇の条

それは統制せられ、その中に社会層の分化されたところの差別社会の肖像だった。天皇の盃が、その全貌を写していた。あの第三期の発端の代表的大雀命の結婚の際、三重の花橘の枝について歌われた結婚式の歌を想い起こしてみよ。

いざ子ども、野蒜つみに、蒜つみに、わが行く道の 香ぐわし、花橘は、上つ枝は、鳥居枯らし、下つ枝は、人取り枯らし、三栗の中つ枝の、ほつもり、赤ら乙女を、いざさらば、好らしな*

*『古事記』中つ巻、七、応神天皇の条

こゝでは、宗教の萌芽をなした古制と、浮揚した上層建築の「鳥」と、こうした矛盾がやゝ抽出しはじめたにかゝかわらず、共産制の埒内にあったゝめに、まだ抽象化された下層建築としてしか現われていない「人間一般」との懸隔が作られているとはいえ、生活の保障をもつ「中つ枝」に自由の「赤ら乙女」はなおなお酋長の妻たるに適わしいものとして保存されていた。わづか一世紀あまりの間に、社会建築の三重構成は何と変化したことだろう。三重の調和は、大悪天皇に刃向った最后の民主酋長の歯型と共に、虐殺の墓に埋葬されてしまった。

詩が全体として人民のものでなくなった時代の素描は、こうだった。この時代以后、俄然詩が宮廷化したこと、及び芸術的価値の急速な低落が、社会の転換に応じて、日本詩史に一時期を画したことは、何人にも疑う余地はない。蒙昧政策と弾圧政策は、人民をしてたヾ屈従の歌をしか歌わしめぬのだ。

芸術は永久に社会自体から去ったかのようだった。こゝにはすでに和解しがたい、貴族と奴隸との芸術の対立があった。国民の大部分は、知らず/\の内に、大陸からの封建的影響の顕著な、早熟な父家長的半族奴制の中に落しこまれた。

人類の小供は口笛を吹き、歪められた日本におさらばを告げた。「人は再び小供になることは出来ない。もしなったら馬鹿になるだろう。」欺かれた童心の再生産が、小供になろうとして誤って痴呆症になった大人の醜い姿を、詩の上で疑い深い芸術の本質としてさらけ出すことが、あらゆる社会的欺瞞と共に、この時から始まったのだ!