◎滝沢馬琴・内田魯庵抄訳南総里見八犬伝(001)

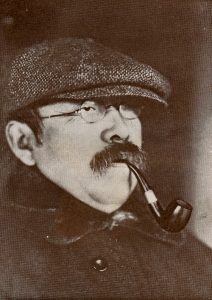

内田魯庵(1907年頃) Wikipedia より

南總里見八犬傳(解題的梗概を含む)

滝澤(曲亭)馬琴・内田魯庵抄訳

——————————————————-

小 引

一 八犬傳は全部を完成するに二十八年を費やしてをる。總冊百六巻。一篇の物語として此の如く長きは東西共に比倫を絶する。西欧小説中の最大長篇として推される猷豪ユーゴー の『哀史』も杜翁の『戰争與平和』も八犬傳に比べてはその雄を称する事は出來ない。随つて讀者としても全部を卒業するのは決して容易でないので、所謂八犬傳の愛讀者が暗そら んするは大抵、信乃濱路の情史乎、芳流閣上の争闘乎、房八の悲劇乎、荒芽山の活劇乎、部分的の物語に限られてをる。能く全部を通串してその半ばにだも達したものは甚だ少ま れである。明治の文学史に高名な博士中の博士ともいふべき某氏は、曾て八犬傳を八分通り通讀したのを誇りとして、八犬傳を全部卒業したものは恐らく一人も有るまいと、能く八分通りを讀破したのを以て讀書心旺盛を示すものとして暗に自負する處があった。八犬傳は特別の忍耐力を要するほどソンナ怠屈なものでは無いが、何しろ長いには大抵な者は根負けがしてしまふ。殊に馬琴時代とは思想上文章上の鑑質的態度や興味を根本から異にする今日の中年以下の讀者に取つては、八犬傳も大般若経も餘り大差は無いので、これが全部の通讀を望むのは草鞋脚半掛けの五十三次の行脚を強要するよりも困難である。八犬傳を覆印するに方つて編纂者が先づ解題的梗慨を添へんとする旨趣は此埋由からである。

一 が、編纂者から此依嘱を受けた時は梗慨を書く如きは何でも無いと思ってゐた。但し梗概を書くのは如何に名著でも餘り氣の利いた役目でも無いと思って躊躇もしたが.同時に又自分等に丁度相應した仕事だとも思って幾度か依違した後に應諾した。が、率い ざ着手して見ると屡〻案外な困難に逢着して梗慨を書くといふのは容易ならざる難事であるのを知つた。何しろ百六冊といふ大部の長物語を僅か三百枚や五百枚に切詰めて大體の輪郭を分明ならしめるといふはレンズを透かして縮写するやうなソンナ手輕なものでは無い。それに就いての困難咄は兎角に手前味噌や自画自讃に流れ勝ちだから之を措くが、梗概といふのも矢張創作の一つで、一口にいふと、自分のやうな創作の才の貧しいものがする仕事でない事を痛切に悟った。その才の短い為めの当然の結果として覆刻本の各冊毎にその一冊分の物語の全部の慨略を記述する豫定であったのが、豫定より多少頁を伸ばしても猶二分の一しか祖述出來無かつた。それでも何度か削ったり省いたりしてヤツトこさと之までに縮めて纏めたので、今更に自分の省筆の才の短いのを恥入つた。この比例を以てすると結局許された頁では全部の半分の梗慨しか書けないわけであるが、發行期日が迫ってゐるから第一冊目は是非無いとして何とかして最後の第三冊目までには、全部を纏めるツモリである。

一 馬琴の描寫が極めて細密に渉つて煩瑣を極めてるとは誰も云ふ處であるが、實際に當つて見ると豫想以上に煩冗を極めてゐる。発端を掻摘ままうとするには微細の點までも呑込んで置かねばならないが、三度も四度も反覆しなければ解らぬ個處は相應に多い。その精究の結果、馬琴ほどの細心の作家でも時としては矛盾したり撞着したり、時間が曖昧で、往〻多少相違したり、随分好い加減な與太を飛ばした個處が少からず有る。且脚色にも同じ構想を反覆したり無理な細工をしたり、且又強て自家獨特の因果律に萬事をあてはめようとする牽強があまり餘り煩はし過ぎるに堪へない。馬琴は自分の幼年から青年時代へ掛けての愛讀書で、その代表作は大抵通讀し、一度は馬琴論を書いて見ようと思ふ豫ての腹案もあったのが其後いつとなく興味が去つて了つたが、偶然この最大作の梗概を祖述するに方あた つて、馬琴の著作の態度や慣用の作意が以前よりも一層明瞭に解つて再び馬琴諭の興味を沸湧して來た。馬琴の評傳といふやうな大袈裟なものはイツとも解らぬが將來に期するとして、八犬傳總括評乃至八犬傳偏痴氣論といふやうなものは若し頁が許されるなら第三冊目の梗概終結後に載せたいと思ふ。

一 金碗八郎孝吉

今から五百年前、其處此處そここゝ で戰ひの絶間なかつた時代の咄。房州は白濱から小湊こみなと へ行く長狹ながさ の白箸河しらはしかは の滸ほとり で釣つり をする主従らしい三人の武家があつた。こゝらで餘り見掛けない人品骨柄こつがら で、中にも中央の床几しやうぎ に腰を卸して竿を垂れる一番年少としわか なのは武門の棟梁の氣品を備へた天晴貴人あつぱれきじん の御曹子おんざうし と見受けた。

『今日けふ で三日みつか 、落武者おちむしや にもせよ源氏の嫡流たる里見の冠者が鯉こひ 一匹ぴき 釣つ れぬといふは、能よ く〳〵武運に見放されたと見える。』

と思はず溜息を吐つ いたのを微笑に紛まぎ らして、

『敗軍の將は鯉まで對手あひて にせぬと見えて、何遍なんペん 釣っても小鰕こえび か雑魚ざこ ばかりぢや。』

『殿、止めさせ給へ』と老職らしい年老としふ けたのが、『弓矢ゆみや 持つ武將を釣師扱つりしあつか ひして鯉を釣って來いといふさへ心得ぬに、此國で捕と れるか捕と れぬか解わか らぬものを三日みつか と限るといふは奇怪千萬な。君を迎へまつる誠意の無い安西あんさい の腹が看み え透す きます哩わい 、ノウ堀内氏ほりうちうぢ !』

『如何いか にも杉倉殿すぎくらどの の云はれる通り。』

と今一人いまひとり のがムシヤクシヤと、

『不信ふしん の安西、麻呂まろ らを頼んでイツまでおはすとも詮が無い。杉倉氏、上總かづさ へお伴とも 仕らうぢやござらぬか。』

『兩人とも逸はや まるまい。』

と御曹子は左右を顧みて兩人の短慮を嗜たしな め、

『石橋山に敗れて安房に渡った右幕下うぱくか の武運にあやかるツモリは無いが、結城を落ちる抑そも 々〳〵 から一ひ と先づ安房に落ちついて徐おもむ ろに再擧を図る決心であった。安西、麻呂の頼むに足らぬ心の底は看み え透いてるが、上總へ落て誰を頼まうとする。所詮は時と勢ひを喪うしな つた義實、誰を頼むといふ確しか とした寄邊よるべ が無いから暫らく界隈を放浪さすら つて安西、麻呂のせんやうを見る外は無い。』

と静かに沈吟しあん しつゝ、

『鯉を釣るのは國を釣るのぢや。弓矢持ゆみやも つ手に竿さを を握にぎ るも亦風流!』

と莞爾につこ と笑って武門の棟梁の襟度きんど を示しつ、再び綸いと を垂れる折しも、

『里見さとみ えて〳〵白帆走しらほはし らせ風もよし、安房あは の水門みなと に寄る船は、浪なみ に砕けず潮しほ にも朽ちず、人もこそ引け、我も引かなん。』

と鈍だ みたる聲にて節ふし 面白く繰返し〳〵歌ひ來れる乞兒かたゐ があつた。面おもて は崩くづ れ膿血うみち は流なが れて臭氣堪へ難きに、主従三人は鼻を掩うて疾く去ゆ けかしと思ふを憚りもなく近づいて、

『殿は何を釣らうとお思召す?』

と義實の顏を覗込みつゝ、

『最前さいぜん から見てをれば何がかゝつても直ぐ棄てゝしまはれるが、何を釣らうとお思召すのか?えッ、鯉を?はゝゝゝゝツ、安房には鯉はゐません哩わい 。』

と呵から 々〳〵 と笑つた。

『何なに 、安房には鯉はゐないと申すか。』

と杉倉氏元うじもと と堀内貞行さだゆき は屹きつ となつて双方一度に詰寄つた。

『安房には鯉はをりませぬ。』

と乞兒かたゐ は怯を めず臆せず平然として

『俗に鯉は十郡からの大國で無いと生じないと申しますが、強あなが ち然さ うとも定きま りませぬ。風土に由るので國の大小に由よ らない。奥羽は五十四郡の大國であるが、矢張鯉がをりませぬ。例へば里見の御曹司が上野かうづけ に人となつても上野を知ろし召す事が出來なくて、この房州に流遇さすら つて膝を容れるの室が無いやうなもので厶ござ る。』

と知る乎か 知らぬ乎 恐れ氣げ も無く傍若無人にいひ放つたので、飛ぶ鳥にも氣を置く主従三人、思はず呆れて顏を見合はした。

『汝は一體何者ぢや?』

と暫らくして義實は乞兒かたゐ を屹きつ と睨まへた。

乞兒かたゐ はハツと飛退とびすさ つて大地に手を突き、

『さてはそれがしの推量に違たが はず里見の御曹司おんざうし におはしましたか。君を試ため し奉つた無禮はお許し下されて言上したい事もあれば、率い ざこなたへ成らせ給へ。』

と先さき へ立ちつつ、人の往來ゆきき する路傍を離れた只と ある山蔭へ主従を案内し、上座に義實を据ゑて遥か後うしろ へ後退あとずさ りして、改めて恭うや〳〵 しく大地に額突ぬかづ いた。

『それがしは 當國瀧田たきた の城主神餘長狹介光弘じんよながさのすけみつひろ の家の子金碗八郎孝吉かなまりはちろうたかよし と申すものゝ成れの果でムござ ります。君にも聞こし召されんが神餘じんよ の家は――』

云うん 々〳〵 斯かく 々〳〵 と、義實主従も安房に渡ると直ぐ薄うす 々〳〵 小耳こみみ に入れた神餘の家の動亂どうらん の一伍一什いちぶしじふ を事詳ことつまび らかに言上した。

神餘は安西あんさい 、麻呂まろ と列なら んで安房四郡を分領した東條の末であつた長狹介光弘ながさのすけみつひろ の代となつて東條瀧田たきた を併あ はして安房半國を領し、安西、麻呂を下風かふう に立たして威勢並ぶものも無かつたので、光弘は心驕おご つて日夜酒色に沈湎ちんめん した。嬖臣へいしん 山下柵左衞門定包さくざえもんさだかね 微賤よリ歷上へあが つた君の御恩ごおん を思はず傍若無人に振舞ひ、君の眼を竊ぬす んで嬖妾玉梓へいそうたまずさ と私通し、忠臣を遠ざけ侫人を手馴てな づけ、内外心を併はして思ふまゝ國政を掻亂し、民の怨府となつて家運日に傾き、數代連綿たる神餘の家も累卵よリも危くなつた。

金碗かなまり はもと神餘じんよ の支わか れで代々老職の筆頭であつた孝吉は早く父母に別れマダ年少であつたので光弘の近習きんじゆ に召れてゐたが、光弘が淫楽に耽つて奸臣時を得顏えがほ に跋扈ばつこ し君家の内外日に非なるを視るに忍びず、屡々しば〳〵 苦諌したが容い れられないので、暫らく時を俟つの決心で一時退身した。斯くて五年の歳月を往方ゆくへ 定めぬ旅路に暮して久方振ひさかたぶり に故郷の土を踏んだ時は光弘不慮ふりょ に狂死わうし して奸臣定包さだかね 國をも婢妾ひせう をも竊ぬす んで瀧田たきた の城主としての威福を擅ほしいまま にしてゐた。

豫かね て期ご したる事ではあるが、今更に胸の潰つぶ れる思ひ。段々聞くと定包の好智に長た けたる豫かね て己おの れの横暴を憎んで機會を覘うものがあると聞くや、狩倉かりくら を勸すす めて領内に触れさして刺客を釣り、其日の狩倉には姦計を用ひて君の乘馬を中途に斃れさして己おの れの乘馬を換か へ馬うま として薦すゝ め、刺客の眼め を欺いて己れの身代りに君を射留いと めさせ、意外の珍事に驚いたやうな顏をして直ちに刺客を搦から め捕と らして首を刎は ね、即座に君の仇を報たやうな忠臣顏をした。加之のみ ならず陰謀の張本人たる口を拭いて世子せいし の無いのを奇貨とし、一國一日も君無かるべからずと、暫らく國政を預あづ かるといふ名目でマンマと領主となつて玉梓たまづさ を嫡室とし其他の婢妾をまで竊んだ。

これから後、孝吉は身に漆うるし して乞兒かたゐ に姿を更か へ、日毎に瀧田を徘徊して容子ようす を探り、或る時人目を避けて彼地此地あちらこちら を放浪さすら つてるうちに不斗ふと 耳に入つたのは里見冠者さとみのくわんじや 義實が結城ゆふき の戰ひを遁れて安房へ渡つて來られたといふ噂であつた。所詮痩やせ 浪人の赤手せきしゆ で敵を覘うかゞ うよりはこの名門の君きみ を仰いで義兵を揚げるに如し くは無いと、里見の御曹子の行衞を尋ねるうちに 、自箸河しらはしがは の畔ほとり で邂逅であ つた主従三人の武家は人品骨柄世の常ならず見受けたので、乞兒婆かたゐすがた の恐れ氣げ もなく近づいて鯉に事寄せ口占くちうら を引いて見たので、

『貴いお方かた とは一ひ と目め で見奉つたが、』

と金碗かなまり は感概に堪へないやうな顏をして、

『正しく里見の君におはしましたのは、先君亡靈の導き給ふところ…………』

と逐ちく 一言上して逆賊討伐の義兵の旗揚げを勸めた。

孤忠を憫あはれ む義心と、不忠不義に憤いきどほ る侠骨けうこつ と、天涯の孤客の鬱勃うつぼつ たる雄心とで、義實は金碗の熱辯に耳を傾け、杉倉、堀内、金碗と環座くわんざ して旗上けの謀議を凝らした。

その晩金碗は義實主従を嚮導みちしるべ して小湊へ行き、計はかりごと を用ひて土民百五十名を糾合し、兵は神速しんそく を貴ぶ、即時に瀧田の支城東條へ押寄せ、敵の備へなきに乘じて一擧にして陥おとしい れた。降兵數百人、軍馬、兵器、糧餉りやうしやう 山の如く捕獲して、勢ひに乘じて一氣に城を抜くべく瀧田へ押寄せた。沿道風ふう を望んで集る野武士豪族千餘騎、軍容大いに振った。

が、瀧田は肯繁さすが に要害で。一時に容易に落つる氣色けしき なく、智略に秀づる義實も、老功手だれの杉倉、堀内も、瞻勇無双の金碗も攻め倦あぐ んで策の施ほどこ しやうも無かつたが、不斗ふと 案じつきて反間苦肉はんかんくにく の羽檄うげき を飛ばして城内の人心を動揺せしめた。奇策は誤またず、城内俄かに浮足となり、定包眤近じつきん の幕僚までが不安となつて終に陰謀を企て、突然定包の帳中てうちう に切込んで首を擧げ、これを幣物へいもつ として開城して義實の軍門に降つた。逆徒の一味は此の如くして亡びて、義實は目出度く瀧田へ入城して安房半國の領主となつた。“読書ざんまいよせい(065)” の 続きを読む