南總里見八犬傳卷之一第一回

東都 曲亭主人 編次

——————————————————

「義実三浦に白龍を見る」「里見よしさね」「杉倉木曽之介氏元」「堀内蔵人貞行」

季基訓を遺して節に死す

白龍雲を挾みて南に歸く

京都の將軍、鐮倉の副將、武威衰へて偏執し、世は戰國となりし比、難を東海の濱に避て、土地を闢き、基業を興し、子孫十世に及ぶまで、房總の國主たる、里見治部大夫義實朝臣の、事蹟をつら〳〵考るに、淸和の皇別、源氏の嫡流、鎭守府將軍八幡太郞、義家朝臣、十一世、里見治部少輔源季基ぬしの嫡男也。時に鐮倉の持氏卿、自立の志頻にして、執權憲實の諫を用ひず、忽地嫡庶の義をわすれて、室町將軍義敎公と、確執に及びしかば、京軍猛によせ來りて、憲實に力を勠し、且戰ひ且進で、持氏父子を、鐮倉なる、報國寺に押籠つゝ、詰腹を切せけり。是はこれ、後花園天皇の永享十一年、二月十日のことになん。かくて持氏の嫡男義成は、父とゝもに自害して、屍を鐮倉に留むといへども、二男春王、三男安王とまうせし公達は、辛く敵軍の圍を脫れて、下總へ落給ふを、結城氏朝迎とりて、主君と仰ぎ奉り、京都の武命に從はず、管領(淸方持朝)の大軍をも屑とせず。されば義に仗て死をだも辭せざる、里見季基を首として、凡持氏恩顧の武士、招ざれどもはせ集りて、結城の城を守りしかば、大軍に圍れながら、一トたびも不覺を取らず、永享十一年の春の比より、嘉吉元年の四月まで、籠城三年に及ぶものから、外に援の兵なければ、糧も矢種も竭果つ、「今ははや脫るゝ途なし。只もろともに死ねや」とて、結城の一族、里見の主從、城戶推ひらきて血戰し、込入る敵をうち靡けて、衆皆討死する程に、その城竟に陷りて、兩公達は生拘られ、美濃の垂井にて害せらる。俗にいふ結城合戰とはこれ也。

かゝりし程に、季基の嫡男、里見治部大夫義實ぬし、このときは又太郞御曹司と呼れつゝ、年なほ廿に滿ざれ共、武勇智略は父祖にもまして、その才文道にも長たり。三年以來父と共に、籠城の艱苦を厭はず、この日も諸軍に先たちて、敵十四五騎斬て落し、なほよき敵と引組で、討死せんとて進みしを、父の季基遙に見て、遽しく呼びとゞめ、「やをれ義實、勇士は元を喪ふことを忘れず。けふを限りと思ふこと、理りあるに似たれども、父子もろ共に討死せば、先祖へ不孝これに過ず。京鐮倉を敵とし受て、貳ごゝろを存ずることなく、勢竭き、力窮り、落城のけふに至りて、父は節義の爲に死し、子は又親の爲に脫れて、一命をたもつとも、何かは羞る事あらん。速に殺脫て、時節を俟て家を興せ。とく〳〵落よ」、といそがせば、義實は聞あへず、鞍坪に頭を低、「うけ給はり候ひぬ。しかはあれど、親の必死を外に見て、阿容々々と脫るゝことは、三才の小兒も要せじ。況弓箭の家に生れて、某こゝに十九歲、文武の道にわけ入りて、順逆邪正、古人の得失、大槪はこれをしれり。只冥土黃泉のおん供とこそ思ひ奉れ。死べき處に得死ずして、笑ひを招き、名を汚し、先祖を辱しめ奉らんことは、願しからず候」、と答る辭勇しき、㒵つく〳〵とうちまもる、父は頻に嘆息し、「義實微妙申たり。さりながら、圓頂黑衣に容を更、出家沙門になれといはゞ、親の敎に悖りもせめ、時節を俟て家を興せ、といふを推辭は不孝也。しらずや足利持氏ぬしは、譜代相傳の主君にあらず。抑わが祖は一族たる、新田義貞朝臣に從ひて、元弘建武に戰功あり。しかりしより新田の餘類、南朝の忠臣たれども、明德三年の冬のはじめに、南帝入洛まし〳〵て、憑む樹下雨漏りしより、こゝろならずも鐮倉なる、足利家の招きに隨ひ給ひし、亡父は(里見大炊介元義)滿兼主(持氏の父)に出仕し、われは持氏ぬしにつかへて、今幼若の爲に死す。志は致したり。これらの理義を辨へずは、只死するをのみ武士といはんや。學問も又そのかひなし。かくまでいふを用ひずは、親とな思ひそ、子にあらず」、と辭せわしく敦圉給へば、義實道理に責られて、思はす馬の鬣へ、落す淚は道芝に、結ぶがごとき本の露、末の雫と親と子が、後れ先たつ生死の、海よりあらき鯨波の聲、こなたへ進む敵軍を、季基佶と見かヘりて、「時移りてはかなはじ」、と思ふことさへ豫てより、こゝろ得させし譜代の老黨、杉倉木曾介氏元、堀內藏人貞行等に、注目をしてければ、兩人齊一身を起し、「俺們おん供つかまつらん誘給へ」、といひあへず、木曾介は義實の馬の鑣を牽めぐらし、藏人はその馬の、尻を拍て逐走らせ、西を投てぞ落てゆく。むかし彼楠公が、櫻井の驛より、その子正行を返したる、こゝろはおなじ忠魂義膽、斯ありけんと想像り、殘り留る兵士等は、愀然として列居たり。季基は落てゆく、わが子を霎時目送りつ、「今はしも心やすし。さらば最期をいそがん」とて、鑣かい繰り、馬騎かへして、十騎に足らぬ殘兵を、鶴翼に備つゝ、群り來つる大軍へ、會釋もなく突て入る。勇將の下に弱卒なければ、主も家隸も二騎三騎、敵を擊ざるものはなく、願ふ所は義實を、後やすく落さん、と思ふ外又他事なければ、目にあまる大軍を、一足も進せず、躬方の死骸を踏踰て、引組では刺ちがへ、おなじ枕に臥ほどに、大將季基はいふもさらなり、八騎の從卒一人も殘らず、僉亂軍の中に擊れて、鮮血は野逕の草葉を染、躯は彼此に算を紊して、馬蹄の塵に埋といへども、その名は朽ず、華洛まで、立のぼりたる丈夫の、最もはげしき最期也。

さる程に、里見冠者義實は、杉倉堀內に導れて、十町あまり落延つ、「さるにても嚴君は、いかになり果給ひけん。おぼつかなし」、といくそたび、馬の足掻を駐めつゝ、見かへる方は鬨の聲、矢叫の音囂しく、はや落城とおぼしくて、猛火の光天を焦せば、「吐嗟」とばかり叫びあへず、そがまゝ靮ひきしぼりて、騎かへさんとしたりしかば、兩個の老黨左右より、轡に携て動せず、「こは物體なし。今更に、ものにや狂ひ給ふらん。大殿の敎訓を、何とか聞召たるぞ。今落さるゝ城に還て、可惜おん身を喪給はゞ、古歌にも詠る夏蟲の、火むしよりなほ果敢なき所爲なり。夫大信は信ならず、大孝は孝なき如し、と古人の金言日來より、口順給ふには似げなし。凡貴きも賤きも、忠孝の道は一條なるに、迷ひ給ふはいかにぞや。こなたへ來ませ」、と牽駒の、こゝろも狂ふ孝子の哀傷、頻りに焦燥聲もはげしく、「放せ貞行、禁るな氏元。伱達が諫言は、親の御こゝろなるべけれど、今これをしも忍びなば、われ人の子といはれんや。放せ〳〵」、と鞭を揚て、打どあふれど玉匣、ふたり等しき忠臣の、拳は金石、些も緩めず、鞭るゝ隨に牽てゆく、馬壇、鞍懸、柳坂、けふりは後に遠離る、火退林のほとりにて、勝誇たる鐮倉勢、二十騎あまり追蒐來つ、「遖武者態、逸足はやし。緋威の鎧着て、五枚冑の鍬形の、間に輝く白銀もて、中黑の紋挫たるを、大將と見るは僻目欤。蓬し返せ」、と呼かけたり。義實は些も擬議せず、「あながまや雜兵ばら。敵をおそれて走るにあらねば、返すに難きことあらんや」とて、馬をきりゝと立なほし、大刀拔翳て進み給ふ。大將を擊せじとて、杉倉堀內推竝で、敵の矢面に立塞り、鎗を捻て突崩す。義實は亦老黨を、擊せじとて馬を馳よせ、前後を爭ふ主從三騎、大勢の眞中へ、十文字に蒐通て、軈て巴字にとつて返し、鶴翼に連て、更に魚鱗にうち遶り、西に當り、東に靡け、北を擊ては、南に走せ、馬の足を立させず。三略の傳、八陣の法、共に知たる道なれば、目今前にあるかとすれば、忽然として後にあり、奮擊突戰祕術を竭す、千變萬化の大刀風に、さしもの大勢亂騷ぎて、むら〳〵はつと引退く。敵退けば杉倉等は、主を諫て徐々と、落るを更に跟て來る、端武者は遠箭に射て落し、追ひつかへしつ林原、三里が程を送られて、終には落る夕日の迹に、十六日の月圓なり。

こゝより追來る敵なければ、主從不思議に虎口を脫れて、その夜は白屋に宿りを投め、旦立の置土產に、馬物具をあるじにとらせて、姿を窶し、笠をふかくし、東西すべて敵地なれども、聊志すかたなきにあらねば、相摸路へ走りつゝ、第三日にして三浦なる、矢取の入江に着給ふ。固より裹む糧もなく、盤纏乏しき落人と、なりも果たる主從は、いといたう餓疲れて、松が根に尻をかけ、遙に後れし堀內藏人貞行を俟着て、安房の州へ渡さんとて、轍の鮒の息吻あへず、見わたす方は目も迥に、入江に續く靑海原、波しづかにして白鴎眠る、比は卯月の夏霞、挽遺したる鋸山、彼かとばかり指せば、こゝにも鑿もて穿なし、刀して削るがごとき、靑壁峙て見るめ危き、長汀曲浦の旅の路、心を碎くならひなるに、雨を含る漁村の柳、夕を送る遠寺の鐘、いとゞ哀れを催すものから、かくてあるべき身にしあらねば、頻に津をいそげども、舩一艘もなかりけり。

當下杉倉木曾介氏元は、苫屋の門に乾魚とり納るゝ、白水郞が子どもをさし招き、「喃髫髦等にもの問ん。前面へわたす舟はなきや。熟ぬ浦曲に流浪ひて、いとゞしく餓たるに、われはともあれこの君へ、物あらば進らしね」、と他事なくいへば、そが中に、年十四五なる惡太郞、赤熊に似たる額髮、潮風に吹黑れし、顏に垂るゝを掻も揚ず、揉斷るごとき靑涕を、啜り籠つゝすゝみ出、「癡たることをいふ人かな。打つゞく合戰に、舩は過半借とられて、漁獵だにも物足らぬに、誰かは前面へ人をわたさん。されば又この浦に、汲む鹽よりもからき世は、わが腹ひとつ肥しかぬるに、馴もえしらぬ人の飢を、救ふべき糧はなし。堪がたきまで脾撓くは、これを食へ」、とあざみ誇て、塊を掻取つゝ、投かけんとする程に、氏元はやく身をひらけば、塊は衝と飛越て、松が根に尻をかけたる、義實の胸前へ、閃き來れば自若として、左のかたへ身を反らし、右手にぞこれを受給ふ。現憎むべき爲體に、氏元は霎時も得堪ず、眼を睜り、聲をふり立、「こは嗚乎なる癖者かな。旅なればこそ汝等に、一碗の飯を乞もすれ、糧なくはなしといふとも、辭に物は沒まじきに、無禮なる所行も限りあり。いでその頤砍て、思ひしらせん」、と敦圉つゝ、刀の鞆に手を掛て、走り擊んとしたりしかば、義實急に召禁め、「木曾介大人氣なし。麒驥も老ては駑馬に劣り、鸞鳳も窮すれば、蟻蜋の爲に苦めらる。昨はきのふ、今はけふ、よるべなき身を忘れし欤。彼等は敵手に足らぬもの也。つら〳〵ものを案するに、土はこれ國の基也。われ今安房へ渡るに及びて、天その國を給ふの兆欤。彼を無禮也と見るときは、憎むに堪たり。これを吉祥とするときは、歡ぶべき事ならずや。晉の文公が五鹿(曹國の地名也)の故事、よく今日のことに似たり。賀すべし〳〵、とみづから祝して、塊を三度戴き、そがまゝ懷へ挾給へば、氏元もやゝ曉て、刀の鞆に掛し手と、共に怒りを解おさめ、そのゆくすゑは憑しき、主君を壽き奉れば、白水郞が子どもは掌を拍て、いよ〳〵あざみ笑ひけり。

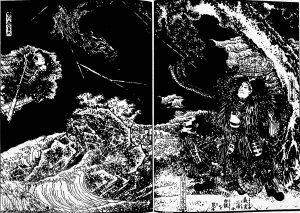

時に磯山、雲叢立て、海面俄頃に晦わたり、磁石に塵の吸るゝごとく、潮水頻りに逆上り、風颯おとす程こそあれ、雨は彼鞆岡の篠より繁く降そゝぎ、電光まなくして、雷さへおどろ〳〵しく、落かゝるべく鳴撲けば、侲僮どもは劇騷ぎて、苫屋々々に走入り、裡より鎖して、敲けども開けず。

かくてぞ義實主從は、笠やどりせんよしのなければ、入江の松の下蔭に、笠を翳して立給ふ。さる程に、風雨ます〳〵烈くて、或は晦く、或は明く、よせては碎け、碎けては、立かへる浪を包て、廻翔る雲の中に、物こそあれ、と見る目𧡲く、忽然として白龍顯れ、光を放ち、波をまき立、南を投てぞ飛去ける。且して、雨霽、雲おさまり、日は沒ながら影はなほ、海に殘りて波をいろとり、梢を傳ふ松の雫、吹拂ふ風に散る玉は、沙石の中に輾沒る。山は遠して、翠ふかく、巖は靑して、いまだ乾かず。瞻望に倦ぬ絕景佳境も、身の憂ときはこゝろ止らず。氏元は義實の、衣の濕吹氣を拂ひなどして、後れたる貞行を、今か〳〵と俟程に、義實海面を指して、「向に雨いと烈しくて、立騷ぎたる浪の間に、叢雲頻りに廻翔り、彼岩のほとりより、白龍の升りしを、木曾介は見ざりし歟」、と問れて直と足を跪、「龍とは認め候はねど、あやしき物の股かとおぼしく、輝かゞやくこと鱗のごときを、僅に見て候」、といへば義實うち點頭、「さればこそその事なれ。われはその尾と足のみ見たり。全身を見ざりしこと、憾むべく惜べし。夫龍は神物也。變化固より彊なし。古人いへることあり。龍は立夏の節を俟て、分界して雨を行。これを名けて分龍といふ。今は則その時也。夫龍の灵たるや、昭々として迩く顯れ、隱々として深く潛む。龍は誠に鱗蟲の長也。かゝる故に、周公易を繋ぐとき、龍を聖人に比たり。しかりといへども、龍は欲あり、聖人の無欲に及ず。こゝをもて、人或はこれを豢、或は御、あるひは屠る。今はその術傳るものなし。又佛說に龍王經あり。大凡雨を禱るもの、必まづこれを誦。又法華經の提婆品に、八歲の龍女、成佛の說あり。善巧方便也といふとも、禱て驗を得るものあり。この故に、龍を名つけて雨工といふ。亦これを雨師といふ。その形狀を辨するときは、角は鹿に似て、頭は駝に似たり。眼は鬼に似て、項は蛇に似たり。腹は蜃に似て、鱗は魚に似たり。その爪は鷹の似く、掌は虎の似く、その耳は牛に似たり。これを三停九似といふ。又その含珠は頷にあり。司聽ときは角を以す。喉の下、長徑尺、こゝを逆鱗と名づけたり。物あつてこれに中れば、怒らずといふことなし。故に天子の怒り給ふを、逆鱗とまうす也。雄龍の鳴ときは、上に風ふき、雌龍の鳴ときは下に風ふく。その聲竹筒を吹ごとく、その吟ずるとき、金鉢を戞が如し。彼は敢衆行かず、又群處ことなし。合するときは體をなし、散するときは章をなす。雲氣に乘じ、陰陽に養れ、或は明に、或は幽なり。大なるときは宇宙に徜徉し、小なるときは、拳石の中にも隱る。春分には天に登り、秋分には淵に入り、夏を迎れば、雲を凌て鱗を奮ふ。これその時を樂也。冬としなれば泥に淪み、潛蟠て、敢出ず。これその害を避る也。龍は尤種類多し。飛龍あり、應龍あり、蛟龍あり、先龍あり、黃龍あり、靑龍あり、赤龍あり、白龍あり、元龍あり、黑龍あり。白龍物を吐ときは、地に入て金となり、紫龍涎を垂るゝときは、その色透て玉の如し。紫稍花は龍の精也。蠻貊鬻で藥に入る。鱗あるは蛟龍なり。翼あるは應龍也。角あるを虌龍といひ、又叫龍ともこれをいふ。角なきを𡖟〚多+它〛龍といひ、又これを螭龍といふ。又蒼龍は七宿也。班龍は九色なり。目百里の外を見る、これを名けて驪龍といひ、優樂自在なるものを、福龍と名けたり。自在を得ざるは薄福龍、害をなすはこれ惡龍、人を殺すは毒龍也。又苦て雨を行、是則垂龍也。又病龍のふらせし雨は、その水必腥し。いまだ、升天せざるもの、易に所謂蟠龍也。蜂龍は長四丈、その色靑黑して、赤帶錦文の如し。火龍は高七尺あり。その色は眞紅にして、火焔炬を衆る如し。又癡龍あり。懶龍あり。龍の性は淫にして、交ざる所なし。牛と交れは、麒麟を生み、豕に合へば象を生み、馬と交れば龍馬を生む。又九ツの子を生む說あり。第一子を蒲牢といふ。鳴ことを好むもの也。鐘の龍頭はこれを象る。第二子を囚牛といふ。音を好むもの也。琴鼓の飾にこれを付。第三子を蚩物といふ。呑ことを好むもの也。盃盞飮器に、これを畫く。第四子を嘲風といふ。險を好むもの也。堂塔樓閣の瓦、これを象る。第五子を匝批といふ。殺ことを好むもの也。大刀の飾にこれを付。第六子を屭といふ。こは文を好むとなん。いにしへの龍篆、印材の杻、文章星の下に畫く、飛龍の如き、みな是也。第七子を狴犴といふ。訟を好むもの也。第八子を竣猊といふ。竣猊はら乃獅子也。坐することを好むものとぞ。倚子曲彔に象ることあり。第九子を霸下といふ。重を負を好もの也。鼎の足、火爐の下、凡物の枕とするもの、鬼面のごときは則これなり。これらの外に又子あり。憲章は囚を好み、饕餮は水を好み、蟋蝪は腥を好み、蠻蟾は風雨を好み、螭虎は文釆を好み、金猊は烟を好み、椒圖は口を閉るを好み、虭蛥は險に立を好み、鰲魚は火を好み、金吾は睡ざるものとぞ。皆これ龍の種類なり。大なるかな龍の德。易にとつては乾の道也。物にとっては神聖なり。その種類の多きこと、人に上智と下愚とあり、天子匹夫の如くなる欤。龍は威德をもて、百獸を伏するもの也。天子も亦威德をもて、百宦を率給ふ。故に天子に袞龍の御衣あり。天子のおん顏を、龍顏と稱、又おん形體を龍體と唱、怒らせ給ふを逆鱗といふ。みな是龍に象る也。その德枚擧べからず。今や白龍南に去。白きは源氏の服色也。南は則ら房總々々は皇國の盡處也。われその尾を見て頭を見ず。僅に彼地を領せんのみ。汝は龍の股を見たり。是わが股肱の臣たるべし。さは思はずや」、と正首に、和漢の書を引、古實を述、わがゆくすゑの事さへに、思量りし俊才叡智に、氏元ふかく感佩し、「武辯の家に生れても、匹夫の勇に誇るは多く、兵書兵法に通ずるすら、今の時には稀なるに、なほうらわかきおん年にて、人も見ぬ書をいつのまに、讀つくし給ひけん。さもなくておのづから、物に博くは天の作る、君は寔に良將なり。今こそまうせ結城にて、得死ざりける氏元が、はじめの憾とうらうへなる、命めでたくけふにあふ、歡びこれにますものなし。斯ゆくすゑの憑しきに、日は暮果て候とも、要なき入江に明さんや。安房へおん供つかまつらん。と思へども舩はなし。天は晴ても甲夜闇に、月待わぶる途の便なさ、こゝろ頻りに焦燥のみ。せんすべなきは水行也。とは思はでや、後れたる、堀內貞行が今までも、まゐらざること甚不審。富貴には他人も合ひ、まづしき時は妻子も離る。人の誠に經なければ、渠はや途より迯たりけんおぼつかなく候」、といひつゝ眉根うちよすれば、義實莞尒とうち笑みて、「さな疑ひそ木曾介。老黨若黨多かる中にて、彼と汝は人なみならぬ、志あればこそ、家尊大人擇せ給ひて、吾儕に屬させ給ふならずや。われも亦貞行が人となりはよく知りつ。難に臨て主を棄、迯かくるゝものにあらず。今霎時こゝにて俟ん。月も出べき比なるに」、と物に障らぬ言の葉も、心の底もいと廣き、海より出る十八日の、月おもしろき浦波や、金を集め玉を敷、龍宮城もかくやらんとて、主從額に手を翳し、思はずも木蔭をはなれて、波打際へ寄給ふ。

浩處に快舩一艘、水崎のかたより漕出たり。「こなたへもや」、と見る程に、はやきこと矢の如く、間ちかくなるまゝに、舩の中より聲たかく、

〽契あれば、卯の葉葺ける、濱屋にも、龍の宮媛かよひてしかな

と、口實む一首の古歌(仲正家集)を、水主は何とも聞しらでや、そがまゝに漕着しかば、件の人は纜を、砂の中へ投かけて、その身も閃りと登り立を、と見れば堀內貞行。「こは〳〵いかに」、とこなたの主從、縡問㒵に先に立て、舊の樹下に坐を占れば、貞行は松の下葉を、掻よせて小膝を著、「向に相模路へ入りしより、渡海不便に候よしを、仄に聞て候へば、捷徑より先へ走て、是首彼首なる苫屋にて、津を求れども舩を出さず。ゆき〳〵て水崎に赴き、漁舟を借得たれども、餓させ給ふ事もやとて、飯を炊せ候程に、雷雨烈しくなりしかば、思はず彼處に日を消し、かくの如く遲參せり。はじめよりこれらのよしを、申上候はねば、いぶかしくおぼし召けん」、といふを義實聞あへず、「さればこそいはざる事歟。われはさらなり木曾介も、こゝらに舩のありなしは、一切思ひかけざりき。もし藏人なかりせば、今宵いかでか安房へわたさん。寔にこよなき才學なれ」、と只管嘆賞し給へば、氏元は額を拊、「人の才の長き短き、かくまで差別あるもの歟。やよ藏人ぬし、かゝる時には疑念も發りぬ。おのが心の淺瀨にまよへば、深き思慮ある和殿を狹して、今までわろくいひつる也」、と咲つゝ吿れば、貞行は、腹を抱てうち笑ふ。現二鞘の隔なき、兵士の交は、かくこそあれ、と義實も、共に笑坪に入給ふ。かくて又義實は、藏人貞行にうち對ひ、「われは前面へ渡りかねて、こゝに汝を待ほどに、塊の賜あり。又白龍の祥瑞あり。これらは舩にて譚ん」、と宣ふ聲を聞とりてや、水主は手を抗、さし招き、「月もよし、風もよし。とく〳〵舩に乘給へ」、と促す隨に主從三人、乘れば搖揚く棚なし小舟、水主は纜手繰よせて、取なほす棹のうたかたの、安房を望てぞ漕去ぬ。