◎大塩平八郎

元号というのは、時の為政者の思惑や、民の願望とは齟齬し、皮肉な結果をもたらすものだ。昭和が決して平和が明らかではなかっとのと同じように、天保というのも、天はおろか、地も凶作にあえぎ、民も困窮に苦しむなど、保つどころか、多事多難な時代であった。ある意味、日本の歴史の転換点とも言えるだろう、

以前、Facebookに以下のように、投稿した。

西区靭本町にある大塩平八郎終焉の地のプレート(左画像)。大塩平八郎(Wikipedia)は、1837年(天保八年)、相次ぐ大飢饉で、大商人などが暴利を貪り、民衆が塗炭の苦しみを味わう中で、門人たちと決起します。しかし、事破れて、靭にある商家に匿われ、追手が迫る中で、自決したと伝えられています。実際には、その商家は、この天理教の建物の後ろ側、道路ひとつ挟んだ北側にあったようです。

「言貌の文(げんぼうのあや・言葉や表情をうわべだけ飾りたてること)のみならば、則ち君子は親しみ信ぜず。しかして情(じょう)と誠(まこと)とあれば、則ち言貌の文なしといえども、必ず之を親しみ信ずるなり。いわんやその言貌に見(あら)はるるをや。(情と誠が言葉や表情に加わっているいるならベストである。)」(大塩平八郎「洗心洞箚記」)

現代においてはもちろん、その「武装蜂起」の手段は議論のあるところですが、彼の言葉は、誰かさんに聞かせたいものです。(ま、聞く耳を持たないでしょうね。)

以上は、ともかくとして、(大阪きづがわ医療福祉生協の)定款地域の西区には、こうした史跡碑が20数カ所あります。大正、港、西成区の数カ所より随分多いですね。歴史的に、大坂の中心だった事がよく分かります。

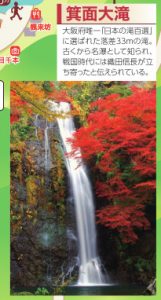

ところで、大塩が公務で箕面の滝を訪れた時のこんな詩がある。

箕山の楓を尋ぬるに人の其の一枝を誤るあり。山僧集まりて之を拘へ面縛す、予其の無知なるものの妄作して此に陥るを憫み、且つ僧の為す所の慈ならざるを悪む。故に僧に告げて以て其の囚を釈さしめ、戯れに絶句を賦して其の僧に贈る

律厳法具梵王宮

赤子猶懲縲絏中

楓葉容看不容損

明朝定捕五更風

(寺のおきては厳しく、きまりもいろいろあるのだろう)

(かよわい民すら罰せられ、縄にかけられるとは)

(紅葉を見るのは良いが、折ってはならぬというのなら)

(私は明日、夜明けに吹く風を捕まえなければなるまいな)

※梵王宮=仏寺。縲絏(るいせつ)=罪人として捕らわれること。五更=寅の刻、午前三時から五時頃。

私はこの詩に、市井の人に注ぐ大塩の暖かな視線、怒った時は、硬い魚の骨も噛み砕くほどだった世評とは異なる寛容さを感じるのだが、如何だろうか。

参照→大塩平八郎雑感(PDF)

日本共産党の元参議院議員・三谷秀治はその小説「大塩平八郎」で、交友のあった頼山陽に贈った詩を引く。(白文は略)

春暁城中、春睡《しゅんすい》衆《おお》く

檐《のき》を繞《めぐ》る燕雀《えんじゃく》、声虚《むな》しく囀《さえず》る

高楼に上りて、巨鐘を撞《つ》くに非ざれば

桑楡《そうゆ》日暮れて猶《なお》昏夢《こんむ》ならん

訳文)春のあかつき、大坂のえせ儒者たちは眠りまどろみ、軒端を飛びかう小人どものさえずりは空しいばかり、今高い楼に昇り警鐘をつかねば、日が暮れてもなお目覚めることはないだろう。

果たして、彼の反乱・決起は「高楼に上りて、巨鐘を撞」いたのだろうか?私たちが考えなければならない課題でもあろう。

参考】

三谷秀治「大塩平八郎」新日本出版社 1993年