◎ 私と杜甫

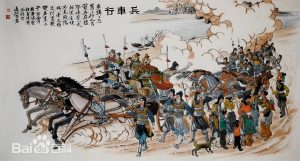

「長恨歌」(Cháng hèn gē) は、次回に回すこととして、ここでは、杜甫の「兵車行(Bīng chē xíng)」を採り上げることにした。

Bīng chē xíng Táng Dù fǔ

兵 車 行 唐 ・ 杜 甫

Chē lìn lìn Mǎ xiāo xiāo Xíng rén gōng jiàn gè zài yāo

車 轔 轔 馬 蕭 蕭 行 人 弓 箭 各 在 腰

Yé niáng qī zǐ zǒu xiāng sòng Chén āi bú jiàn xián yáng qiáo

耶 娘 妻 子 走 相 送 塵 埃 不 見 咸 陽 橋

Qiān yī dùn zú lán dào kū Kū shēng zhí shàng gān yún xiāo

牽 衣 頓 足 攔 道 哭 哭 聲 直 上 干 雲 霄

Dào páng guò zhě wèn xíng rén Xíng rén dàn yún diǎn xíng píng

道 旁 過 者 問 行 人 行 人 但 云 點 行 頻

Huò cóng shí wǔ běi fáng hé Biàn zhì sì shí xī yíng tián

或 從 十 五 北 防 河 便 至 四 十 西 營 田

Qù shí lǐ zhèng yú guǒ tóu Guī lái tóu bái huán shù biān

去 時 里 正 與 裹 頭 歸 來 頭 白 還 戍 邊

Biān tíng liú xuè chéng hán shuǐ Wǔ huáng kāi biān yì wèi yǐ

邊 庭 流 血 成 海 水 武 皇 開 邊 意 未 已

Jūn bù wén hàn jiā shān dōng èr bǎi zhōu Qiān cūn wàn luò shēng jīng qǐ

君 不 聞 漢 家 山 東 二 百 州 千 村 萬 落 生 荊 杞

Zòng yǒu jiàn fù bǎ jǔ lí Hé shēng lǒng mǔ wú dōng xī

縱 有 健 婦 把 鋤 犁 禾 生 隴 畝 無 東 西

Kuàng fù qín bīng nài kǔ zhàn Bèi qū bú yì quǎn yú jī

況 復 秦 兵 耐 苦 戰 被 驅 不 異 犬 與 鷄

Zhǎng zhě suī yǒu wèn Yì fū gǎn shēn hèn

長 者 雖 有 問 役 夫 敢 申 恨

Qiě rú jīn nián dōng Wèi xiū guān xī zú

且 如 今 年 冬 未 休 關 西 卒

Xiàn guān jí suǒ zū Zū shuì cóng hé chū

縣 官 急 索 租 租 稅 從 何 出

Xìn zhī shēng nán è Fǎn shì shēng nǚ hǎo

信 知 生 男 惡 反 是 生 女 好

Shēng nǚ yóu dé jià bǐ lín Shēng nán mái mò suí bǎi cǎo

生 女 猶 得 嫁 比 鄰 生 男 埋 沒 隨 百 草

Jūn bú jiàn Qīng hǎi tóu Gǔ lái bái gǔ wú rén shōu

君 不 見 靑 海 頭 古 來 白 骨 無 人 收

Xīn guǐ fán yuān jiù guǐ kū Tiān yīn yǔ shī shēng jiū jiū

新 鬼 煩 冤 舊 鬼 哭 天 陰 雨 濕 聲 啾 啾

詩の訓読、語釈、訳文は、 Wikibooksを参照のこと。

この解説では、語釈や訳文のみならず、詩の訴える真情や社会的な意義について、存分な紹介である。付け加えることはほぼないが、ここでは詩のやや形式的な作り方など触れてみたい。

三言、三言の「序曲」に続いて、七言の「叙事」的な歌いだしがあり、「邊流血成海水 武皇開邊意已」(Biān tíng liú xuè chéng hǎi shuǐ Wǔ huáng kāi biān yì wèi yǐ)(辺境での流血はおびただしく、まるで海の水のようだったが武帝の辺境への意欲は止まることがない。)とときの皇帝・玄宗への名指しはしないが、直截的な表現まで至る。続いて、「君不聞」(Jūn bù wén)とやや突き放し、五言で、農村の悲惨な現状に書き及び、白居易の「長恨歌」にも出てきた、「信知生男惡 反是生女好」(Xìn zhī shēng nán è Fǎn shì shēng nǚ hǎo)まで行き着き、投げかけるように「君不見 靑海頭 」(Jūn bú jiàn Qīng hǎi tóu)の転換を経て、最後の「決め文句」まで持ってゆくという、緊密な構造であろう。更に、「聲啾啾」(shēng jiū jiū)の畳韻を置くところが心憎い。なぜなら、最初に詩を起こす「車轔轔 馬蕭蕭」(Chē lìn lìn Mǎ xiāo xiāo)とで見事な対比になっている。その頃の戦車や馬、ひいては風という自然現象が、もう物言えぬ身になってしまった兵士に変わり、切々と哀情を訴えているのであろう。

こう言えば身も蓋もないが、いつの世も、民衆を顧みず、己の野心・野望に駆られた為政者には事欠かないのは残念であるが、然るべき日に悔いなき選択をしたいものである。