◎モンテーニュとアンリ四世

◯堀田善衞「ミシェル 城館の人」

◯ハインリッヒ・マン「アンリ四世の青春」

一瞬だが、歴史が澱んだ日に寄せる

1580年は、モンテーニュとアンリ四世にとって特別な年であったようだ。モンテーニュは、生涯唯一の外国旅行に出かける。アンリ四世にとっては、4年前にパリ宮廷を脱出に成功、ようやく未来に一筋の光明が見えてきた。三人のアンリの戦いは、これからだったが…

「われわれのミシェルは、一五八〇年六月二十二日に彼の城館を出て、北東フランス、ドイツ、スイス、オーストリアを経てイタリアへの、十七カ月にもわたる旅に出た。」

「人生は、旅なり」が、彼に似つかわしいが、「公務」以外の実際の旅の経験は、意外と少ない気がする。今週(2024年7月7日付け)の赤旗日曜版で池澤夏樹さんが、「動く作家」の代表として、堀田善衛を挙げているが、この旅行で、わがミッシェルは、「動く作家」として、一段と深化を遂げたことは間違いないだろう。

〈旅行は私にとって有益な訓練であるように思われる。精神は未知のもの、新奇なものを見て、絶えず修業をする。また、しばしば言ったように、生活を形作って行くには、精神に絶えず多くの異った生活や思想や慣習を見せ、われわれの人間性がつねに様々に変化して、形をつくって行くものであることを味わわせること以上に、よい教育はないと思う。そうしてやれば、肉体も暇をもてあましもしなければ、疲れすぎもしない。いや、適度の運動は肉体を生き生きと息づかせる。私は結石病みではあるが、八時間から十時間は、馬に乗ったままでいても苦痛を感じない。〉

堀田善衞. ミシェル 城館の人 第三部 精神の祝祭 (集英社文庫) より

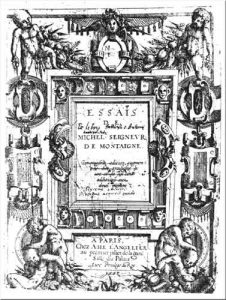

旅行の直前、1580年に「エセー」初版を上梓し、アンリ四世に献呈したモンテーニュは、アンリ四世と二度目の邂逅をはたす。(このあたりは、多分、ハインリッヒ・マン特有のフィクションであろう。ただ、プロテスタントの盟主であった、アンリ四世に与することは、モンテーニュにとって、命がけの行動であったには確かであろう。今日《こんにち》、フランスにおいて、極右政権阻止のために、中道勢力が、左派の「ヌーボー・フロン」と選挙協定を締結したことに例えられようか?とまれ、その証拠に、「エセー」が、ローマ・カトリックによって「禁書」と断罪される憂き目に遭っているのが、なによりの証拠であろう。)

「『何をわたしが知っていよう』(ク•セ•ジュ)とアンリは言葉をはさんだ。二人が最初に言葉をかわして以来、それは彼が忘れたことのないものだった。今それが折よく彼の口からもれたのだった。モンテーニュはそれを否定しなかった。彼は頭をふりながら、神を前にしてはそう言わなくてはならぬ、とだけ言った。われわれはもとより神の知をわかちあうものではない。それだけにわれわれは、 地上のことに通じる定めをもっている。節度と懐疑をもってすれば、地上のことは大方理解ができよう。『均衡のとれた中庸の人物をわたしは愛する。度をこえることは善においてもほとんどいとうべきものだ。ともかくも、無節度はわたしの言葉をふさいでしまう。これに対してはわたしは言葉をもたない。』(「エセー」第一巻第三十章)」

「アンリは去ってゆく人(モンテーニュ)を追って、もう一度彼をいだき、その耳もとで言った。『わたしには作品はない。しかし作品をしあげることができる。』」

ハインリッヒ・マン「アンリ四世の青春」より

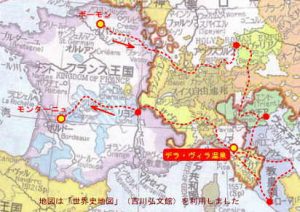

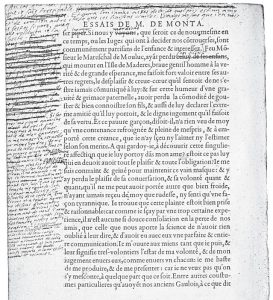

図左は、モンテーニュのイタリアなどの旅の軌跡。「モンテーニュの旅」 から収録した。 図右は、「エセー」へのモンテーニュの書き込み

旅の内容は、機会があれば投稿する。