◎木村蒹葭堂、テレサ・テンと詩経

蒹葭《けんか》篇 詩経国風 秦風

兼葭蒼蒼 兼葭蒼蒼たり

白露為霜 白露霜と為る

所謂伊人 所謂伊《こ》の人

在水一方 水の一方に在り

溯洄從之 溯洄して之に從はんとすれば

道阻且長 道阻にして且つ長し

溯游從之 溯游して之に從はんとすれば

宛在水中央 宛として水の中央に在り

兼葭萋萋 兼葭萋萋たり

白露未晞 白露未だ晞《かは》かず

所謂伊人 所謂伊の人

在水之湄 水の湄《きし》に在り

溯洄從之 溯洄して之に從はんとすれば

道阻且躋 道阻にして且つ躋《のぼ》る

溯游從之 溯游して之に從はんとすれば

宛在水中心 宛として水の中心に在り

兼葭采采 兼葭采采たり

白露未已 白露未だ已まず

所謂伊人 所謂伊の人

在水之畔 水の畔に在り

溯洄從之 溯洄して之に從はんとすれば

道阻且右 道阻にして且つ右す

溯游從之 溯游して之に從はんとすれば

宛在水中沚 宛として水の中沚に在り

まず、この詩の現代中国語バージョン、鄧麗君 (テレサ・テン)「 在水一方」。こちらは、もう立派な艶歌である。Youtubeでは→https://youtu.be/xrI__4dqYhI

語釈 兼葭:植物、ヨシやアシ 蒼蒼:あおあお 白露為霜:旧暦9月頃の気候 伊人:「愛しい人」だろう 溯洄:さかのぼる 溯游:流れに沿って下る 宛在水中央:手が届きそうで届かない

語釈の続きと訳文は、愛の物語―詩経の新解釈を参照。

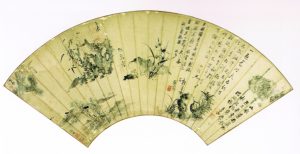

再び、木村蒹葭堂の話題へ戻る。河上肇については、機会があればということで…今回は、蒹葭堂の由来となった詩から。ある時、庭の井戸より芦の根が出てきたのを喜び、「蒹葭(アシとヨシ)堂」と名付けたとあるが、その大坂の地らしいエピソードで思い浮かべた詩経の一編にちなんだ要素のほうが強いのではないか。詩経(Wikipedia http://is.gd/4465RJ)は、中国最古の詩集、紀元前6世紀頃、孔子が編纂したと言われている。国風は、そのうち、各地の民謡、秦風とあるから、今の陜西地方で唄われた歌。従来、詩経は、道徳的、政治的解釈が主流だったが、朱子に至って「近代的」解釈がされるようになり、男女間の愛情を扱った詩もあると主張した。その朱子ですら、この詩はよく分からないといっているそうだが、会うことがままならぬ恋人の事を歌ったものとするのが、自然であろう。