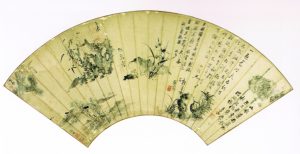

◎市河寛斎

あまり昨今の時勢とは関係ないかもしれませんが、再開します。通し番号は、前回の続きです。では、徒然なるままに、気が向いたら…

先日、下記の映画を観ました。

大コメ騒動

大正年間に起こった富山魚津から始まった、米騒動を扱ったものです。主人公の井上真央さんのやや抑えた演技が光っていました。江戸時代に同じ富山を流れる神通川の水害があり、

市河寛斎(1749-1820)でその後の貧窮を扱っています。

岩波文庫 「江戸漢詩選」(下)より

「窮婦の嘆き」

路《みち》に小羽邨《こばむら》に過ぎる。九月十二日、神通《じんづう》の岸崩《くず》るること数百歩、農民の家を壊す。

…

神通川の頭《ほとり》 岸の崩るる辺《あたり》

響きは平地に及び 良田を陥《おと》す

拆勢《たくせい》 横さまに入る 民人の宅《いえ》

屋は傾き 壁は壊れ 殆んど顚《たお》れんと欲す

門に農婦の子を抱きて哭《こく》する有り

自ら陳《の》ぶ 夫壻《ふせい》は本《も》と薄福

山田《さんでん》の贏余《えいよ》 菜《さい》と蔬《そ》と

父子《ふし》六箇《ろっこ》の腹を満たさず

前年の水旱《すいかん》に田は荒蕪《こうぶ》し

歳の終りに猶《な》ほ未《いま》だ輸《ゆ》せざるの租《そ》あり

計《けい》尽《つ》き 仮貸《かたい》して牛犢《ぎゅうとく》を買ひ

塩を鬻《ひさ》いで遠く度《わた》る 飛山《ひざん》の途《みち》

飛山《ひざん》の石路《せきろ》 二百里

大は刃《やいば》を蹈《ふ》むが如《ごと》く 小は歯の如し

但《た》だ人の労《つか》るるのみならず 牛も亦《ま》た労れ

官租《かんそ》未《いま》だ輸《ゆ》せざるに 牛先《ま》づ死す

官租 仮貸《かたい》 一身に負《お》ひ

怨訴《えんそ》して天に号《さけ》べど 陳ぶるに処《ところ》無し

其《そ》れ淵《ふち》に投《とう》ずる予《よ》りは 寧《むし》ろ自ら売らんと

奴《ど》と為《な》り 家を離れて 已に幾春《いくしゅん》

妾《われ》は孤独と為りて空室を守り

児子《じし》は背に在《あ》り 女《むすめ》は膝を遶《めぐ》る

昼は人の傭《やとわれ》と為り 夜は纑《あさ》を辟《つむ》ぐ

光陰《こういん》空《むな》しく度《わた》る 一日日《いちにちにち》

何ぞ計《はか》らんや 天変《てんぺん》又た我に帰し

一夜 此の顚覆《てんぷく》の禍《わざわい》に覯《あ》はんとは

児《じ》は号《さけ》び女《むすめ》は泣いて 妾《わ》が身に纏《まつ》はる

嗟《ああ》 是れ何の因《いん》ぞ 又た何の果《か》ぞ

吾《わ》が壻《おっと》 平生《へいぜい》 悪を作《な》さず

妾《われ》も亦《ま》た艱苦《かんく》して耕穫《こうかく》を助《たす》く

身の死するは何ぞ厭《いと》はん 女児を奈《いか》んせんと

語《ご》畢《おわ》りて 双涙《そうるい》 糸絡《しらく》の如し

一行《いっこう》の聴《き》く者 皆な傷愁《しょうしゅう》し

為《ため》に喩辞《ゆじ》を作《な》して沈憂《ちんゆう》を慰《なぐさ》む

悠悠《ゆうゆう》たる蒼天《そうてん》 爾《なんじ》の為ならざるも

明明《めいめい》たる皇天《こうてん》 爾 尤《とが》むること勿《なか》れ

天高くして 人語《じんご》響《ひび》き易《やす》からず

中に冥吏《めいり》の忠儻《ちゅうとう》ならざる有るも

恃《たの》む所は 皇天 生生《せいせい》を好む

豈《あ》に雨露《うろ》の枯壌《こじょう》を湿《うるお》すこと無《な》からんやと

日本人の漢詩は、中国の伝統と違い、一部の優れた例外(菅原道真公くらいか)を除きこうした社会的視野をもった題材は極めて少ないと思います。また、比較的平明な言葉遣いで、余計な訳文は不要だとおもいますが…大意を示すと

神通川辺の水害、田畑、家屋に及んだ。被災者の農婦の言、

「もともとの貧乏暮らし、家族の食事にも事欠く始末、また年貢も納めるのもむつかしい。

夫は、飛騨の国に、塩の行商の途中で、牽いていた牛が死ぬ始末、年貢と借金を背負う始末。少しの足しにと夫は他家に稼ぎにいったのも何年か前。

私は、子どもの面倒を見ながら、人に傭われ、夜も夜なべ仕事にあけくれたところに今度の水害。家も転覆する始末、夫婦とも悪いことはした覚えはないのに、何の因果でしょうか、子どもたちをどうすれば…」と目に涙に皆ももらい泣き、なんとか慰めの言葉をかけた。

「神様をうらむじゃないよ、民の声が天がたかければ届かないこともあるだろう、また神の側近には不忠、不誠実な輩もおるだろう。(このあたり、現実に当時の役人の実態の反映でしょうね。)天の神は、人々、万物が生き生きと暮らすことを望まれているはず、きっとそのうちに恩恵もあるだろうよ。(まさか作者は本気では信じておるまい。)

米騒動だってしかり、映画を観てはじめて地下水脈として受け継がれる庶民の思いを感じました。